人と人を電気で直結し「他人の手」を操作し感覚を受け取る

今回の実験に協力したのは、首から下の手足が動かなくなった四肢麻痺の40代男性です。

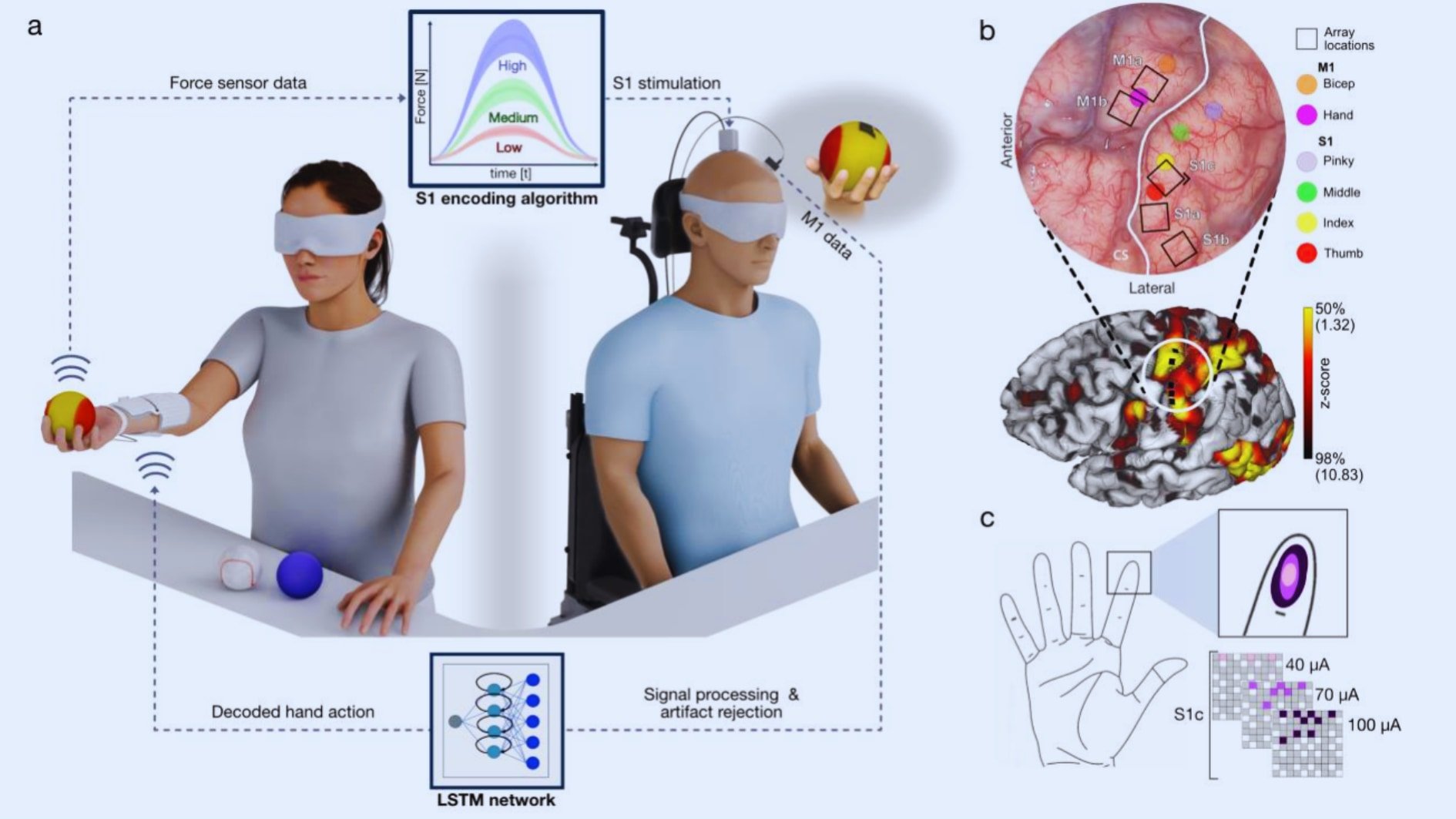

具体的には、手を動かす指令を出す「運動野」と、手で感じた触覚を認識する「体性感覚野」という脳領域に、チップを配置しました。

なぜそんなことをするかというと、脳が出している電気信号を細かく読み取り、逆に脳に電気刺激を与えて人工的な感覚を作るためです。

男性が「手を握ろう」と思うとき、脳の中では小さな電気信号が発生しています。

今回の装置(BCI:脳コンピューターインターフェース)は、この脳の電気信号をリアルタイムで読み取り、コンピューターが意味を理解します。

読み取った信号は、無線通信を使って別の人の腕に装着された電気刺激デバイスに送られます。

これは、皮膚の上から筋肉に電気を流して動かす装置です(NMES:神経筋電気刺激装置)。

つまり、男性が「掴め!」と強く念じるだけで、向かいに座った健常者の腕の筋肉が刺激され、その手が実際に物を掴むという仕組みです。

掴んだ時に物体に加わる力は、指先につけたセンサーが測定します。

そのデータは再び男性の脳に戻され、今度は男性の感覚を認識する脳領域に、非常に微弱な電流として伝えられます。

つまり、この男性は、他人の手が掴んだ物の感触を自分の脳で感じ取れるというわけです。

まるで人間同士を電気のケーブルでつなぎ合わせて、運動と感覚を送り合っているようなイメージですね。

では、この仕組みがどれくらい正確に機能するか、男性は「物の硬さを感じ分けるテスト」に挑みました。

実験には同じ大きさで硬さが異なる3種類のボール(柔らかい発泡スチロールの球、やや硬めの発泡球、硬い野球のボール)が用意されました。

男性は、目隠しをした状態で他人の手を通じてボールを掴み、その硬さの違いだけを感じて、どれがどのボールかを当てる必要があります。

相手の人も目隠しをしているため、どのボールを掴んでいるか本番ではわかりません(学習段階だけ、触る物体の種類を伝えました)。

つまり、視覚に頼らず、純粋に触覚だけを脳の刺激を通じて再現できるかという非常に難しいテストです。

驚くことに、結果は明らかでした。

男性は合計42回の試行中27回、64.3%という高い精度でボールの種類を当てました。

もし適当に選べば33%程度の正答率になるので、明らかに偶然を超えています。

これは、3種類のボールを掴む際の微妙な硬さの違いが、指先のセンサーで感知され、その違いが脳に戻される電気刺激の強弱や範囲でうまく再現された結果でした。

男性自身も「ある物は強く感じ、別の物は軽く感じた」と、その刺激の強さの違いを言葉で説明しています。

脳がまさに、他人の手の感覚をリアルに受け取っていた証拠と言えるでしょう。

この実験の大きなポイントは、脳に送る電気刺激を「強さ」と「範囲」の両方で巧みに変えたことです。

単に電流を強めるだけではなく、刺激する電極の数を3本から9本へと増やし、電気刺激の範囲(空間的な広がり)を変えることで、より細かな触覚を再現できるようにしたのです。

もちろん、安全性も配慮され、体性感覚野に与えた電流の最大値は約100マイクロアンペア(100万分の1アンペア)という非常に微弱なレベルに抑えられました。

この細かな工夫が効いていて、事前の調整段階では93.3%という非常に高い精度で刺激の強弱を感じ分けられるようになったそうです。

さらに研究者らは、この技術を実際のリハビリ治療に応用できないかと考えました。

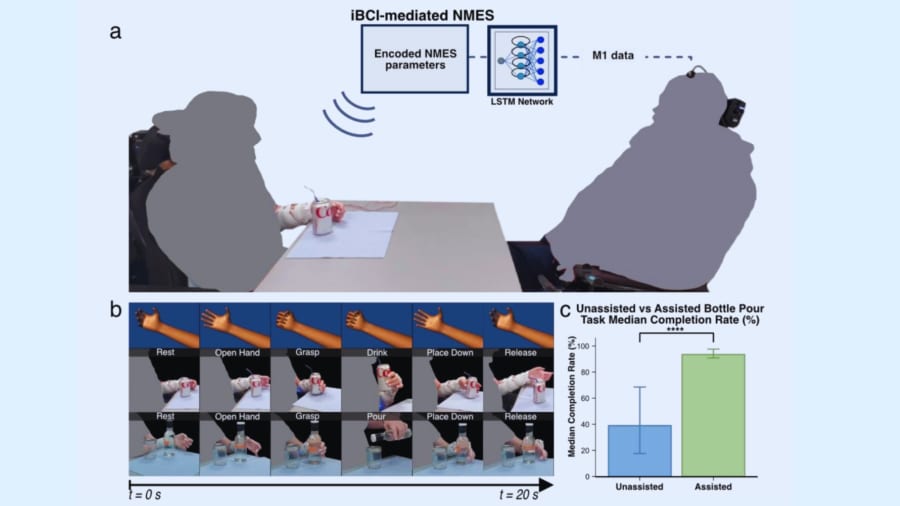

そこで次は、手がほぼ動かない男性と、わずかに手が動く60代の女性患者をペアにして協力作業を試みました。

女性は少し手が動かせるとはいえ、一人では瓶を傾けて水を注ぐような繊細な動作は難しい状態です。

そこで女性は、自分のやりたい動きを「手を開いて」「握って」と男性に伝え、男性はそれを聞いて、自分がその動きをする様子を頭の中で想像します。

するとその脳の信号が女性の腕に送られ、電気刺激を通じて実際の筋肉の動きとして再現されました。

このペアが水が入った約700グラムの瓶をコップに注ぐ作業を試したところ、男性の脳を使ったアシストなしの成功率は39%でしたが、男性のアシストが加わると94%と大幅に改善しました。

つまり、男性は実際に相手の腕の動きをうまく支援し、二人の協力で成功率を劇的に高めたわけですね。

実際にこの協力作業を経験した二人は、「コンピューター相手ではなく、現実に誰かを助けることができて大きな満足感があった」と述べています。

この言葉からもわかるように、今回の実験は単に技術的な成功だけでなく、人と人の間に新しい「協力の感覚」を生み出すという大きな可能性を示しています。

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)