精子の“古代エンジン”は単細胞生物時代のものだった

精子の鞭毛をはじめとした「単細胞生物っぽさ」はどこから来たのか?

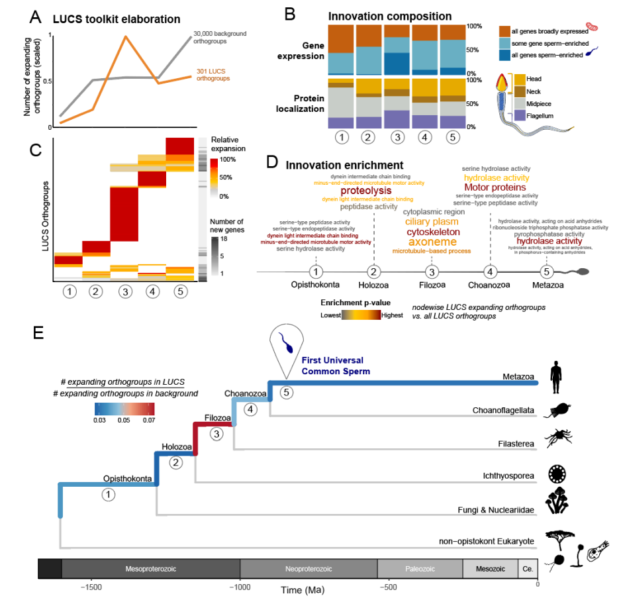

研究チームはまず、種を超えて精子に共通する要素がないかを探りました。

異なる種類の生き物で同じような仕組みが存在するなら、その仕組みを持つ共通の祖先が存在した可能性が高いからです。

コラム:なぜ異なる生物のタンパク質を調べるのか?

起源を探るためにさまざまな生物種のタンパク質を調べるのはなぜでしょうか?ちょっと難しいと思うかもしれませんが、これは身近な「目」を例にすると理解しやすくなります。地球上には、昆虫の複眼、タコやイカの大きな目、人間を含む哺乳類の目など、非常にさまざまな「目」があります。これらは見た目や構造がかなり違って見えるため、「それぞれの動物がそれぞれ独自に目を発明したのかな?」と想像してしまうかもしれません。ところが、目の中で光を感知する最も基本的な分子、「オプシン(opsin)」を調べると、状況が一変します。オプシンというのは、目の中で光が当たると形を変え、その情報を細胞の中に伝えるタンパク質です。人間の網膜でも、ハエの目でも、タコの目でも、光を感じる最初の入り口には必ずオプシンが登場します。

現在有力とされる系統解析の研究によると、動物オプシンの祖先遺伝子が生まれたのは、およそ7億〜7億5000万年前ごろと推定されています。この時代は、まだ「ちゃんとした目」を持つ動物が現れる前で、刺胞動物(クラゲ・イソギンチャクなど)と両側対称動物(ヒトを含む大多数の動物)の共通祖先に近い段階の初期の真正後生動物だったと考えられます。

もちろん、進化には「たまたま似ちゃっただけ」という収れん進化もあります。イルカとサメの流線型の体は、別々の祖先からスタートして、同じ海という環境に合わせて似た形に進化したと考えられています。しかし特定のタンパク質の構造や、光で形が変わるという動作原理、さらにその設計図となるDNA暗号文字の具体的な並びまで同じとなると……これは「たまたま同じになった」のではなく同じ先祖から引き継いだと考える方が遥かに確率が高くなります。)

精子やその部品も同様です。

精子は動物が違えば全く形が違いますが、重要な部品の遺伝子は共通祖先、つまり精子の起源に行きつくはずです。

そこで研究者たちは哺乳類から昆虫、ウニに至るまで32種の動物から精子サンプルを集め、それぞれの精子に含まれる数千種類のタンパク質を分析しました。

さらに単細胞生物を含む62種類におよぶ生物種の遺伝子の違いも分析しました。この大規模なデータ比較により、「どの精子にも共通する遺伝子」はどれか、その遺伝子が進化上いつ出現したのか、また精子のどの部分に使われているのかまで遡って調べたのです。

その結果、動物の種類が違っても、精子に共通して使われている「基本セット」と呼べるようなものが見つかりました。

この基本セットは、約300種類のタンパク質のグループ(遺伝子ファミリー)で構成されていました。

その中でも特に多かったのが、精子の動きに関わるタンパク質や、泳ぐためにエネルギーを作るタンパク質でした。

いわば、どんな精子でも共通して持っている「泳ぐためのエンジンセット」が見つかったというわけです。

さらに驚くべきは、この精子のエンジンセットが生まれたタイミングでした。

実は、これらの共通するタンパク質セットの大部分は、多細胞動物が誕生するより前に、すでに存在していたのです。

今回の分析によると、動物が登場したあとに新しく加わった要素は全体のわずか約1%ほどで、残りのほとんどはそれよりずっと昔の単細胞生物の時代に揃っていたことが明らかになりました。

もっと具体的に言うと、今からおよそ10億年前ごろ、まだ多細胞動物が現れていない単細胞生物の祖先たちがいた時代に、後に精子で使われることになる重要な遺伝子群がまとめて増えました。

研究チームはこの時期を、精子ツールキットの遺伝子(LUCS:最後の普遍的共通精子)が「イノベーションのバースト(急な増加)」を起こした時期と表現しています。

コラム:なぜそのタイミングでイノベーションが起きたのか?

なぜ10億年前のある時期に「あとで精子に使われることになる運動・エネルギー系の遺伝子」がまとめて増えたのかについては、いくつか予測がたてられています。

1つめは、その時点ですでに遊泳ステージがかなり重要になっていた、という仮説です。今の単細胞の動物近縁生物(襟鞭毛虫やフィラステリア、イキチオスポレアなど)を調べると、生活環の中に「他個体と接着して情報をやりとりする時期」や、「形を変えながら泳ぎ回る時期」が存在し、そこで特定のシグナル伝達・運動・エネルギー系の遺伝子群が強く働いていることが分かっています。著者らは、精子に共通する遺伝子の多くがそうした“動いて相手を探す細胞”の機能を支えるために、この段階で拡張されたとみなしています。精子はその「仕事」(自前で泳いで相手と融合する)がそのまま受け継がれた細胞なので、動物が出るより前からツールキットが育っていても不思議ではない、という発想です。

2つめは、多細胞化の「準備運動」としての複雑化という見方です。別の研究では、動物の直系祖先にあたる単細胞ホロゾア(フィロゾアを含むグループ)のゲノムを調べると、「接着」「シグナル伝達」「細胞骨格」「運動」など、多細胞で重要になる遺伝子群が、この時期にまとめて増えたり、組み替わったりしていることが報告されています。

3つめは、性選択や配偶行動の「タネ」がすでにその段階で動き出していたかもしれないという予測です。これは論文の外側も含めた推測になりますが、性に関わるタンパク質(配偶子の表面分子など)は、他の遺伝子よりも速く多様化しやすいことが知られています。もしフィロゾア祖先に、形や行動が少し違う「配偶子モード」がすでにあったとすれば、そのステージでより速く泳げる、相手を見つける感度が高い、融合がうまくいきやすいといった性質をもたらす遺伝子がまとめて増えたり、コピーから分家したりしても不思議ではありません。

つまり精子という細胞そのものは、動物が多細胞の体を持つようになってから登場したけれど、その精子を作るために必要な分子レベルの「設計図」は、すでに単細胞時代から存在していたのです。

この結果は、私たちが精子に抱いていた直感を裏付けるものです。

精子を顕微鏡で見ると、「まるで単細胞生物みたいだな」と感じることがありますが、実際に精子の仕組みは、単細胞の祖先から受け継いできた古い設計を土台にしていたのです。

ここでさらに興味深いのは、一つの精子細胞の内部でも、使われているタンパク質に古いものと新しいものの偏りがあった点です。

精子は、頭の部分と尾の部分という二つの部分に分かれています。

分析した結果、頭部には比較的新しく進化したタンパク質が多く使われ、逆に尾の部分には昔からずっと変わらず使われ続けてきた古いタンパク質が多く存在していました。

これは何を意味するのでしょうか?

尾の部分は精子が水の中を泳ぐための重要な動力源であり、古くからあるタンパク質がそのまま使われ続けてきました。

これは自動車に例えるなら、「昔から性能が安定している汎用エンジン」のようなものです。

一方で、精子の頭部のタンパク質は、生物が進化する中で何度も新しく改良されてきました。

それは、卵子と融合して受精するために必要なタンパク質が多いためです。

この部分は、さまざまな環境や状況に適応できるように、どんどんカスタマイズされた「最新型の先端装置」のようになっているわけです。

この精子の「頭は新しく、尾は古い」という構造は、生物が長い進化の過程で精子という細胞を「古い基本構造」と「新しい追加機能」に分けて活用してきたことを示しています。

さらに、この「古さ」と「新しさ」の違いは、実際の生物の健康や医療とも深く関係していることが示されました。

研究チームは、人間の男性不妊症に関わる遺伝子380種類について、精子の中のタンパク質が古いのか新しいのかという観点で詳しく分析しました。

その結果、精子にある古いタイプのタンパク質を作る遺伝子ほど、男性不妊症と関連して見つかりやすいことが分かりました。

特に、最も古い起源を持つ遺伝子のグループ(精子の共通基本セット)では、不妊症と関連する遺伝子の数が約1.5倍も多く、その多くが精子の尾や首に集中していました。

これは、自動車の比喩で説明するとわかりやすくなります。

車の部品にはいろいろありますが、特に古くから使われている重要なエンジン部品が壊れてしまうと、車全体が動かなくなります。

これと同じように、精子の古いタンパク質が壊れると、精子細胞そのものが機能しなくなり、不妊症につながりやすいと考えられます。

研究者たちはこの結果について、「最も古い遺伝子が壊れると、精子に共通する基本的な機能が損なわれ、不妊につながりやすいのだろう。一方、新しく付け加えられたタンパク質は、精子に生物ごとの特別な追加機能を与えるものであり、多少欠けても致命的にはならないことが多い」と解釈しています。

今回の研究は、精子が持つ古さと新しさを鮮明に示すことで、生物の進化の歴史と、私たち人間の医療という意外な分野をつなぐ、新しい視点をもたらしたのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)