ハサミの強さは「剛と柔」の組み合わせに秘密があった!

ヤシガニは陸上最大級の甲殻類で、インド太平洋の熱帯〜亜熱帯域に、日本では沖縄周辺に生息します。

貝殻を失くす方向に進化したため、体自体が硬い甲羅で覆われており、とくにハサミの殻が頑丈なことで有名です。

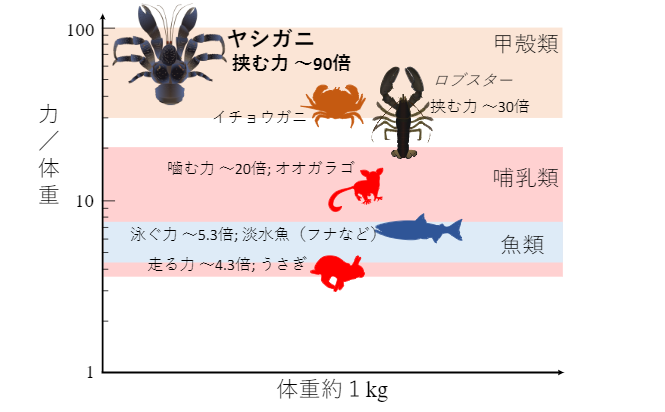

体重あたりのはさむ力は自重の90倍以上と生物最強クラス。

既知の最大個体である4キロのヤシガニでは、はさむ力が360キロに達し、ライオンの噛む力に匹敵します。

その一方で、なぜ軽量なハサミがこれだけの力に耐えられるのか、まったく分かっていませんでした。

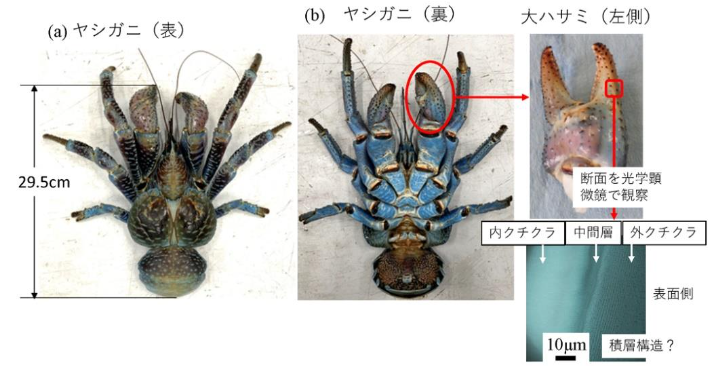

そこで研究チームは、沖縄で捕まえた全長29.5センチ、体重1.07キロのヤシガニを対象に、光学顕微鏡を用いてハサミの構造を分析。

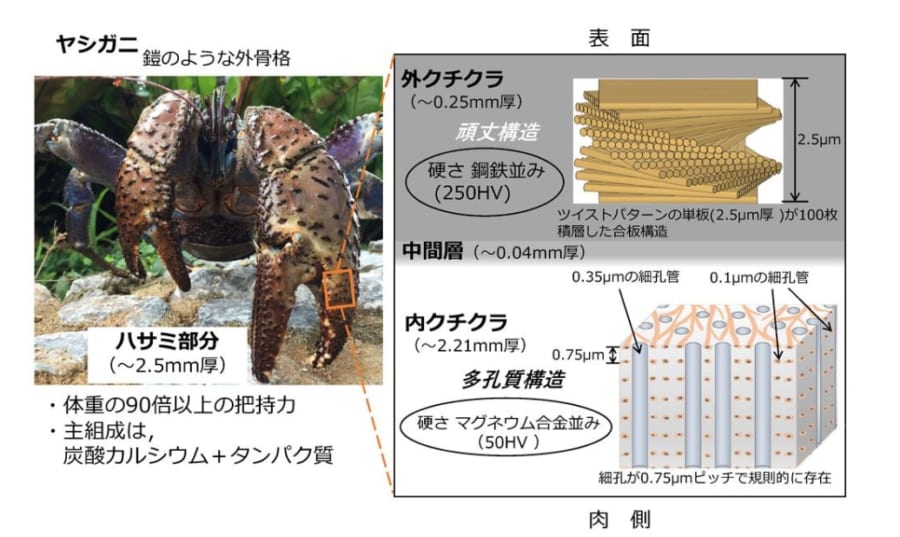

すると、ハサミの表面はクチクラ(最外層を覆う丈夫な膜)に覆われていましたが、ハサミの内部は、表面側から外クチクラ・中間層・内クチクラの三層構造となっていました。

厚さ0.25ミリの外クチクラでは、高さ約2.3マイクロメートルの薄くて硬い層が100枚ほど重なっていました。

外クチクラの強度は約250HVで、鋼鉄材料と同じレベルです。

また、カルシウムが豊富な外クチクラは、各層が密に重なることで石灰化され、これが鋼鉄並みの硬さを可能にしていました。

ところが、中間層を境に硬さがガラッと変わり、厚さ2.21ミリの内クチクラでは約50〜60HVでした。

内クチクラは炭素が豊富な多孔質層であり、クッションのような役割を果たしていました。

つまり、ヤシガニのハサミは、薄い硬質層と厚いクッション層という「剛」と「柔」の組み合わせにより、頑丈さと軽量性を実現していたのです。

こうした硬度差を活かした物の代表に「日本刀」がありますが、ヤシガニのハサミの構造は日本刀よりずっと複雑だそう。

しかし、今回の結果は、軽量かつ頑丈な材料開発への応用が期待できます。

一般に、人工材料はむやみに硬くすると壊れやすくなり、脆さをカバーするために重くなったりします。

軽量でありながら強靭な材料を作る鍵は、ヤシガニに隠されているかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)