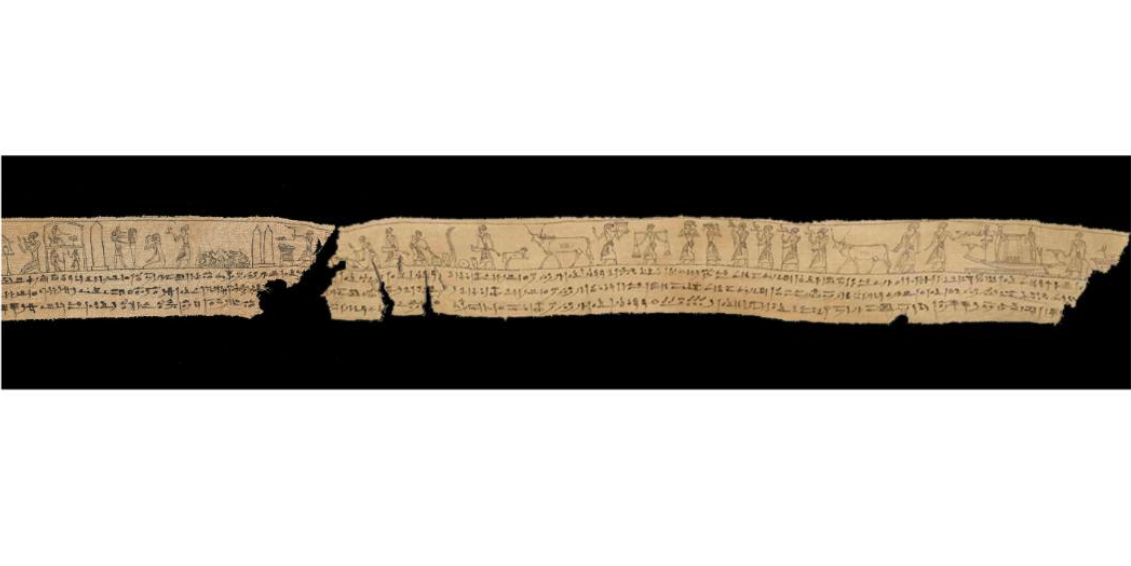

断片に描かれた内容とは?

この断片は紀元前300年頃のもので、もとはミイラを包むためのリネン(白布)でした。

どちらの断片にも、古代エジプトで使用されていたヒエラティック(神官文字)と、『死者の書』の一シーンや呪文が描かれています。

カンタベリー大学の歴史学者であるアリソン・グリフィス氏は「古代エジプトでは、死者が死後の世界に行くためには、この世のものが必要だと考えられていました。

そのため、リネンや棺に描かれた『死者の書』の一節はアートというより、あの世で必要な物資や供え物を意味するのです」と説明します。

今回組み合わさった2つの断片の間には、わずかな隙間がありますが、シーンは連続的に意味をなし、呪文やテキストの流れもぴったりと一致しました。

「遠隔操作で断片同士をつなぎ合わせられたのは本当に驚きです」とグリフィス氏は話します。

断片には、肉屋が供え物としてウシを切り分けている様子や、死後の世界のための家具を運ぶ男たち、タカ・トキ・ジャッカルなどを記したノームサイン(古代エジプトの県や郡に当たる地域単位)、女神イシスやネフティスを脇に配した葬送用の船、それから死者の守護者アヌビスの像を載せたソリを引く男が描かれています。

グリフィス氏は「柔らかいリネンに絵や文字を書くのは難しく、熟練した技術が必要ですが、これを描いた人物はとても素晴らしい仕事をしました」と言います。

『死者の書』のシーンには色々ありますが、最も有名なのは、天秤の一方に羽根(マアト)を、もう一方に死者の心臓(イブ)を置いて、重さを比べる場面でしょう。

もし心臓の方が重ければ、死者は生前に罪を犯したと判断されます。

グリフィス氏は、カンタベリー大学が所蔵するリネン片の出所を調査しました。

すると、この断片は最初、1846〜1853年までエジプトでイギリス総領事を務めたチャールズ・オーガスタス・マレーという人物の手に渡り、次に、イギリスの上級公務員であるトーマス・フィリップス卿のコレクションとなっています。

その後、1972年にロンドンで開催された競売でカンタベリー大学の代表者が購入し、同大が所有することとなりました。

一方で、このリネンがいつ、どうやって2つに破れ、片方がアメリカに渡ったのかは分かりません。

研究チームは、これらの断片もさらに長いリネンの一部と考えており、今後もその行方を調査する予定です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)