メガロドンに関連する、最新の研究3選(2021年8月まで)

大きさに関する研究

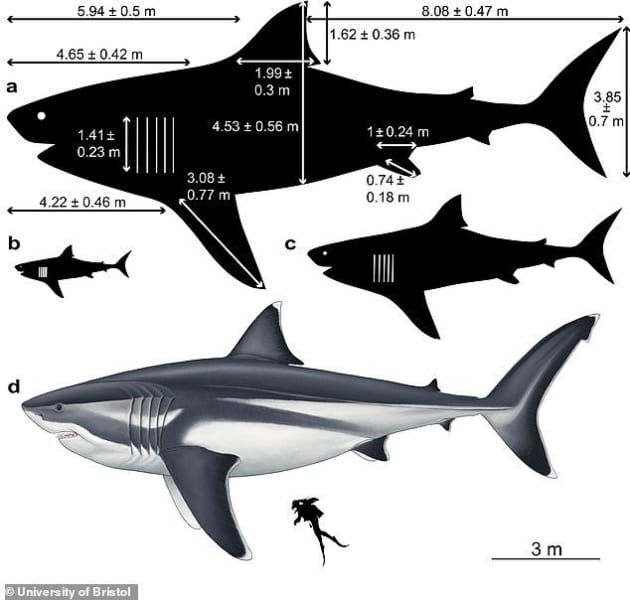

昨年2020年に、イギリスのブリストル大学とスウォンジー大学の研究者チームがメガロドンの身体の大きさについての研究論文を発表しています。

今までメガロドンの特徴、特に身体の大きさは、”歯の化石”のみから推定されていましたが、

今回の研究では、他の近種のサメ数種との比較も行われました。

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/68374

ちなみに、サメの身体は軟骨でできており、化石が残りにくくなっています。

しかし、歯だけは何度も生え変わりますし、丈夫な石灰質をしていたため化石として残ることができました。

また、『埼玉県立自然の博物館』にはメガロドンの歯の化石があります。

歯だけで人の掌ほどの大きさがあり、顎は2mはあり、大人の男性がすっぽり入ります。

もし私達がメガロドンに捕食される事があったら、噛まれるというより丸飲みでしょう。

研究方法の一端ではありますが、大まかには、メガロドンと近種であるホホジロザメ等とを関連づけて、「歯:体」の大きさの比率が似ていると思われる事から、体の大きさが推定されました。

比較しますと

人:1.6m

乗用車:5m

ホホジロザメ:5m

バス:10m

ジンベイザメ(現存するの最大の魚類):10m

メガロドン20m

という全長です。

「メガロドンの頭が車と同じ大きさ」と考えるといかに巨大だったか想像できますね。

託児所を作っていたという研究

昨年2020年に英ブリストル大学が発表した研究論文によると、

メガロドンは、託児所のような場所で子育てをしたと考えられています。

暖かく、浅く、餌が豊富で、天敵が少ない安全な場所から、メガロドンの若いメス、子供の歯の化石が見つかったことから、そのような場所がを託児所であったと推定されました。

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/71792

しかし、寒冷化に伴い、海水面が低下しまったことで、託児所は減少してしまいました。

このように子育てがしにくくなった事も、メガロドン絶滅の一因と推定されています。

母体内で共食いが起きていたという研究

今年2021年始め、デポール大学のケンシュウ・シマダ教授らは、メガロドンの出生方法についての研究論文を発表しています。

私達と同じように、メガロドンの脊椎も多くの椎骨からなっています。研究チームらは、椎骨の化石を詳しく調べることで、孵化した年齢、死亡した年齢等を推定しました。

すると、世に出てきたメガロドン達は、実は厳しい「兄弟バトル・ロワイアル」に勝利した生き残りであったことが分かりました。

まず、メガロドンの母親は、胎内(子宮内)で卵を孵化させます。

孵化により出てきた子は、まだ孵化していない卵(=弟妹)や、身体の小さな他の子(=兄弟)を食べて成長します。

共食い=カニバリズムを行って、成長しているのです。

最後の一匹、つまり最強になる頃には、既に体長2m級になっています。

子宮外に出て海を泳ぎ始めた子は、既に兄弟を蹴落とした最強君、ということです。

現存するホホジロザメ、シロワニ、オオテンジクザメ等のサメも、この「子宮内共食い」を行なっています。

生物界では珍しい出生様式です。

ナンバーワンにならないと世に出られないのですから、彼らに「ナンバーワンよりオンリーワン」という歌は通じないでしょう。

これから彼らを見たら「頑張ったんだな」と、幼少期の苦労を労ってしまいそうです。

「いつ、どう戦うか(生存戦略)」は、生き物によって大きく異なりますが、めちゃくちゃ早く戦っておいた生き物=メガロドンなのかもしれません。

「全く戦いたくない」「全く変化したくない」と考えた多くの生き物達に待ち受ているのは、余程のラッキーボーイでない限り、絶滅です。

いつかは戦わないと、環境に合わせて変化しないと、生き残れないという事をメガロドンに教わった気がします。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)