伝わる方向で熱伝導率が変わる材料

今回の研究チームは、はじめ原子数個分の厚さしかない、極薄の材料を作る研究をしていました。

通常、電子部品など小型のデバイスで使われる材料は、極めて規則的な原子格子で作られていて、電気と熱の伝導性が高く設計されています。

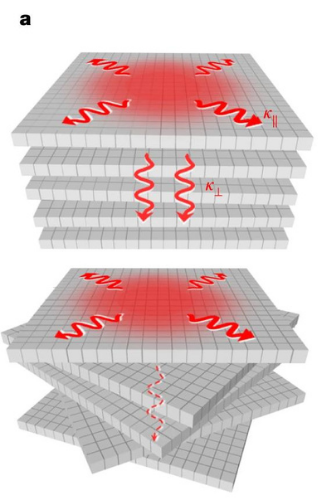

しかし、彼らはこのとき、この薄い原子サイズの材料の層を少しずつ回転させて重ねたらどうなるだろう? と考えたのです。

すると、この素材は層の間の熱の移動は防ぐのに、層に沿った熱の移動は妨げないという断熱性と熱伝導性を兼ね備えた極薄材料となっていたのです。

研究筆頭著者のシーエン・キム(Shi En Kim)氏はこれを作りかけのルービックキューブのような状態と例えています。

「ルービックキューブでは、回転する層自体は秩序ある配列を維持しています。

しかし、回転させている途中のズレた状態では、下の層のどのブロックと並ぶかはわかりません。

同様に今回の材料は、同じ層では原子の配列が揃っているのに、隣の層では原子がどこにあるのかわからないのです」

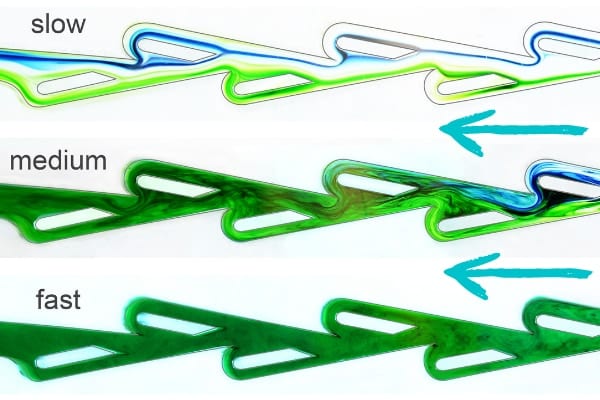

これにより熱は綺麗につながった原子の配列に沿って流れていき、ランダムに回転している層間へは流れないという状態が生まれたのです。

測定してみると、層間の熱伝導率は、自然ではもっとも優れた断熱材の1つである空気と同じくらい低い値を示していました。

これは家などで使われている断熱効果の高い二重窓がデバイスの中に挟まっているようなものです。

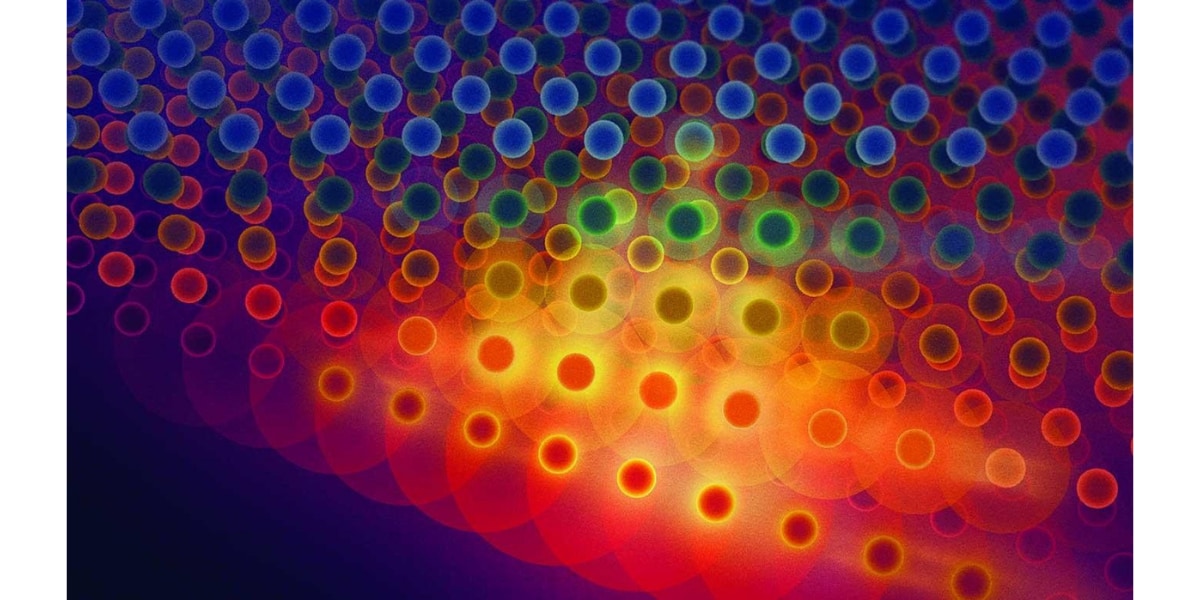

小さな電子部品などでは熱の発生が設計上の大きな制約の1つとなっています。

今回の材料のような、熱の伝導と熱の遮断を同時にこなす材料があれば、熱に弱い部品を避けながらバッテリーなどの熱源から熱を吸い上げることが可能になります。

そのためこの発見は、ノートパソコンやスマートフォンなど、小型電子機器の発展に大きく貢献する可能性があるのです。

研究者たちは、まだこの効果を2酸化モリブデンという1つの材料でしかテストしていないといいますが、今後はこのメカニズムを利用してさまざまな材料の開発を模索していくと語っています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)