火と煙——文明の恵みと代償が遺伝子に刻まれている

人類が火を手にしたのは約100万年前とされます。

火は調理や暖をとる手段として人類の生活を一変させ、脳の発達や社会生活にも恩恵をもたらしました。

しかしその一方で、火を扱うことで火傷を負うリスクも生まれました。

自然界で他の動物が火傷を負うことは稀ですが、火を日常的に使う人類の祖先は一生涯にわたり火傷と隣り合わせだったのです。

焚き火のそばで暮らす彼らは、小さな火の粉で手や足に軽い火傷を負ったり、料理中に火に触れてしまうこともあったでしょう。

このような“小さな火傷”が人類にとって日常茶飯事の試練となった可能性があります。

つまり火が人類の進化の力になったかもしれないのです。(※ちょっとカッコよく言えば人類は「火の遺伝子(火傷用)」を持っている可能性があるわけです)

「火によって進化」というと突飛に思うかもしれませんが、自然界において火の存在に適応して進化した生物は珍しくありません。

たとえば北米の松ぼっくりは強い熱や煙にさらされることで松かさが開き、成熟種子を一斉に放出します。これにより火後の明るく栄養豊富な土壌で子孫を確実に増やせるよう進化しました。

また動物でもヨーロッパや北米に分布する火甲虫は、背面にある赤外線受容器で焼け跡の熱を感知し、焼失直後の焦げた木に集まって産卵します。火災後の樹皮内に産まれた幼虫は敵が少ない環境で成長できるという独自の生存戦略を進化させました。

同様にこれまでの研究でも、人類にとって火が大きな進化圧になった可能性が示されています。

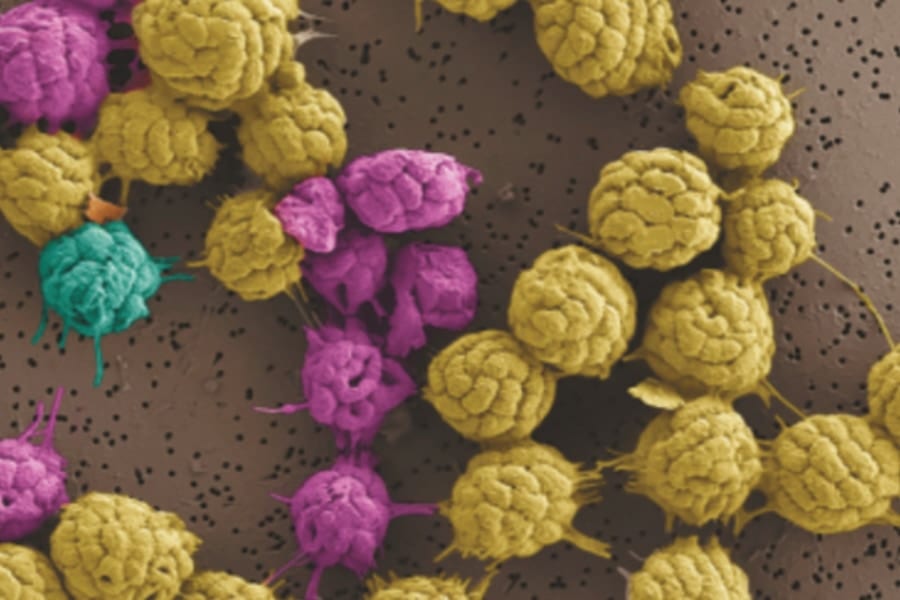

その一つが「煙」への耐性です。

焚き火や松明の煙には有害な化学物質が含まれますが、人類はその影響を和らげるような遺伝子変異も獲得してきました。

たとえば現生人類の遺伝子はネアンデルタール人に比べては煙の毒に対してより適応した働きを示す可能性があるのです。

火を頻繁に使う存在にとって、煙の毒にやられていてはその恩恵は十分に得られません。

そのため人類は煙の毒に耐性をつけたわけです。

今回新たに発表された「火傷淘汰仮説」は、火と接する内に追うであろう軽度の火傷こそが人類の進化に独特の選択圧を与えたのではないかと考えられています。

言い換えれば、人類は頻繁に起こる軽い火傷に素早く対処できるよう進化した可能性があります。

一方で、重大な大火傷への対処能力はあまり進化しなかったのかもしれません。

なぜなら、原始の環境では広範囲の重度な火傷を負った場合、生存は極めて難しく、進化的に「適応」する機会がほとんどなかったからです。

実際、昔の人類にとって深刻な火傷は致命的であり、生き延びる望みはほぼゼロだったと考えられます。

そのため進化は「治せる火傷」、つまり軽い火傷への対処を優先し、人類は小さな火傷には強くなる一方で、大火傷への脆さを抱えたまま現代に至った可能性があります。

この仮説は一見風変わりに思えるかもしれません。

しかし火の利用が普及した人類にとって、軽い火傷は身近で繰り返し起こる挑戦でした。

毎晩の焚き火や調理、狩猟の後始末など、日常のさまざまな場面で負う軽い火傷からいかに早く回復できるかが、生存や健康に影響したかもしれません。

逆に、滅多に起きない大火傷は、起これば命取りになるものの、その稀少さゆえに進化による救済措置が間に合わなかったとも言えます。

まさに「火は人類に文明を与えると同時に、その炎で進化をも形作った」のです。

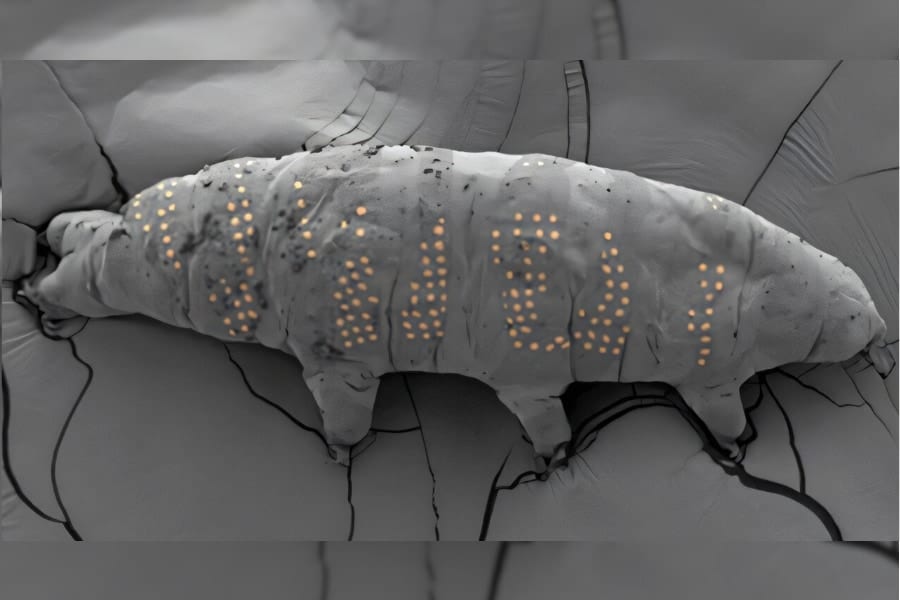

では、人類の体はどのように軽い火傷へ「適応」したのでしょうか?

![脱臭炭 ゴミ箱用 脱臭剤 [まとめ買い] 無香タイプ 3個 ゴミ箱 貼るだけ 消臭剤 消臭 芳香剤 生ごみ](https://m.media-amazon.com/images/I/51Bw9a+A7GL._SL500_.jpg)

![【まとめ買い】 [大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 詰め替え 超特大ジャンボ 1,620mL×2個](https://m.media-amazon.com/images/I/51DVWD3GfBL._SL500_.jpg)