「精子って単細胞生物っぽくないか?」を真面目に調べる

自分の体の中で、最も古い起源を持つ細胞はどれだろう、と考えたことはあるでしょうか?

実はその答えの候補のひとつは、精子や卵といった「生殖細胞」です。

学校では「精子は小さくてたくさん作られる」「卵子は大きくて数が少ない」と習いますが、そこで話が終わってしまうことが多いと思います。

卵は栄養とDNAを抱えた、じっと待つ側の細胞です。

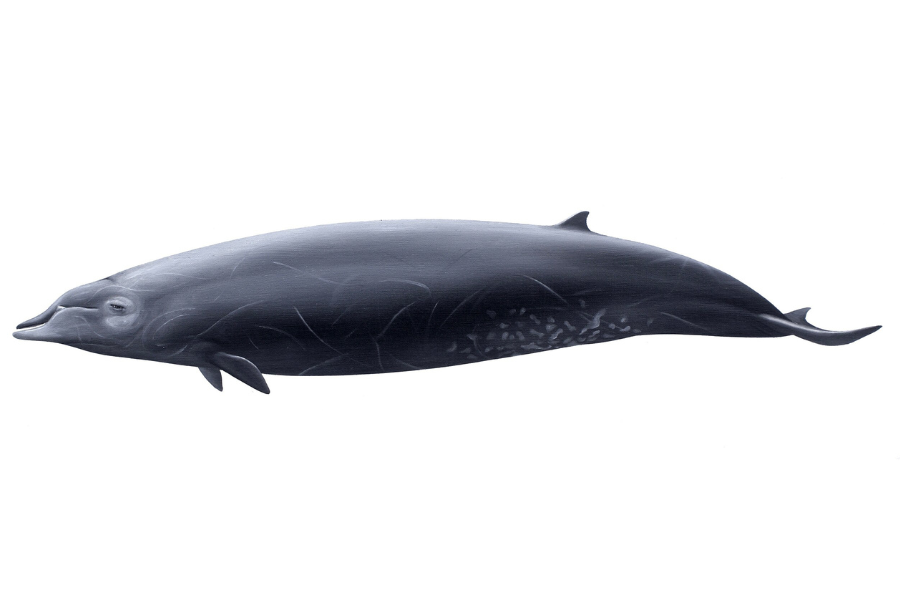

一方、精子は主にDNAを運ぶ役割を持って、体の外へ飛び出し、広い世界で卵を探して融合しなければなりません。

いわば「荷物だけ持たされた宅配ロボ」のような役割です。

そのため多くの人にとって、精子は多細胞動物(いわゆる体)が進化する中で登場した派生物に過ぎないというイメージだったかもしれません。

でも、一歩引いてみると「なぜわざわざ“泳ぐ細胞”が必要なのか?」「その泳ぐ仕組みは、どのくらい前から存在したのか?」といった疑問が浮かびます。

泳げたほうが卵に到達しやすいのは確かですが、では初期の精子は泳がなかったのでしょうか?

それとも最初から泳ぐ存在として出現したのでしょうか?

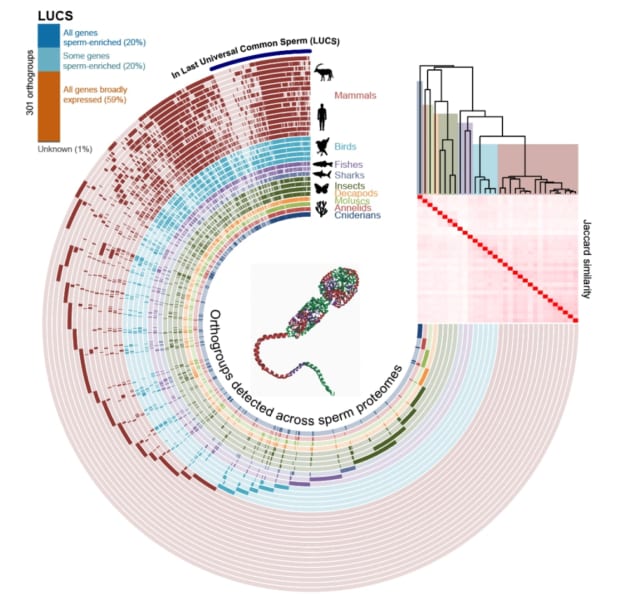

実は、こういった精子の進化的な起源は多くが謎でした。

これまで精子について多くの研究がなされてきましたが、そのほとんどは「今、目の前にいる種」の精子の形や運動方法を調べたものであり、「精子という細胞そのものの歴史」を、動物の系統全体にわたって追いかけた試みはごく限られていたからです。

ここで一つ、生物学に昔から存在する、少し極端にも聞こえる考え方を紹介しましょう。

それは「生殖細胞こそが生き物の本体であり、体細胞はそれを運ぶ乗り物に過ぎない」というものです。

卵や精子といった生殖細胞は、世代を超えて遺伝子を次々に運び続けるのに対して、筋肉や神経、骨などの体細胞は、一個体の一生が終わるといったん途切れてしまいます。

もし本当にそうなら、精子や卵のほうが体細胞よりもずっと古い歴史を持ち、より古い性質を備えていることも自然に思えてきます。

実際、人間の精子が「鞭毛(べんもう)」で泳ぐ様子は人間の特徴よりも単細胞生物の特徴のほうを色濃く持っているように見えます。

「多細胞動物になってから精子ができた」と暗黙のうちに仮定してしまうと、このような精子が持つ謎の単細胞生物っぽさがどこからやってきたかが視界から外れてしまいます。

そこで今回研究者たちは、精子の起源を分子レベルで探ることにしました。

もしこの謎が解ければ、生物にとって精子とは何なのか、そして精子が持つ「単細胞生物っぽさ」がどこから来たのかがわかるかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)