乳児は「アニメが現実世界の干渉を受けない」と理解している

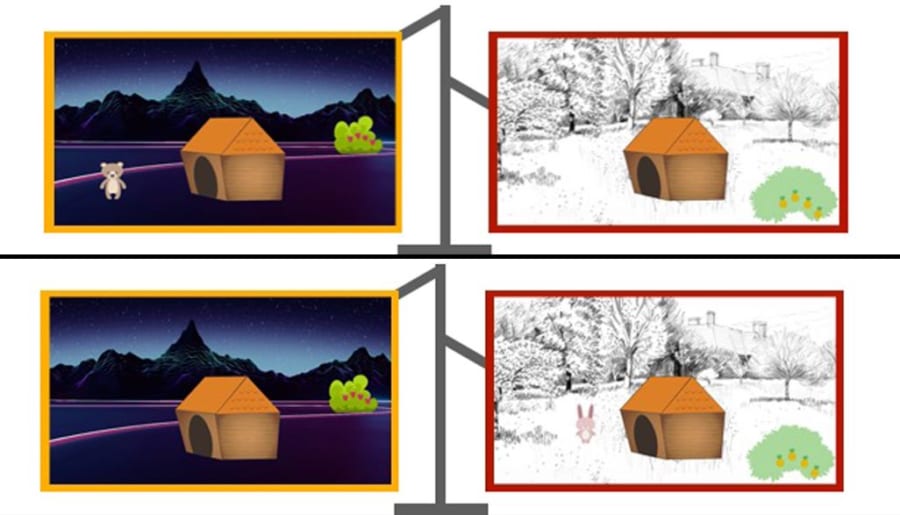

4番目の実験では、これまでとは異なり、2つのディスプレイが並べられました。

片方の画面には、クマが家に入ったり出たりするアニメが映し出されました。

もう一方では、ウサギが同じようにしています。

2つ画面で家の描写は全く同じですが、それぞれ背景が大きく異なっています。

そして幼児がそれぞれの動物がどちらの画面に映っているか覚えたことを確認した後、2つのディスプレイの位置を物理的に移動させました。

その際スクリーンにはカバーがかけられ、アニメの背景も交換されます。

幼児たちには、カバーを開けた後に、動物がそれぞれどこに住んでいるか答えてもらいました。

ちなみにこの時、動物のキャラクターは画面に映っていません。

その結果、幼児たちはアニメのキャラクターの住まいを物理的な環境ではなく、仮想的な環境に結び付ける傾向がありました。

つまり、キャラクターをディスプレイの位置ではなく、アニメの背景と関連させていたのです。

もし幼児が現実世界とアニメ世界を混同しているなら、ディスプレイの移動や背景の交換に惑わされていたはずです。

ところが実際はそうならず、幼児たちは正しく判断できました。

さて一連の実験から、幼児は生後19カ月の時点で、アニメと現実を確かに区別していると分かります。

これは幼児が成長途上にあっても高い認知能力をもつことの証拠だと言えます。

できるなら、大人になってもアニメと現実はしっかりと区別したままでいたいですね。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

それはテレビの中と外が繋がっていないことの理解にすぎない。決してテレビの中が非現実であることを理解してるわけではない。

事実、私が幼児の頃、テレビに映っているものは「ここ」には無いにしてもこの世界のどこかに必ずあると認識し、そう主張していた記憶がある。お化けのQ太郎のような架空のキャラクターですら。

(つまり実写とアニメの区別すらついてなかった)

その頃はついていても人生の何処かでつけることを辞める人達が出てくるのでしょうね。

そうしないと心が壊れてしまいますからね。

それについてないほうが都合のいいこともありますから。

創作するうえでは現実と空想の区別がはっきりしてしまっていると「自分、何やってるんだろ?」って冷めてしまって創作できなくなりますから。

当たり前なのですが書いてる側がつまらないと思っていたら面白い作品は作れませんからね?

でも面白いと思いながら話を書こうと思うと話の中にはある程度は入る必要があります。

そしてその状態というのはまさに現実と空想の区別をあえてつけていない状態に当たるので…というやつです。

結局はそれを自分の制御下において自在に操れるか否かの話になるのです。

ちなみに私の記憶はオバQの放送時期から考えて4~5歳の頃の記憶のはず。当時テレビカメラの存在は知っていた(だって番組によっては複数のカメラが使われ画面に映ってた)なので全ての画面は実写によるものと信じてた気がする。

とても興味深い実験で結果も参考になりましたが、「アニメと現実」ではなく「実物の録画映像と現実」でも同じか気になります。

ディスプレイの映像が「セル画的なアニメ」ではなく実物の録画映像で、ディスプレイのベゼル(現実背景との境界)を上手く隠したら、同じ結果になるのでしょうか。