ブルーギルのオスは仲間同士で巣を警備する

ブルーギルのオスは、巣の周辺を周回したり、捕食者を追い払ったりして、卵を保護することで知られています。

また尾ビレを振って卵に新鮮な水を送ったり(酸素の供給)、その水流で卵に付着したごみを取り除いたりして、甲斐甲斐しく世話するようです。

そこで今回行われた調査では、水中ビデオを用いて、このようなオスの保護行動を分析しました。

また、その保護オスを除去することで、守られていたブルーギルの卵がどのような影響を受けるかも調べました。

調査の結果、ブルーギルは6月から7月にかけて、湖沿岸の浅い場所で産卵し、巣の多くは集合コロニーの中に作られることが分かりました。

ただし、他の巣から遠く離れた「単独巣」も少ないわけではなく、全体の35%を占めていました。

また今回の調査でも、オスによる「尾ビレで水流を送る行動」「巣の周辺の周回」「捕食者を追い払う」などの保護行動が確認できました。

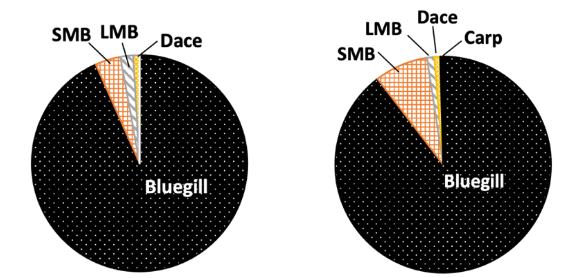

そしてこの保護オスを除去した後に30分間観察したところ、卵捕食者として4種105個体が確認されました。

しかし、その93.3%は同種のブルーギルであり、他種による卵捕食は極めて少ないことが明らかになりました。

現在の野尻湖において、ブルーギルの最大の敵はブルーギルであり、潜在的な在来捕食者は少ないのです。

一方で、近隣に別の保護オスがいるコロニー内の巣では、保護オスが除去されても卵捕食を受ける割合が低く、捕食者が卵に到着するまでの時間も長くなることが分かりました。

つまり、ブルーギルのオスは、同じコロニーの仲間同士で互いの巣の警備を行っており、これが卵を効果的に守ることに繋がっていたのです。

しかも、それらのオスが積極的に警備していた巣では、仮にオスたちが除去された後でも、卵が捕食される割合が少ないことも分かりました。

普段からスキのない巣には、捕食者たちにも近づきにくかったのでしょう。

今回の調査結果は、ブルーギルのコロニー産卵と仲間同士の保護行動が、侵入先での高い定着力に繋がっていることを示唆しています。

そうした繁殖特性を考慮すると、釣りなどによる個人レベルの駆除では、効果が薄い可能性があります。

ブルーギルの個体数を低減させるには、コロニーすべてを対象とした「大規模な駆除」が必要なのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)