縞模様の数で「侵入者」を判断していた

研究チームは、実験室で飼育した幼いカクレクマノミ50匹を使って2つの実験を行いました。

1つ目はカクレクマノミのコロニーがある水槽の中に、白い縞模様の数が異なる種類のクマノミを入れたひとまわり小さな水槽を入れます。

そしてカクレクマノミがどれくらいの頻度で、どれくらいの時間、積極的にその水槽を見つめたり、周りを旋回したりするかを観察しました。

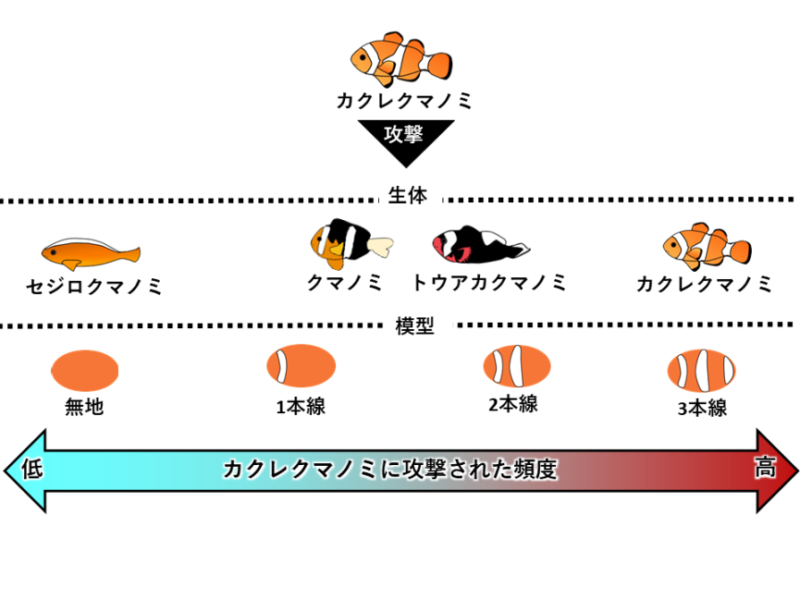

2つ目はカクレクマノミのコロニーに、クマノミそっくりに色付けした様々なプラモデルを見せ、それらに対する攻撃の度合いを測定しました。

プラモデルには白い帯模様が3本、2本、1本、無地の4タイプを用意しています。

その結果、カクレクマノミは自分と同じ3本の縞模様をもつクマノミに対し、最も攻撃的な行動を示すことが分かりました。

2本の縞模様のクマノミとプラモデルへの攻撃頻度はやや低く、1本または無地のクマノミへの攻撃頻度は最も低くなっています。

3本線のクマノミに対する攻撃頻度は、2本線のクマノミの約1.3倍、1本線のクマノミの約2倍、無地のクマノミの約10倍となっていました。

これはカクレクマノミが明らかに縞模様の数を判断材料にしており、「侵入者の種類を認識するために、模様の数を数えられることを示唆している」と研究主任の林希奈(はやし・きな)氏は説明します。

攻撃を担当するのは決まって「最も大きなクマノミ」

さらにチームは、侵入者を攻撃するのは決まってコロニーの中で最も大きなクマノミとなっていることを観察しました。

今回の実験では、まだオスやメスに変態していない幼魚を使っているのですが、それでも野生下と同じように体の大きさに基づいたヒエラルキーが観察され、最も大きな幼魚がリーダーの役割を担い、侵入者に対する駆逐を行っていたのです。

野生下でも必ず体の大きなメスがコロニーの治安を維持するために、体を張って侵入者を追い払ったり、あるいは体が大きくなりすぎて潜在的に危険のあるサブメンバーを排除する役割を担っています。

クマノミの地位を決定する上では、何よりも”体の大きさ”が重要視されるようです。

こちらは同じ3本線のプラモデル(侵入者)に対して、最も大きな個体が攻撃をする様子。

これまでの研究で、数を数えられる動物にはヒトを含む霊長類を除いて、カラスやイルカ、ゾウなどがおり、どれも非常に高い知能を持っていることで知られます。

カクレクマノミも、少なくとも1〜3まで数えらえるということは、私たちが想像している以上に高度な認知能力を持っているのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)