親からの「罰」で手伝いの時間が増える

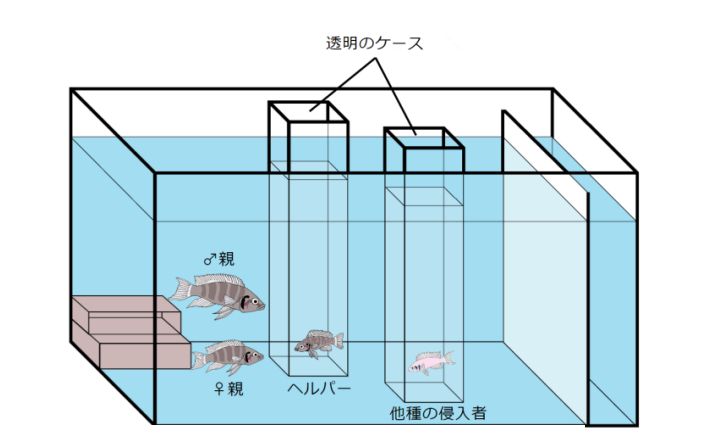

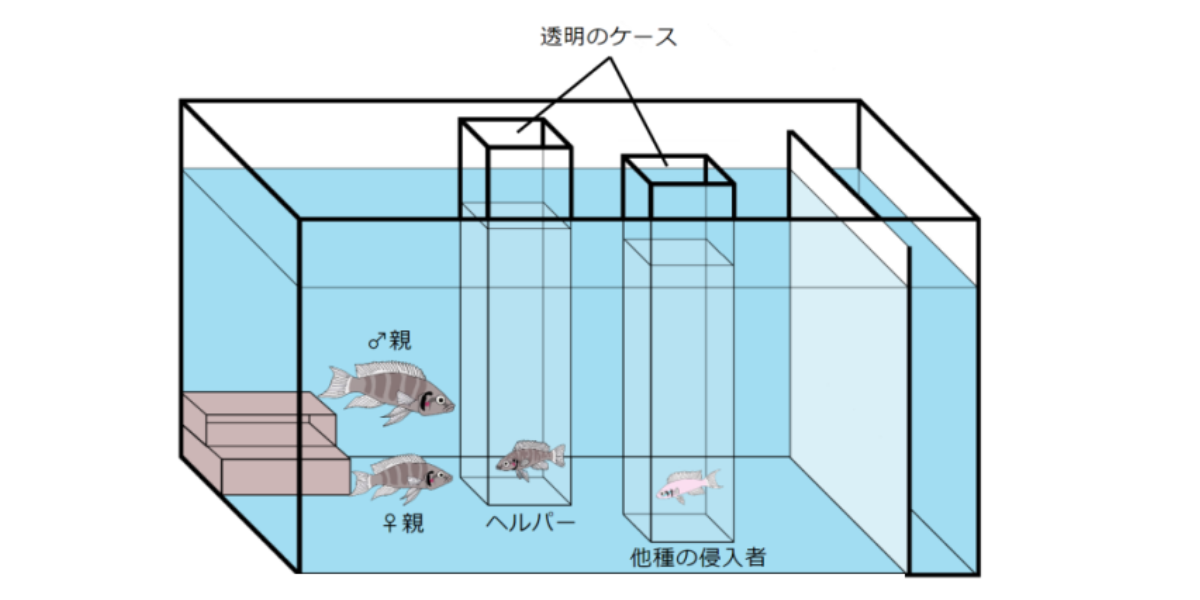

チームは下図のように3つの実験条件を設定しました。

実験①は、操作期間1(2時間)でヘルパーを別の場所の水槽に隔離し、親の手伝いをできなくしました。

これがサボっている時間となります。

その後、操作期間2(10分間)ではヘルパーを親と同じ水槽内に戻しますが、透明のケースに入れてまたもや手伝いができない状態に置きます。

実験②は、操作期間1でも2でも、ヘルパーを他の水槽に隔離して手伝いをできなくしました。

実験③は、操作期間1でヘルパーは普段通りの手伝いができますが、操作期間2で透明のケースに入れて少しの間、手伝いができない状態に置きます。

すべての条件では操作期間3(5分間)でヘルパーを解放し、手伝いができるようにしました。

また、操作期間では他種の魚を「侵入者」として入れて、ヘルパーの追い払いが必要な状況を作っています。

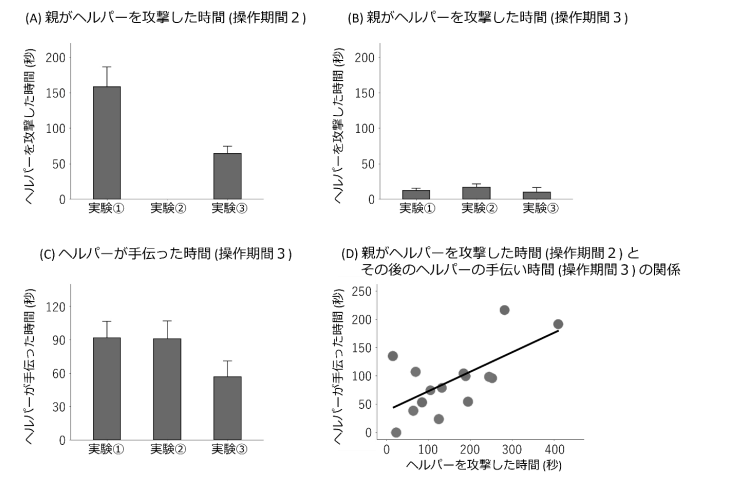

その結果、実験①では、操作期間1で手伝えなかったヘルパーは操作期間2で親から長い時間にわたり執拗に攻撃を受けました。

これは親からの「どこをほっつき歩いてたんだ!」という罰の表現と受け取れます。

ケース越しに攻撃を受けたヘルパーは、操作期間3で手伝い行動を長く行いました(下のグラフを参照)。

実験②では、ヘルパーが操作期間1と2で手伝えなかったものの、操作期間3で親の攻撃を受ける前に手伝いの量を増やすことで、親からの攻撃が少なくすんでいました。

遅刻してきたけど、急に現れてめちゃくちゃ働くから、親も怒るに怒れないのかもしれません。

そして実験③では、操作期間1で普段通り手伝いをしたヘルパーは、操作期間2でケース内に入れられても親からあまり攻撃されず、操作期間3では普通に手伝いに戻っていました。

親からすれば「ちょっと休憩してるだけか、はよ働けよ」ぐらいに思っているのかもしれません。

以上を踏まえると、

・親は仕事をサボっているヘルパーの手伝いを促すために攻撃を仕掛けること

・ヘルパーは親からの攻撃を事前に回避するために、先手を打って手伝い量を増やすこと

が分かりました。

チームはこれを受けて、親の攻撃がちゃんと「罰」として機能していることの証拠であると述べています。

この結果は、魚たちが意図的に罰を与える(あるいは罰を受けることを事前に予測する)ことで、協力的な社会を維持していることを示唆するものです。

研究者は「今回の”罰”の事例も含め、私たちがこれまで発表してきた成果は、いずれも魚がヒトと同じように高度な認知能力を駆使して社会を維持していることを示している」と説明。

その上で「魚だけでなく動物全般の”賢さ”をまさに今見直す時期がきている」とコメントしました。

こちらはケースに入って手伝いができないヘルパーを親が攻撃するようです。

(※ 音量にご注意ください)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)