ノコギリと木槌とノミを使う切断手術、そして「鉄の義手」の登場

当時の外科医たちの論文には、現代では考えられないほど恐ろしい手術の方法が載せられています。

麻酔や抗生物質などを使うことなく切断手術を行っていたのです。

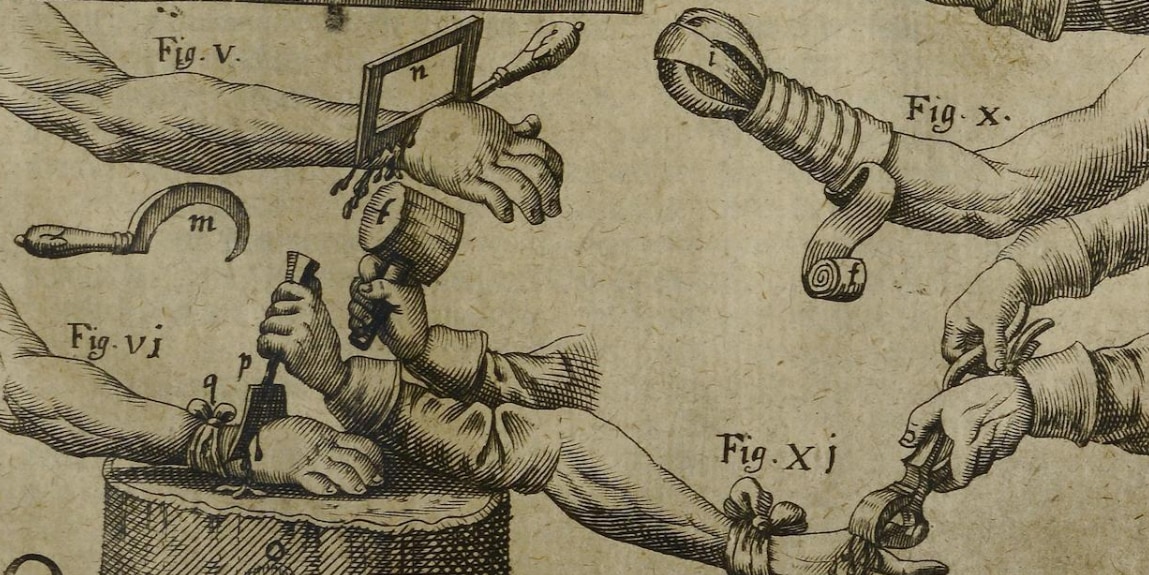

例えば、17世紀の論文では、切断予定の腕にノコギリで切り込みを入れた後、木槌とノミで一気に叩き切るよう指示されています。

これにより、素早く切断することができたのです。

その後、切断面の組織を焼灼(しょうしゃく:病組織を焼いて破壊する外科的治療法)することで、患者が失血死するのを防げました。

それでもハウス氏によると、当時の資料には、四肢切断から生き延びた人々の体験談がほとんど残されておらず、「生存率は25%程度だっただろう」と述べています。

一方で、この時から、切断後の部位に義肢を装着しやすいように、切断面を整えることを勧める外科医も出てきました。

それまでの外科医は、とにかく患部を切り落とすことだけに着目していましたが、義肢の装着を想定するなら本来切断する必要のない場所まで切ってしまった方が良い場合もあります。

しかし現代とは異なり、当時の外科医は、義肢の使用は特に想定しておらず、現代の外科医が行うような、手術の担当医師が義肢装具士のために情報を書き記す「義肢のための処方箋」のようなものもありませんでした。また医師が、義肢の設計や製造、装着に携わることもありませんでした。

もちろん、義肢装具士という専門職も存在しません。

そのため体の一部を失った患者は、自分たちで義肢を製作したり、誰かに製作を依頼したりしました。

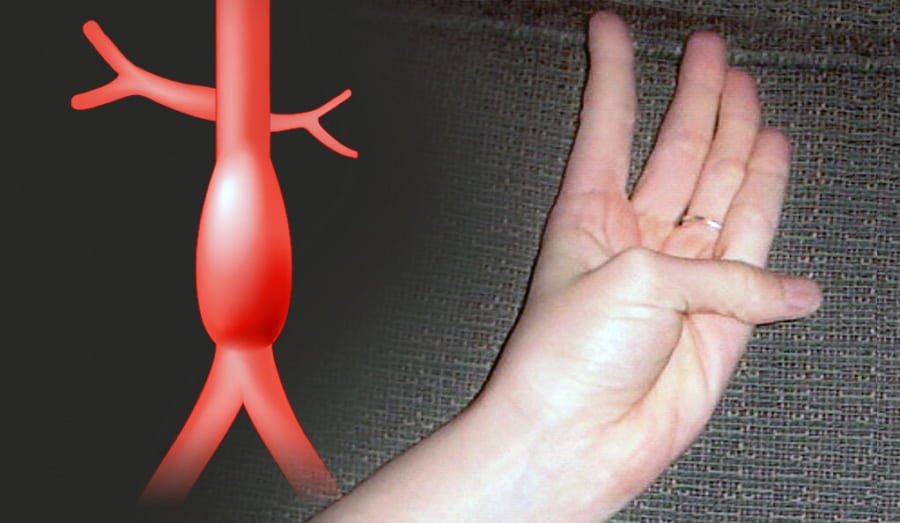

こうした背景にあって誕生したのが、「鉄の義手」です。

当時の義手は、欠損部を隠すための「外見を重視したもの」でした。

しかし、実用性が無かったわけでもありません。

例えば16世紀の「鉄の義手」は指が可動式であり、装着者は生身の方の手を使って、鉄の指を押して所定の位置で固定することができました。

また義手の手首の上部にあるボタンを押すことで、固定された指を解除することもできたようです。

とはいえ、これら鉄の義手を作るための材料は高価なものが多く、着用者の多くは裕福な人でした。

ちなみに、鉄の義手の装着者として有名なのが、ドイツの騎士「ゴットフリード・フォン・ベルリヒンゲン(1480〜1562)」です。

彼もまた戦争で片腕を無くしましたが、鉄の義手をつけて戦い続け、「鉄腕ゲッツ」の異名で知られるようになりました。

このように、16世紀と17世紀のヨーロッパでは、技術の発展が複雑に絡み合い、また鉄腕ゲッツのようなエピソードが後押しして、切断手術と義手に関して大きな変化が見られました。

そしてその後も、やはり戦争が義肢産業を発展させていったようです。

アメリカの南北戦争(1861-1865)の最中、「外科医は約6万件の切断手術を行い、その手術は1肢あたり3分しかかからなかった」とさえ言われています。

この戦争により、切断手術の方法と義肢デザインには、さらなる変化が生じていき、現代へと繋がっていきます。

現代の切断手術へ繋がる医療は、こうした多くの犠牲と、外科医たちの戦いのもとに発展してきたのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)