昔から知られていた自然界の「光る木材」

光るキノコやイカが存在することはよく知られています。

では、光る「木」は自然界に存在するのでしょうか。

今のところ、木そのものが生物発光を示す例は見つかっていません。

ただし、生物発光を示す菌が腐朽した木に取り付き、まるで木が光っているかのように見せる事例はあります。

こうした例は18世紀の鉱山労働者によって確認されており、彼らは光る木の棒を松明の代わりとして扱っていました。

そして1900年代には、この光が枯木や生木に発生するナラタケ属(学名:Armillaria)によって生じていることが確認されたのです。

このような、木材に生息する特定の菌類が放つ微弱な光は、以前から「フォックスファイア(Foxfire)」と呼ばれており、その名は「偽」を意味する古いフランス語の「Faux」に由来していると考えられています。

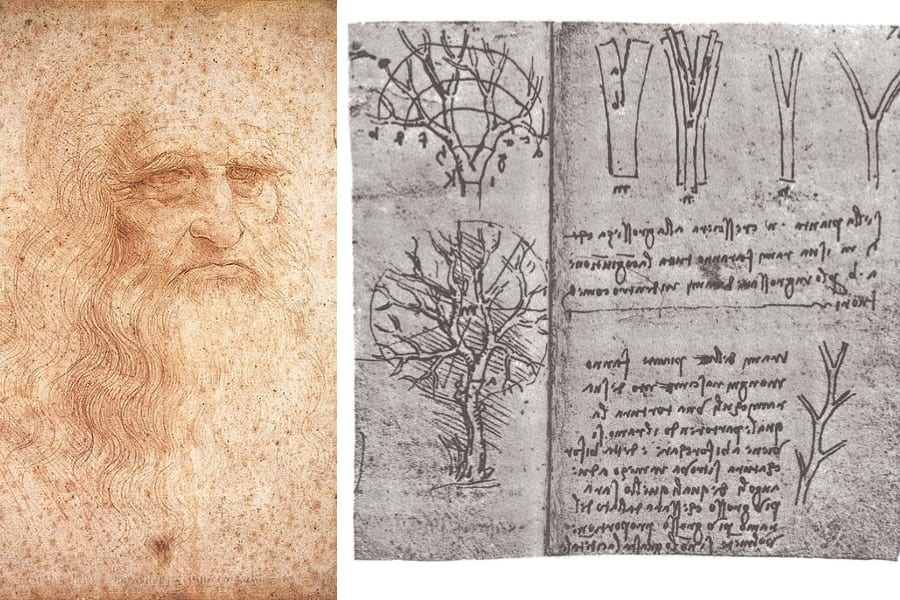

ちなみにもっと過去には、ギリシャの哲学者「アリストテレス(紀元前384年-322年)」と古代ローマの博物学者「大プリニウス(紀元23年-79年)」も、フォックスファイアについて言及しており、これが2000年以上も前から知られていた現象だと分かります。

では、ナラタケ属はどのようにして枯木や木材を発光させるのでしょうか。

ナラタケ属は木材を白く変色させる白色腐朽菌であり、木材中のリグニン(植物の細胞壁を構成する主要成分)を分解する能力があります。

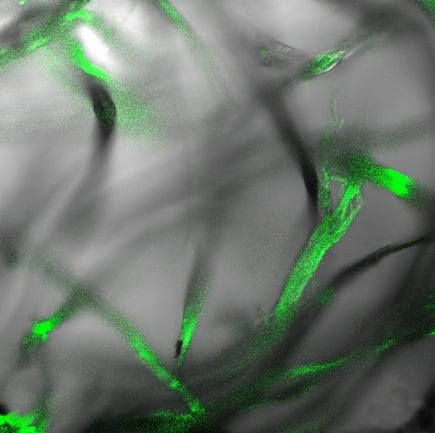

そして一部の種では、リグニンの分解によって生成される特定の成分が、発光物質「ルシフェリン」に変換されるため、その種の菌糸束が緑色に光ります。

つまり、ナラタケ属の菌は木材のリグニンをエサに緑の光を発するわけです。

ナラタケ属に侵食された木は暗闇の中で緑色に光るため、夜の森で最初にこれを見つけた人は、さぞ驚いたに違いありません。

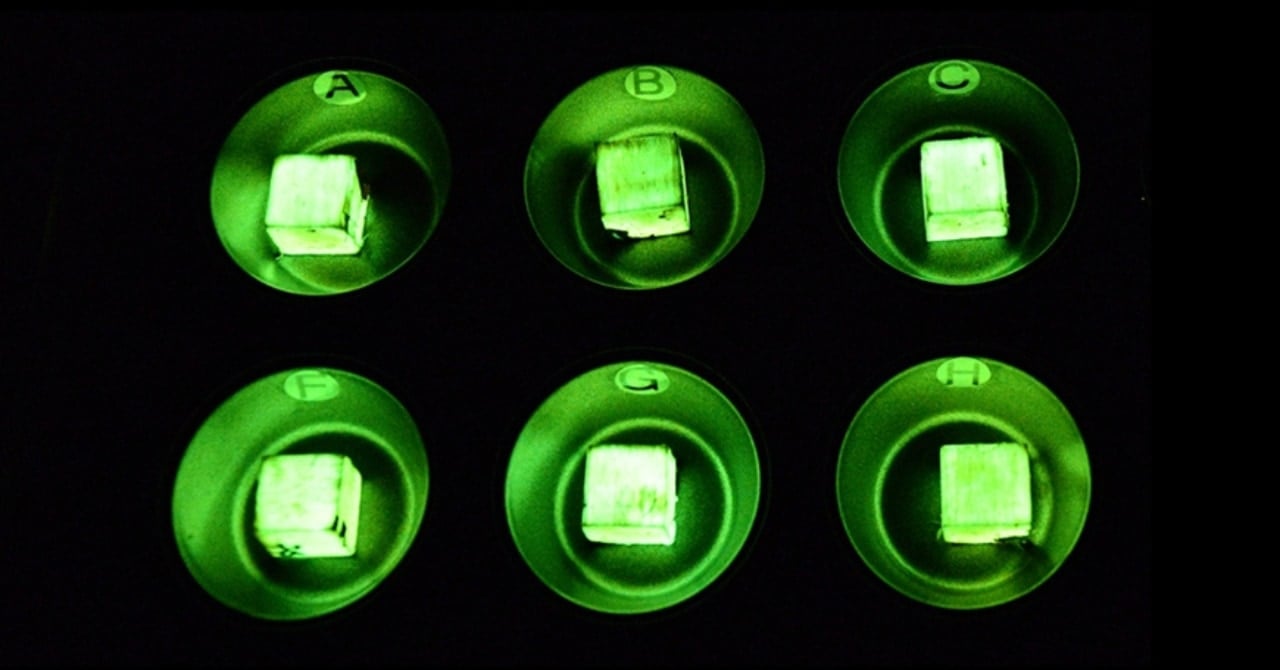

今回、シュワルツ氏ら研究チームは、この現象を応用し、研究室の中で光る木材を開発することに成功しました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)