セミの幼虫が何年も土の中で過ごす理由

――セミって毎年夏になると「ああ、いるな」とは思いますが、生態はよく知らないです。どんな特徴があるんでしょうか?

森山:セミって身近な昆虫なんですが、意外とわかっていることが少ないんです。

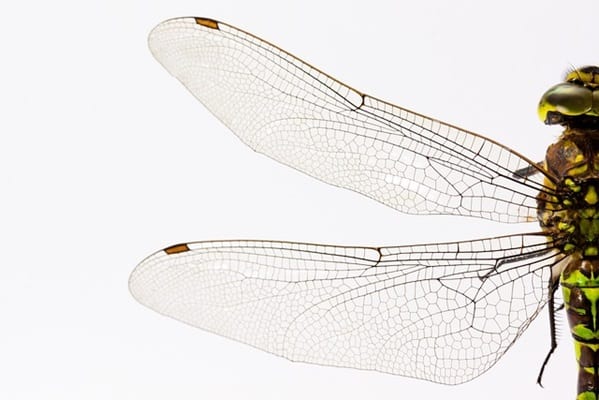

例えば、セミはオスが大きな音で鳴いてメスを呼び寄せることが有名ですが、メスに近づいてからは鳴き声とは違った小さな音や微振動を出してコミュニケーションしてるといわれています。ただ、メスがどうやってたくさんのオスの中から交尾相手を選んでいるかなど具体的なやりとりについてはわかっていないことが多いです。

――わからないことだらけなんて、身近なだけに驚きです。寿命が1週間というのは良く知られていると思いますが?

森山:巷ではそういうけど、実は成虫って1カ月くらい生きるものもいます。幼虫期間も7年と決まっているわけじゃなくて2、3年のものから7、8年とかもっと長いものが混じっているんです。

――え、そうなんですか! あと、卵はどこに産むんですか? 幼虫が土の中で育つってことは土?

森山:いいえ、木の幹や枝の中です。メスのお尻の先に針があって、これで木に穴を開けて、その中に卵を産んでいるんです。それで、雨で土が軟らかくなる梅雨や秋雨の時期に孵化してにょろにょろっと外に出て、地面に潜って地中生活を始めるんです。

――最初から土の中で孵化しているんだと思っていました。なんでわざわざ木の中に産むんですか?

森山:土の中って雑菌や卵を食べちゃう天敵が多いんですよね。木の中だと、木が防御壁になって外敵から身を守れるので選んでるんじゃないかなと思ってます。

――前から疑問だったんですけど、そもそもなんで何年間も土の中で過ごすんですか?

森山:そこがセミの興味深い点で、植物には栄養を運ぶ師管と水を吸い上げる道管があるんですが、セミは植物の道管液のほうを餌にする珍しい昆虫なんです。幼虫は植物の根っこの道管液を吸って成長しているんですが、これはほぼ水分で栄養分がごくわずかしかないから、大きくなるのに非常に時間がかかると考えられてます。

――そう考えるといくら時間が掛かるとはいえほぼ水分の餌だけで、あんなに大きな昆虫に成長できるのが不思議ですね。

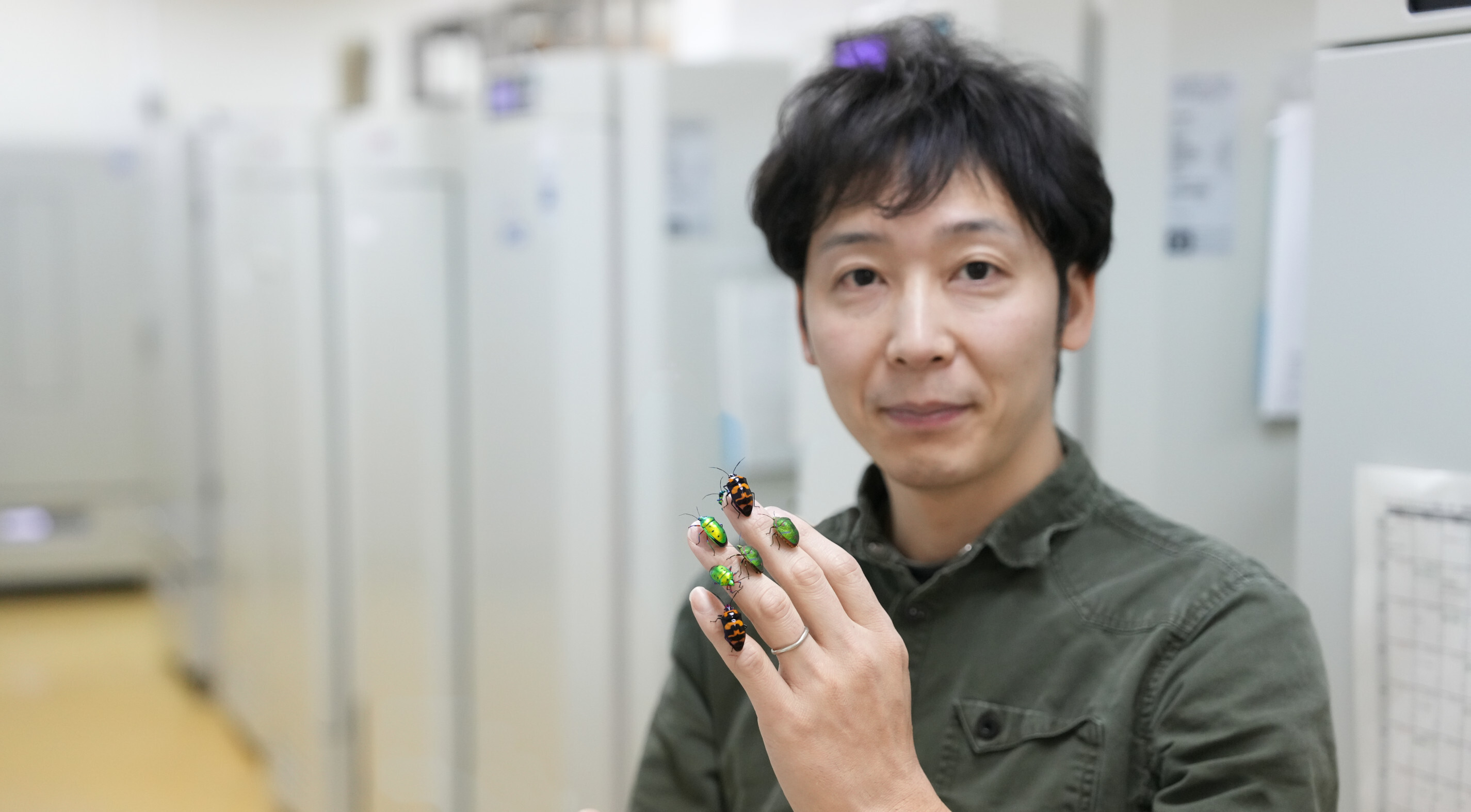

森山:そこに我々の研究している共生微生物が関わっていると考えられています。

最近、人間でも腸内細菌の存在が注目されていますが、昆虫の体内にも共生している微生物がいて、どういう餌を利用できるかというところに深く関わっているんです。

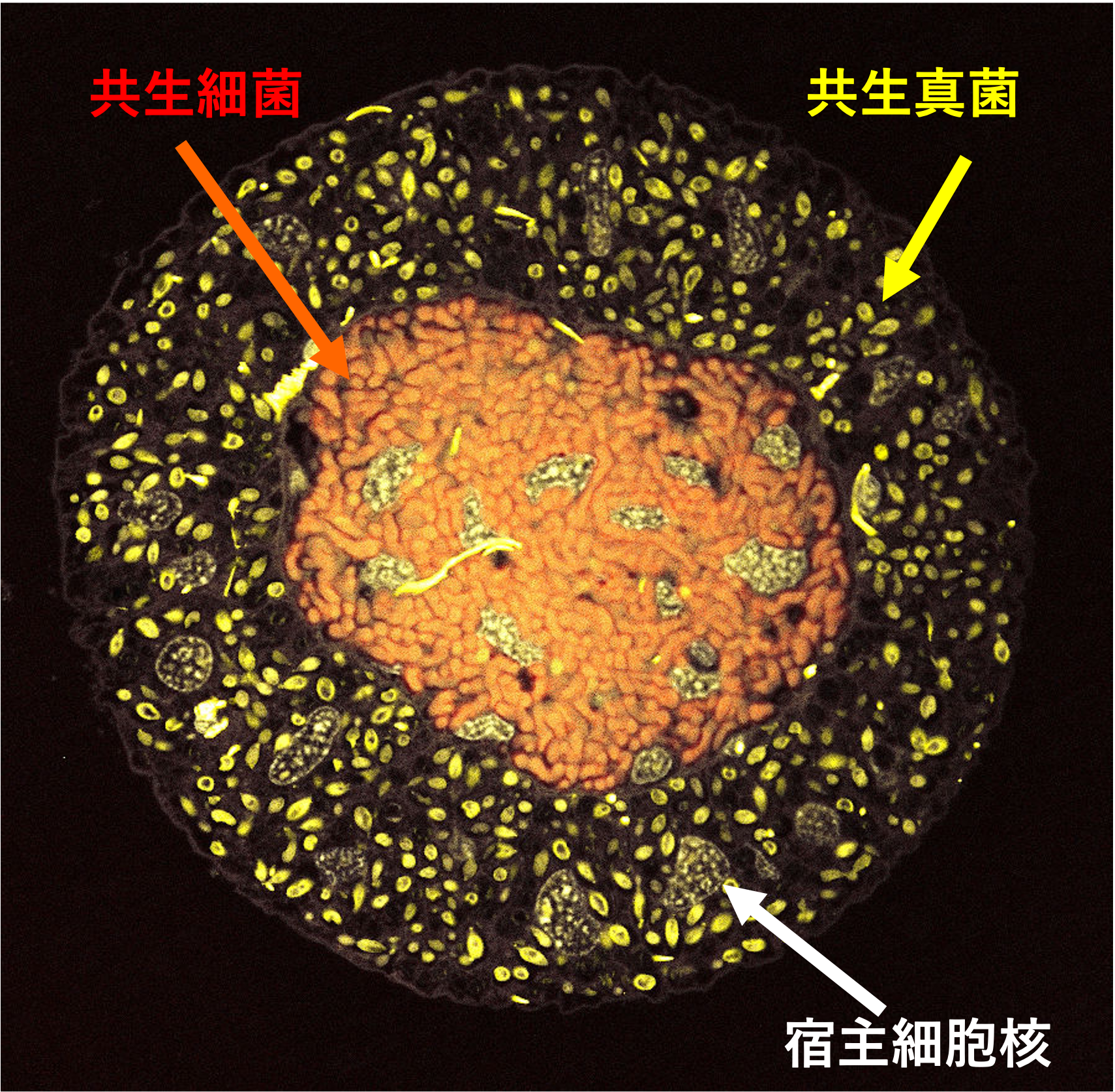

セミの場合は腸内ではなく、お腹の中にブドウみたいなつぶつぶの特別な組織(共生器官)を持っていて、その中に微生物を飼っています。この微生物が、道管液の中に微量に含まれているアミノ酸などの栄養成分を別の足りない栄養素に変えてくれることでセミは成長できると考えられています。

――わざわざ微生物を飼うための器官を身体の中に持っているんですか!? それはすごいですね。セミが持ってる微生物は1種類だけなんですか?

森山:セミの共生器官は二層構造になってて、そこに2種類の共生細菌がいることが知られていました。

ただ、アブラゼミなどいくつかのセミでは、内側にいるのは同じ細菌なんだけど、外側にいるのは真菌だったんです。何で元々は細菌がいたのに真菌に置き換わったのか。実は、遺伝子を調べたところ、この真菌は冬虫夏草の仲間であるとわかったんです。

――冬虫夏草っていうと土中の虫に寄生して成長するちょっとグロテスクなキノコですよね。虫を殺して養分にするんじゃなく、寄生した虫と一緒に生きる道を選んだ奴らがいたということですか?

森山:きっとそうです。元はセミに寄生してたのが、どこかでお互いに利益を得られる相利共生に変わったんだと思います。敵対するより相利共生を選んだ方が進化的に安定でしょうから。

真菌はセミを頑張って成長させて子供を増やせば、自分も増えることができるんで、Win-Winの関係が築ける。セミも菌を住まわせる器官を体内に持つことで道管液のような餌からでも効率的に栄養が得られる。お互いに得する進化がどんどん起こって、複雑なシステムが生まれるわけですね。

――とても興味深いですね。昆虫と共生微生物の研究についてもっと詳しく教えて下さい。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)