昆虫と共生細菌はお互いになくてはならない相棒

――細菌は遺伝子で伝えるわけにはいかないですよね。どうやって昆虫たちは共生細菌を次世代に引き継ぐんですか?

森山:例えばマルカメムシは、卵と一緒に共生細菌を詰め込んだ黒いカプセルを産むんです。それを孵化した幼虫がチューッと吸って、必要な共生細菌を取り込む仕組みを持ってます。

――では昆虫は、共生細菌も次世代に引き継げる仕組みまで進化で獲得していったんですね。

森山:はい。そうやって進化の過程で代々引き継がれることで、カメムシと一緒に共生細菌も進化し続けています。だから、もしカメムシが2種に種分化したら共生細菌もそれぞれに引き継がれて種分化していく、ということが起こるんですね。

――カメムシは細菌を住まわせるための共生器官を体内に持っているってことでしたが、この器官は孵化した時点で出来上がっているんですか?

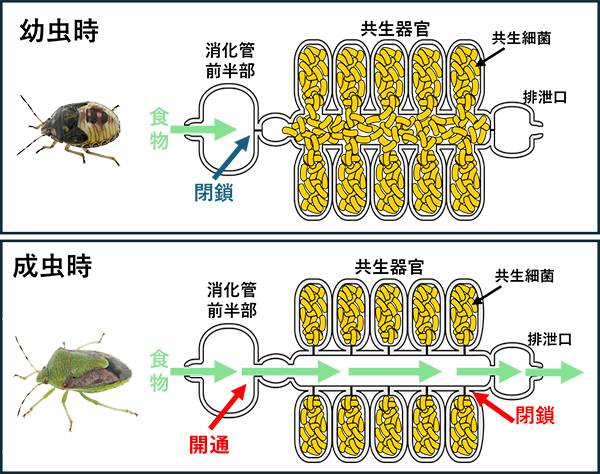

森山:いいえ。チャバネアオカメムシの場合は、腸の一部が共生器官になっているのですが、成長の過程でその構造が複雑に変化します。面白いのは、幼虫のうちは腸の前半と後半の共生器官の接続部が閉じていて別々の構造になってるんだけど、成虫になると接続部が開くんです。

この接続部が閉じていると、食物が通れず全部そこで止まっちゃう。だから、幼虫の時は便秘なんだけど、成虫になってここが開通して初めてウンチができるようなるわけです。

――激変するんですね。その他にも成虫になると羽が生えたり、なぜこれ程劇的な構造変化が必要なんですか?

森山:成虫でもっとも大事なことは子孫をたくさん残すこと。だから、羽を使って飛んでいって、栄養価の高い餌をどんどん食べて、たくさんの卵を産むことができる個体が有利になるんです。

幼虫の時は、まだ共生器官のつくりも単純なので、食べ物とは混ぜずに、共生細菌を安定的に増やしたいので、腸と共生器官の接続部を閉じておいた方が良いのではないかと思っています。

――ではどの種のカメムシも同じようにこの接続部の構造を変化させるんですか?

森山:いいえ、マルカメムシなど接続部が閉じたままの種もいます。なので、成虫になっても接続部を閉じたままというのがもともとの形で、チャバネアオカメムシのように構造を変えられるように進化したカメムシでは、よりたくさんの卵を作れるようになり、繁栄したと考える方が自然だと思ってます。

――生き残り戦略の違いですね。もはやカメムシと共生細菌はどちらかが欠けても生きていけないんですか?

森山:そうなんです。例えばマルカメムシの場合は、共生細菌が餌に不足する必須アミノ酸を作ってくれるので、共生細菌がいないとちっちゃい幼虫のまま成長できなくなります。

カメムシは共生細菌がいれば足りない栄養を補ってくれるから、他の虫が食べないような変わった餌だけを食べるようになる。

細菌の方も、共生し始めの時はカメムシの体外でも生きていけたと思うんですけど、ずっとカメムシの体内でぬくぬく暮らすうちに、外の厳しい環境で暮らすための遺伝子が失われて、自分だけでは生きていけなくなってしまいます。

こうやってお互いがどんどん依存するようになって、最終的にはもうどっちかがいないと生きていけない強い共生関係が築かれます。そこまで強固な関係は、必須相利共生と呼ばれます。

――まさに運命共同体なんですね。進化って環境に合わせて変化していくものって印象だったので、細菌の影響でこんなに生物が変化してしまったというのは驚きですね。まだまだ謎がありそうです。

森山:そうですね。最初に共生が成り立つところがどうなっていたかは今後研究していかなきゃいけないところだと思ってます。

多分もともとは、近くにいる雑多な細菌を毎世代自分で探して吸っていたんじゃないかと思います。それがいつの間にかお母さんが大事な細菌だけを子供に受け渡すようになったり、カプセルの中に詰めて渡してくれるようになったから、今のような強固な共生関係になったんではないかと考えています。

――進化の過程にはどんな秘密が隠されているのか、興味が尽きませんね。

本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。虫はあまり好きじゃないという人にも、この記事をきっかけに虫に興味を持ってもらえたら嬉しいですね。

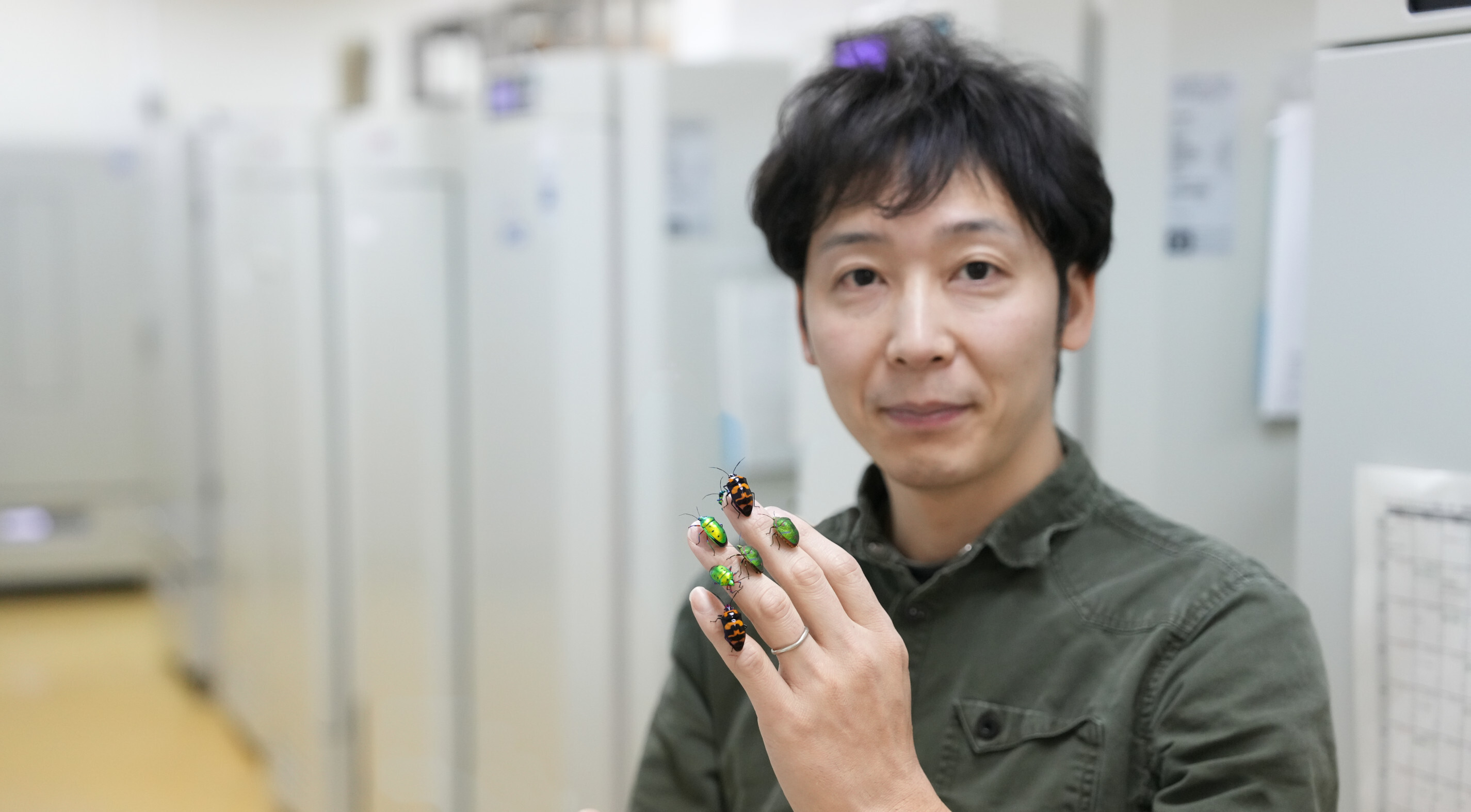

森山:自分もそうだったんですけど、何も知らずに虫を毛嫌いしてる人、何も知らない故に恐怖感を持っちゃっている人って多いと思うんです。でも実はそこを一歩乗り越えると、綺麗な虫とか、面白い行動をする虫とか、変わった生き様の虫とか、本当にいろんな昆虫がいて、結構楽しい世界が広がっているんじゃないかなと感じています。

――本当にその通りだと思います。最後に、昆虫共生研究の面白さはどんなところですか?

森山:生き物と生き物のインタラクションって知れば知るほど複雑だし、人間関係にもどこか通じるところがあると思うんですよね。

生き物と生き物がうまく手を携えて生きていく。見た目だけ仲良くするっていうのじゃなくて、本質的にどういうふうにあればお互いが仲良くWin-Winの関係を築けるのか?そういうものを学ぶ機会にもなると思うんです。そういう意味でも共生研究は楽しい分野だと思っています。

昆虫は身近な存在だけにわかったつもりになってしまいがちですが、実はいまだに解明されていないことが多く、昆虫の世界は謎だらけです。

もしかしたらちょっと疑問に思って調べたことが、大発見につながるかもしれません。

虫が苦手な人や大人になって興味が薄れてしまった人も、一歩踏み出してみると今までの誤解が解けたり、面白い知識に出会ったりすることができるかもしれませんね。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

カメムシさんの羽音の怖さは異様。

初めて聞いたときはハチでもいるのかと思った。

音のするところをビクビクしながら見てみたらどう見てもハチじゃない平べったい虫が一生懸命窓に体当たりしてたっていう…。

家のベランダにときどき来るんですよ、一度くると追い払わない限りずっと同じ場所にいて、気が付くとそこで死んでるんです。

最期の場所として家のベランダを選ばれても…って気分です。