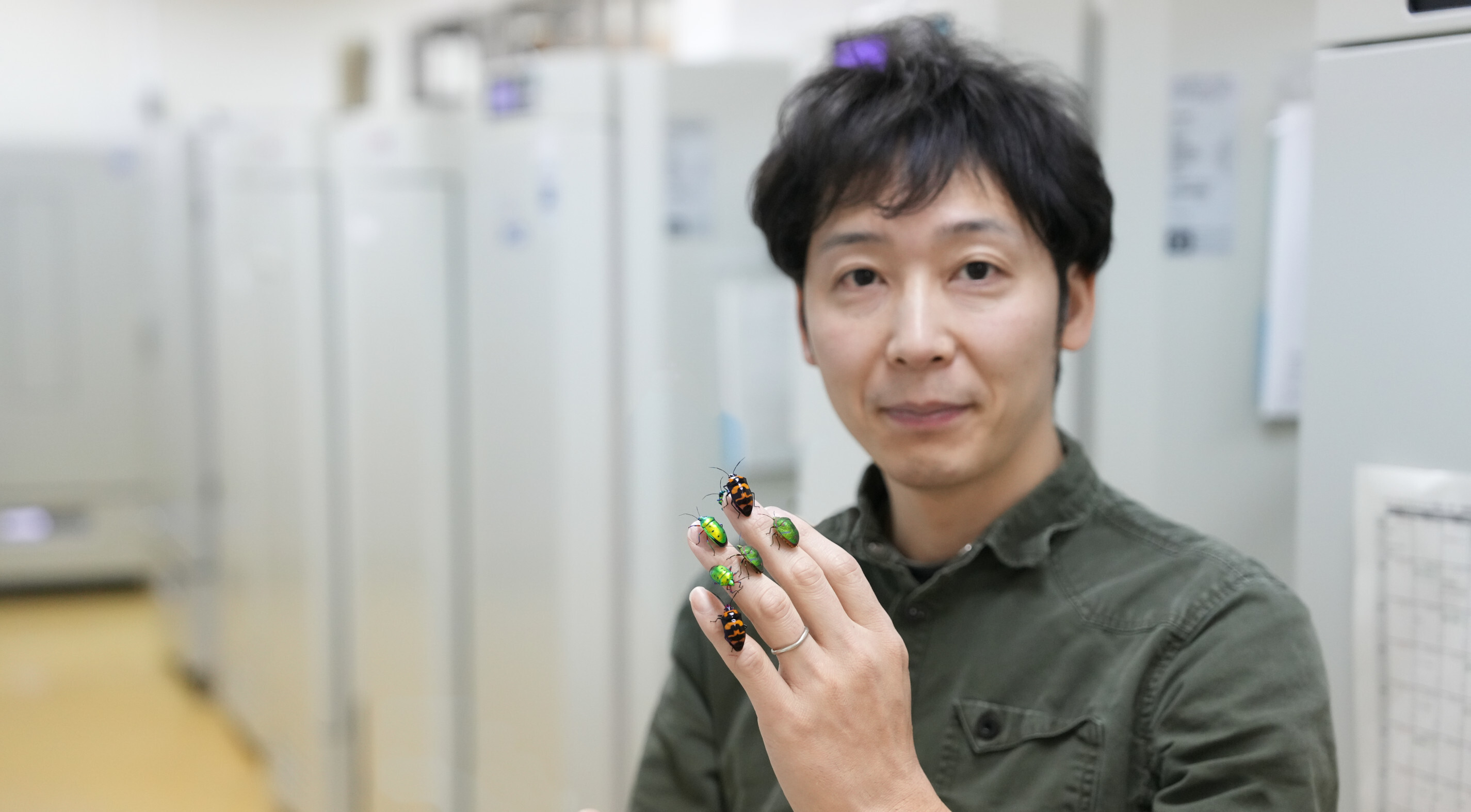

昆虫の体内に棲む共生細菌とは?

――昆虫と共生微生物の研究はいつ頃から始まったんですか?

森山:1900年代前半には当時の人がいろんなものを顕微鏡で観察して、昆虫の体内に微生物がいるって記録してたんです。ただ当時はそれ以上のことはわからなかったのですが、1900年代後半以降、遺伝子を調べる技術が進んだことで共生微生物の分類や働きを推測できるようになったことで、この分野の研究が大きく進んで、論文数も伸びています。

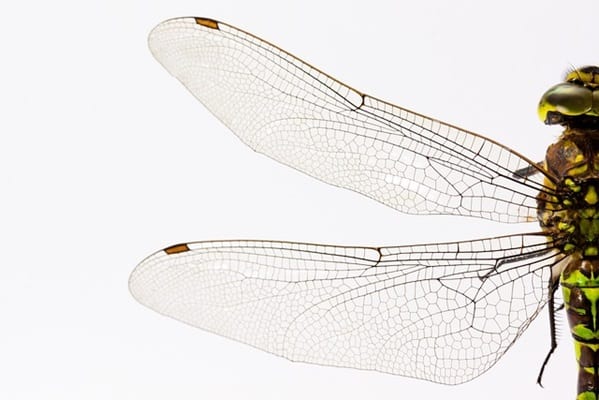

――非常に注目の分野なんですね。セミ以外にどんな昆虫が共生微生物を持っているんですか?

森山:クロカタゾウムシっていう硬いことで有名な昆虫なんですけど、これも細胞の中に共生細菌がいますね。

――テラフォーマーズっていう漫画にも登場した昆虫ですよね? 靴で踏まれても大丈夫とか、鳥に食われても耐えきって糞から出てくるとか。

森山:それです。このクロカタゾウムシは共生細菌がいないと、黒くも硬くもなれないんですよ。黒く硬くなるにはチロシンっていうアミノ酸が必要なんですけど、これを作っているのが共生細菌なんです。

――セミもそうでしたが、共生細菌が宿主に必要な栄養を作るというのは昆虫の世界ではよくあるんですか?

森山:はい、相利共生では一番よく見られるタイプです。

さっき話したトコジラミも血液という普通の昆虫なら餌にしにくいものを利用しています。

これも彼らの中に棲むボルバキア(Wolbachia)という共生細菌が関係しています。餌が血液だけだと、ビタミンB類が不足してしまうんです。でも、トコジラミの中ではボルバキアがアミノ酸などの栄養素をもらう代わりに、宿主にビタミンB類を作ってあげるという働きをしています。

――ボルバキアって宿主をオスからメスに性転換させたりオスを殺したりするやつですよね? 共生というより寄生のイメージが強いですが。

森山:トコジラミの場合、寄生性だったボルバキアのうち、たまたま近くにいたビタミンBを合成できる別の微生物の遺伝子を取り込めた者が共生細菌になったと考えられています。これは進化の観点から見るとあり得なくはないが、かなり確率は低くて非常に珍しいケースだったと思います。

しかしこの共生が、カメムシの仲間でありながら、吸血性という特殊なトコジラミの食性を支えていると考えられます。

――先程のセミの体にも共生細菌のための専用器官があると話されていましたが、共生細菌は生物の進化の仕方にまで関わっているんですね。しかし細菌自体は遺伝子で引き継ぐわけにいかないし、どうやって後世に引き継いでいるんでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)