ついに「巨大な菌類」と特定!その科学的な見破り方とは

2001年、米スミソニアン国立自然史博物館の古生物学者だったフランシス・ユベール(1929〜2019)が「プロトタキシーテスは巨大な菌類である」という大胆な説を唱えました。

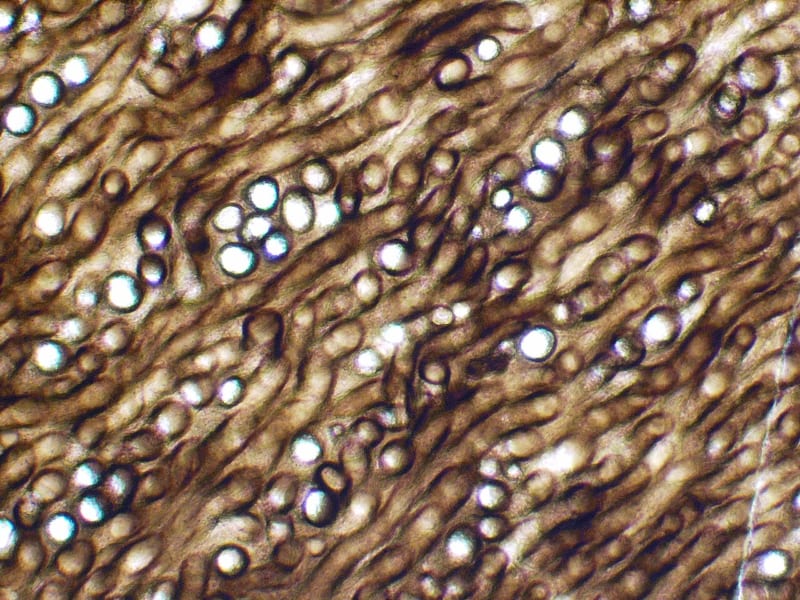

彼が化石の表面を入念に分析したところ、カビやキノコなどの菌類でのみ観察される特有の構造「菌糸(きんし)」が見つかったからです。

ただやはりと言うべきか「菌糸が見つかったのはいいとしても、そんなデカい菌類がいるわけないだろう」と異を唱える研究者が多く、ユベールの説は懐疑的に受け止められました。

ところが2007年に、ユベールの説を決定的に証拠立てる強い援軍が現れます。

米スタンフォード大学の古植物学者であるケビン・ボイス(1973〜)が、炭素の同位体分析から「プロトタキシーテスが菌類である」という科学的な証拠を提示したのです。

「同位体」とは元素は同じだけれど、中性子の数が違うもののことで、炭素には「炭素12・炭素13・炭素14」があります。

で、なんで炭素の同位体からプロトタキシーテスが菌類であるとわかったのか?

そもそも植物は私たちヒトや動物のように一人一人がまったく異なる食事をするのではなく、どれもが一様に空気中の二酸化炭素を吸って光合成をしながら生きています。

そのため、同じ時期の同じような環境に生息していれば、植物内に蓄積している炭素12と炭素13の比率が同じくらいになるのです。

しかしヒトや動物、菌類のように個々に色んな食べ物(有機物)を摂取して分解する生き物は、たとえ同じ種だったとしても、何をどれくらい食べたかによって、体内の炭素の同位体比が異なるのです。

わかりやすいイメージを挙げるなら、野菜や果物しか食べないベジタリアンと、動物や魚の肉しか食べない肉食主義者では、体内の炭素同位体比が違うわけです。

こちらはプロタキシーテスの復元画像になります。

このように、光合成によって自ら栄養素を作れる植物を「独立栄養生物」といい、植物や動物など他の生物を食べることで栄養を得るものを「従属栄養生物」といいます。

そしてプロトタキシーテスのさまざまな化石を調べた結果、個々に炭素の同位体比がバラバラであり、彼らがヒトや動物と同じ従属栄養生物であることが明らかになったのです。

これに彼らが菌糸を持っていることを踏まえ、「プロトタキシーテスは巨大な菌類と見て間違いないだろう」との結論が出たのです。

ではプロトタキシーテスが菌類だとして、どうしてここまで巨大化できたのでしょう?

また彼らはデボン紀末の約3億6000万年前に姿を消していますが、なぜ絶滅してしまったのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)