止まった脳は再び動くのか?――ガラス化技術の足跡

生命を“凍らせる”という発想は、古くからSFで取り上げられてきたテーマです。

ところが、実際に生体を凍結する道のりは、決して簡単なものではありませんでした。

最大の障壁は、凍るときに生じる氷の結晶が組織や細胞膜を傷つけることです。

とりわけ脳は、緻密に連なった神経細胞と細やかな回路が電気信号をやり取りするため、ごく小さなダメージでも致命的な機能障害を招きやすいとされてきました。

一方、自然界を見渡すと、極寒の環境下でも体内で“凍結防止剤”のような物質を生み出し、氷の結晶化をうまく防ぎながら生き延びる昆虫や両生類が存在します。

それを手がかりに、1980年代からは哺乳類の細胞を凍結する際にも、同様の凍結防止剤を加える実験が進められてきました。

たとえば水分が結晶化しないように、グリセロールや糖類などを細胞内に取り込ませる方法です。

ただ、高濃度の凍結防止剤は有毒になる恐れもあり、最適な配合や濃度、浸透速度をめぐって、多くの研究者が試行錯誤を重ねてきました。

こうした中で注目されたのが、“ガラス化(ヴィトリフィケーション)”という手法です。

水分が結晶化せず、“固体なのに分子の配列がランダム”というガラス状に変化すると、氷の結晶が組織を壊すリスクを減らせます。

とはいえ、細胞内の水分をしっかり置き換えるほどの高濃度溶剤は毒性を持ちやすく、さらに冷却・解凍時の物理的ストレスを小さく抑える必要もあるため、乗り越えるべき課題は数多く残されていました。

一方、ラットの心臓や肝臓、腎臓などをガラス化して保管した後、解凍して機能が戻る事例は近年いくつか報告されています。

しかし、記憶や学習の中枢となるシナプス可塑性や、無数の神経細胞ネットワークをもつ脳を、そのまま無傷に保管するのは非常に高いハードルだと考えられていました。

実際、2000年代頃までは脳のごく一部を短時間だけ冷却し、解凍後にわずかな活動を確認する程度の報告があるにとどまっていたのです。

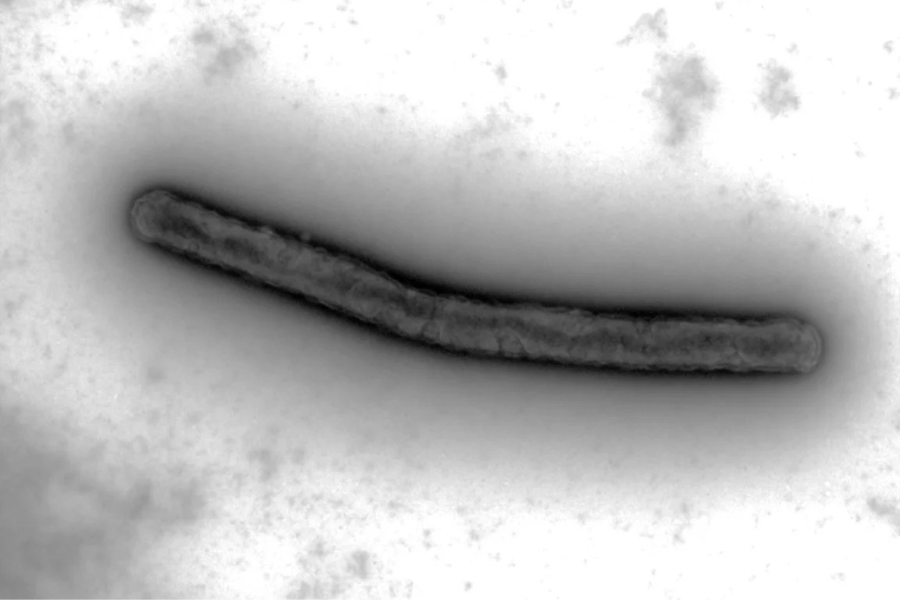

そうした状況の中、マウスの脳スライスを1週間ものあいだガラス化状態で保ち、再び温度を上げてシナプスの働きや神経活動、さらには記憶のカギを握る可塑性まで元に戻すことを試みる研究が行われました。

「脳は氷結さえ防げば、物理的な構造を保ったまま再稼働できるのではないか」という仮説を、ここまで徹底的に検証し、しかも成功させた例は非常に珍しいといえます。

この成果によって、長期間の脳保存や、人為的に“仮死状態”をつくり出す技術が、あながち絵空事ではなくなってきたのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)