冷却から蘇生へ――実験の全貌

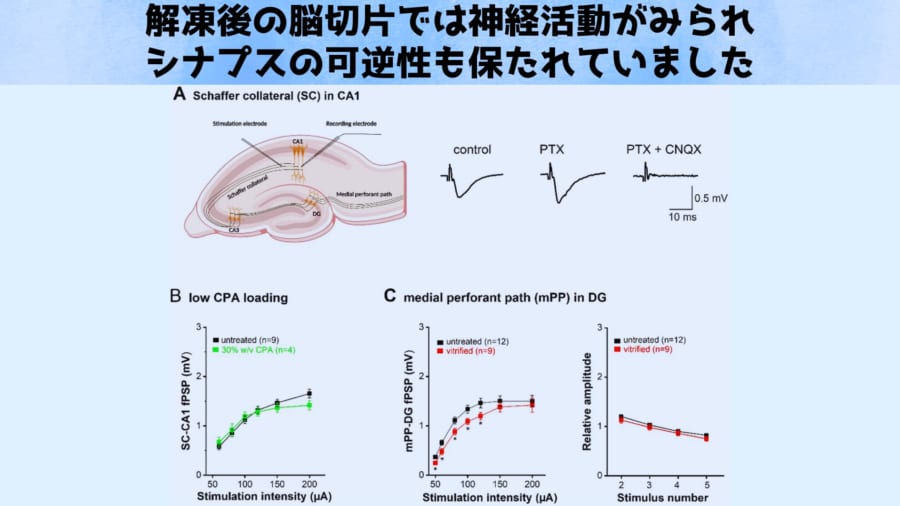

本研究では、まずマウスの脳スライスを使い、ガラス化による凍結保存と解凍後の機能回復を調べました。

脳スライスは学習や記憶を担う海馬という領域から取り出し、厚さを数百マイクロメートル程度に保っています。

普通なら、このような脳スライスは10時間ほどで細胞が弱りはじめるのですが、ガラス化を組み合わせることで、この“生きた”状態をもっと長く保とうというわけです。

最初に、複数の溶剤を配合した凍結防止剤を段階的にしみ込ませ、水分を置き換えて氷ができにくい環境をつくります。

このときは高濃度の溶剤が細胞にダメージを与えないよう、浸透時間や温度をきちんと管理することが欠かせません。

続いて、まずは液体窒素でマイナス196℃まで一気に冷やし、その後マイナス150℃の冷凍庫で最大1週間保存します。

こうしてスライスをガラス化した状態に保つことで、組織の割れや氷の結晶化を防いだのです。

解凍するときも、内部まで温度をゆっくり均一に上げるようにし、急激な温度差が起きないよう細心の注意を払います。

同時に、細胞の中や外に入り込んだ凍結防止剤を少しずつ取り除いていくことで、浸透圧によるストレスも減らしました。

最後に、人工脳脊髄液(aCSF)と呼ばれる生理学的な液体でスライスを戻し、蘇生状態での測定を始めます。

顕微鏡や電子顕微鏡で確認したところ、冷凍した際の結晶化や組織の破損が見られないことがわかりました。

さらに、フィールド電位やパッチクランプという方法で電気活動を調べたところ、コントロール群とほぼ同じレベルでシナプスが反応し、学習や記憶の基盤であるシナプス可塑性(LTP)までもしっかり観察されたのです。

電子顕微鏡による細胞内の観察では、ミトコンドリアやシナプス小胞などの形状も維持されており、氷の破壊をほとんど受けていないことが確認されました。

特に注目されるのは、最大で1週間ガラス化状態に置かれたスライスでも、大きな衰えが見られず正常に機能が戻った点です。

今までは数日がせいぜいだった脳スライスの“寿命”を飛躍的に伸ばすことに成功し、今後の研究や実用化に向けて大きな一歩を踏み出したといえます。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)