停止した記憶は蘇るのか――精神保存への道

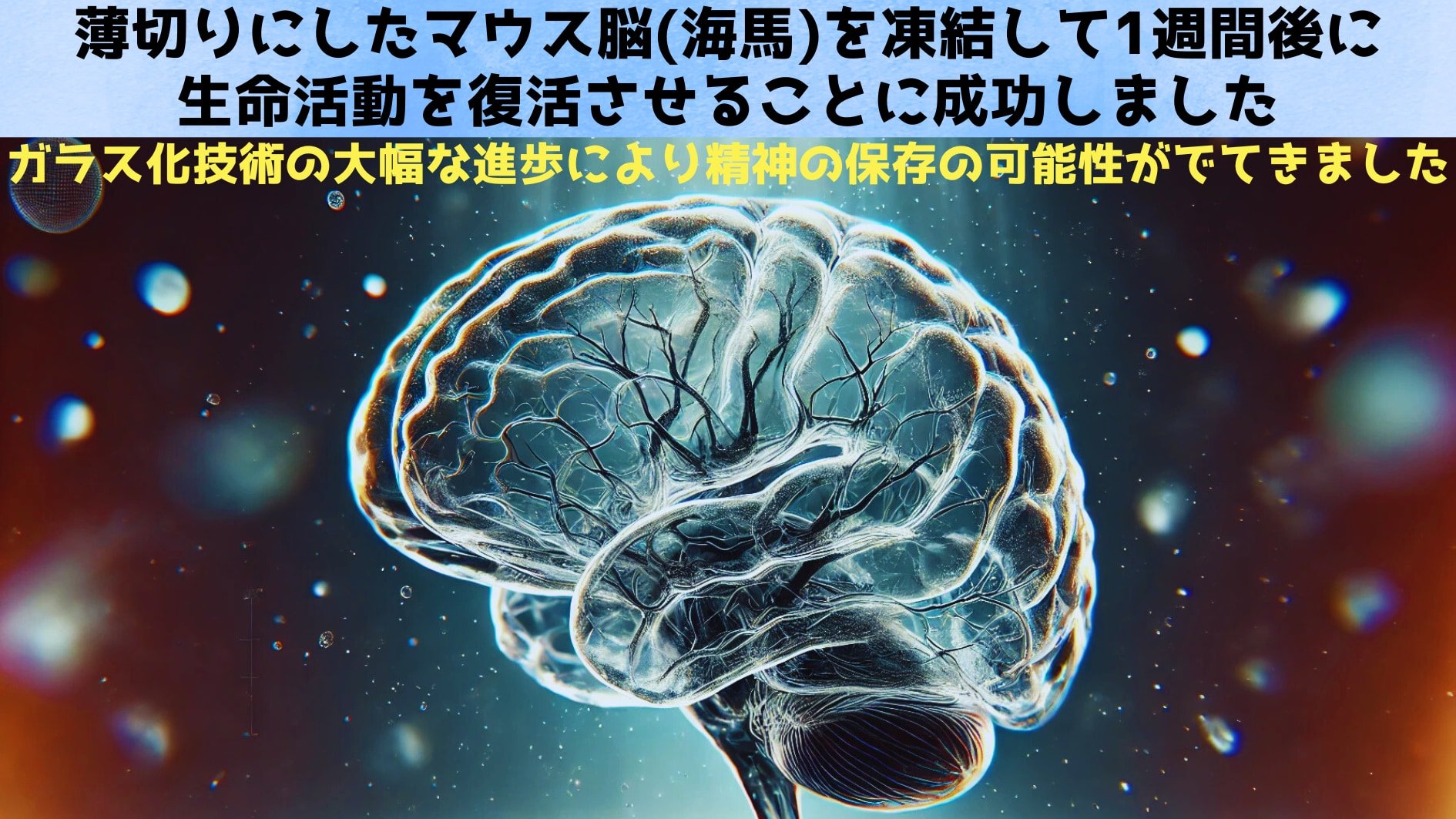

この研究の大きな意義は、“一度完全に止まった脳の断片が、再び動き出す”可能性を具体的に示したことにあります。

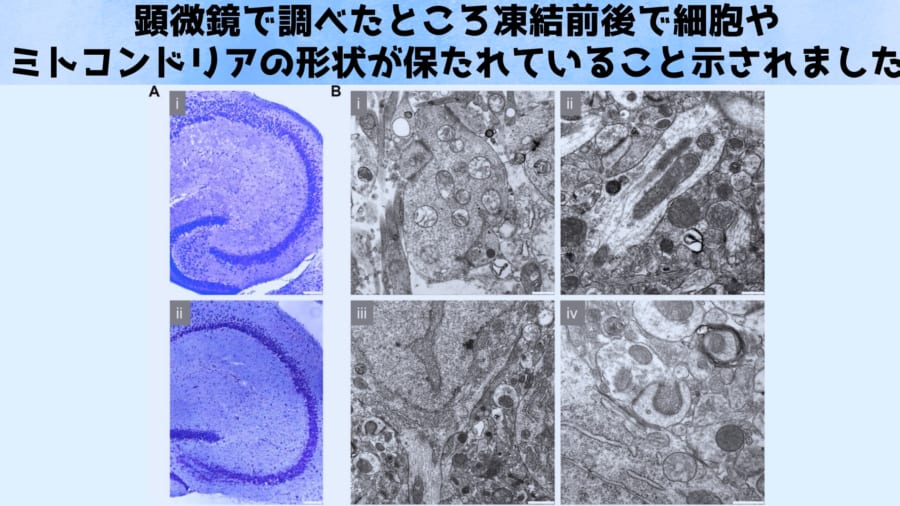

凍結と解凍の前後で、シナプスの結合や電気信号がほぼ元通りになるという事実は、学習や記憶を支えるシナプス可塑性がきちんと残っているかもしれない、ということです。

もし脳の構造そのものが守られているなら、“精神”や“人格”といった高度な情報も、いつかは凍結から呼び覚まされるのではないかというSF的な展望が湧いてきます。

医療や研究の面から見ても、この技術はさまざまな期待を生み出します。

たとえば、大手術で取り除かれた脳組織をガラス化して保管し、後で詳細な検査をしたり、新しい治療薬の効果を試したりすることが考えられます。

あるいは、脳スライスを凍結して送れば、遠く離れた研究施設でも同じ組織を使って実験ができ、再現性の高い共同研究が進めやすくなるでしょう。

さらには、臓器移植の技術と組み合わせることで、将来的に脳や神経組織を移植する道が開けるかもしれません。

ただ、この研究が扱ったのはマウスの海馬という限定的な領域であり、大きく複雑なヒト脳にまで適用できるかどうかは未知数です。

そもそも死後にダメージを受けた脳を、どこまで復元できるのかといった課題も残っています。

また、生命倫理や法整備をきちんと整えないと、仮に技術が進んでも現実的にはなかなか使えないでしょう。

さらに、本研究で示されたプロトコルを別の研究機関が再現できるのか、そして臓器全体をガラス化するときに起こる温度分布の違いなど、詳細な検証が必要な点も多いです。

それでも、「脳を停止させて、再び動かす」というアイデアがここまで身近になったのは画期的です。

脳回路の微細構造を壊さずに長期間保つ手段が確立されれば、ほかの大型動物での研究や、もっと長期の保存をめざす試みが加速するでしょう。

意識や精神といった目に見えない要素が、具体的にどう保存・再現されるのかは、医療だけでなく哲学や倫理の観点からも議論が広がりそうです。

SFの世界で描かれてきたコールドスリープや死後の脳保存といったテーマが、ただの空想ではなくなる日が来るかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)