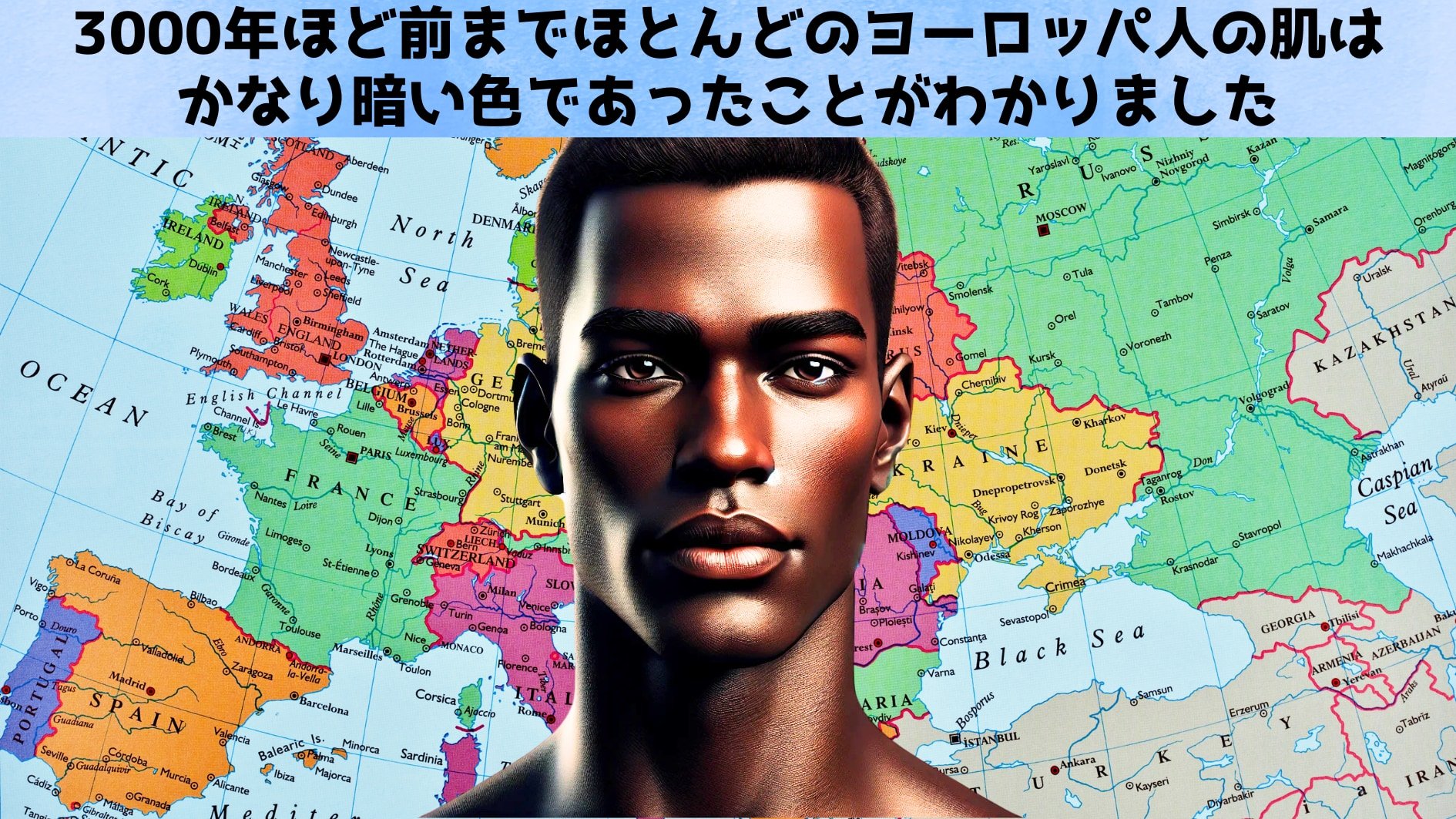

肌の色が物語る人類の歩み

今回の研究が示唆するのは、ヨーロッパにおける「肌の白化」が従来イメージされてきたような急激な進化ではなく、はるかに長い時間をかけて少しずつ進行した可能性があるという点です。

アフリカを出た初期の現生人類が黒い肌を持っていたのは自然なことですが、高緯度地域に移住すればすぐに白くなったはず――という定説は、この研究結果で大きく揺らぎました。

長い間、黒や褐色に近い肌色が維持されていた背景としては、狩猟採集民が野生動物の肉や魚介類などからビタミンDを十分に摂取できたことが考えられます。

紫外線を十分に取り込まなくても、食事からある程度のビタミンDを確保できるなら、肌を白く保つ淘汰圧はさほど強く働かなかったかもしれません。

一方、農耕が拡大し穀物中心の食生活が広がると、紫外線から合成されるビタミンDがより重要になり、肌を白くする遺伝子変異が優勢になったというシナリオも浮上します。

また、新石器時代以降にアナトリアやステップ地域からヨーロッパへと移住してきた人々との混血や大規模な人口移動も、肌色進化の流れを大きく左右したと考えられます。

今回の解析結果でも、地理的にも時代的にも「dark to black」の集団が長期間にわたり混在していた形跡が見られ、単純に「寒冷地だから肌がすぐ白くなった」という説明だけでは済まされない複雑さが浮かび上がりました。

さらに、古代の芸術作品や文献に描かれる人物像は、必ずしも実際の肌色を写実的に反映していない場合が多いとされています。

こうした歴史資料だけに頼らず、遺伝情報を直接解読することで、より確かな形で「当時の人々の外見」を推定できる意義は大きいと言えるでしょう。

今回の研究は、私たちが信じてきた人類史像――「アフリカから出た後、寒冷地に適応してすぐ白くなった」というシンプルな説を揺るがし、黒っぽい肌が何万年にもわたり主流だった可能性を提示します。

もちろん、個々のサンプル推定における誤差や未解明の遺伝子変異など、課題は残されています。

すべてを決定的に証明するには、今後さらに多くの発掘事例や高品質の古代DNA解析が必要となるでしょう。

しかし、今回のように数百人規模のサンプルから得られた知見は、ヨーロッパ人の肌の色に関する固定観念を再考させる上で非常に意義深い一歩となります。

今後の研究が進むにつれて、ヨーロッパのみならず世界各地の古代人がどのような肌色・髪色・眼色を持ち、どのような経緯で変化してきたのかが、ますます多面的に解き明かされていくことが期待されます。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

色んな所でやや明るい肌が増えてってそれが統合されたんじゃないかなぁと感じるね。

ヨーロッパでは青い目で肌の黒い人々が数千年前に伝染病で壊滅して、北方から白い肌の人々が入ってきて混血したというのは 現在の最新の常識。

肌の白化は衣服の影響もありそうですがどうでしょうね。

白いほうが顔の表情が分かりやすい、コミュニケーションでの有利性や性選択での有利性、病気で熱や湿疹が出た時に判別しやすい。

肌の白化はネアンデルタール人から継承した特性だと思いますよ

ヤムナヤ文化圏の人々が鉄と車輪と白い肌の遺伝子を持ち込んだと聞いた

以後、ヤムナヤ文化圏の人々のDNAが急速に広まって(先住民の絶滅を伴う武力制圧)現在に至るって話