芸能に従事する人が多かった日本の視覚障がい者

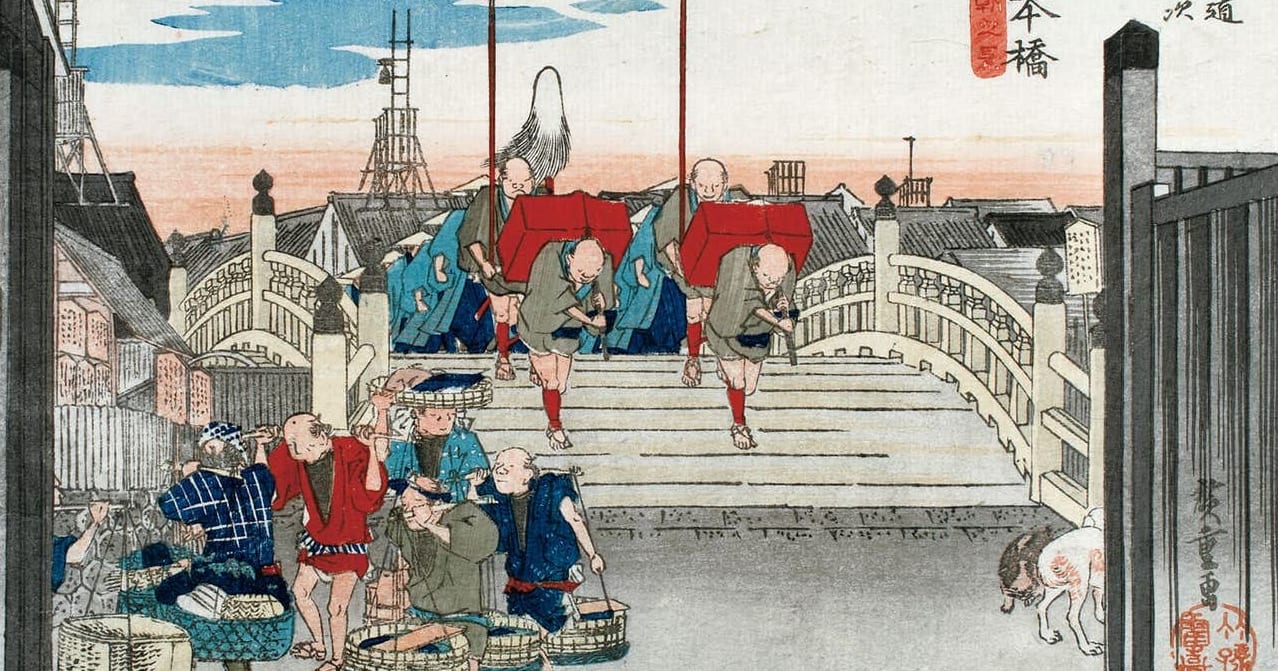

江戸幕府は、士・農・工・商という四民に加え、穢多・非人などの賤民、そして僧尼や神官と並ぶ特殊な身分を設定し、民衆を職業や役割により厳格に区分・統制していたことは知られています。

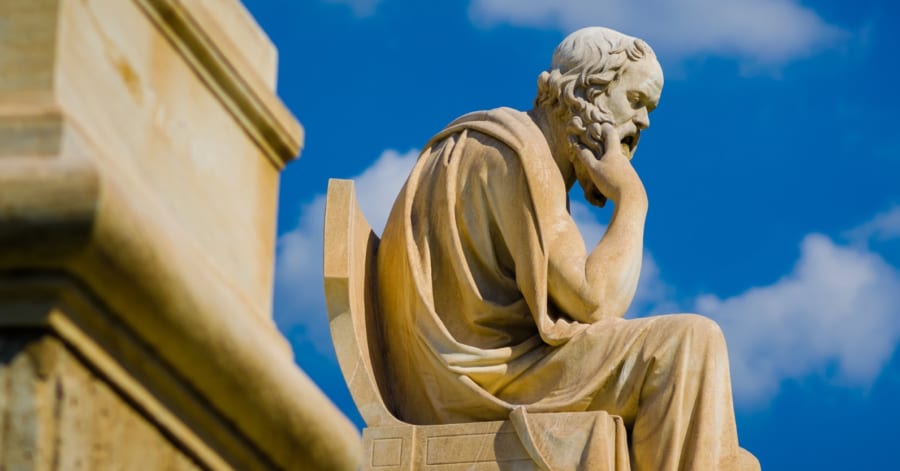

その中で、視覚障がい者は百姓などといった従来の身分から抜け出し、寺社奉行の管轄下で特別な法的扱いを受ける存在であったのです。視覚障がい者たちは当道座(とうどうざ)という自治的互助組織に所属していました。

視覚障がい者たちは琵琶や三味線の演奏や鍼灸を行い、それで生計を立てていたのです。

なお当道座に所属することができるのは男性の視覚障がい者だけであり、女性の視覚障がい者は瞽女座(ごぜざ)という自治的互助組織に所属して芸能活動を行っていました。

このように江戸時代の視覚障がい者は芸能に従事している人が多かったですが、その理由としては古くからの伝統が挙げられます。

というのも平安時代中期には琵琶法師と呼ばれる琵琶を演奏して生計を立てる盲目の僧侶の芸人が生まれており、それ以降芸能は視覚障がい者の主な生計の立て方として捉えられるようになりました。

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)