ついに取り締まりの対象になった視覚障がい者の貸金業

しかしこのような時代は長く続きません。

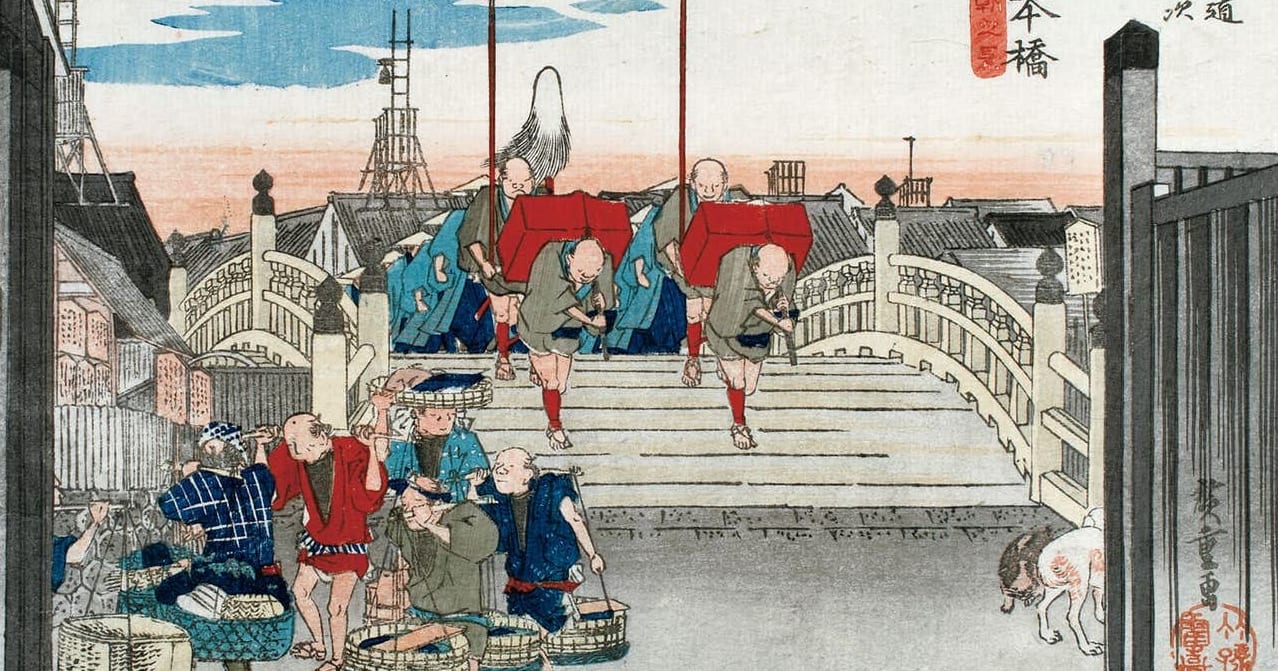

正徳二年(1712年)八月三十日、幕府は惣検校に対し官金取締令を発し、視覚障がい者による官金貸付の実態に厳しい目を向けることとなりました。

短期の貸借契約、礼金・早利といった高利貸、返済の強要や公的訴訟の濫用などを取り締まり、「座頭共詰させ、不作法成仕形」に対しては速やかな逮捕を命じる厳格な措置が示されたのです。

これは、武士に対する高利負債救済の必要性に迫られ、浪人や町人の資金が仲介業に流入していた現状への対応でもありました。

さらに、鳥山検校(とりやまけんぎょう)をはじめとする視覚障がい者の高利貸しの資産家の台頭が顕著となり、高利貸しに起因する社会問題が一層深刻化していたことも理由として挙げられます。

これにより鳥山ら暴利をむさぼっていた検校は官位をはく奪された上当道座から追放され、江戸からも物理的に追放されました。

障がい者というとどの時代も歴史の陰で静かに生きていたイメージを持つ人も多いですが、江戸時代には健常者以上に目立つ活躍をした視覚障がい者も多くいたことが窺えます。

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

「視覚障害者」で統一してくれると読みやすいです。

行政からの手紙でも「障害者」表記なので、「障がい者」とかいう謎の配慮はいらないです。