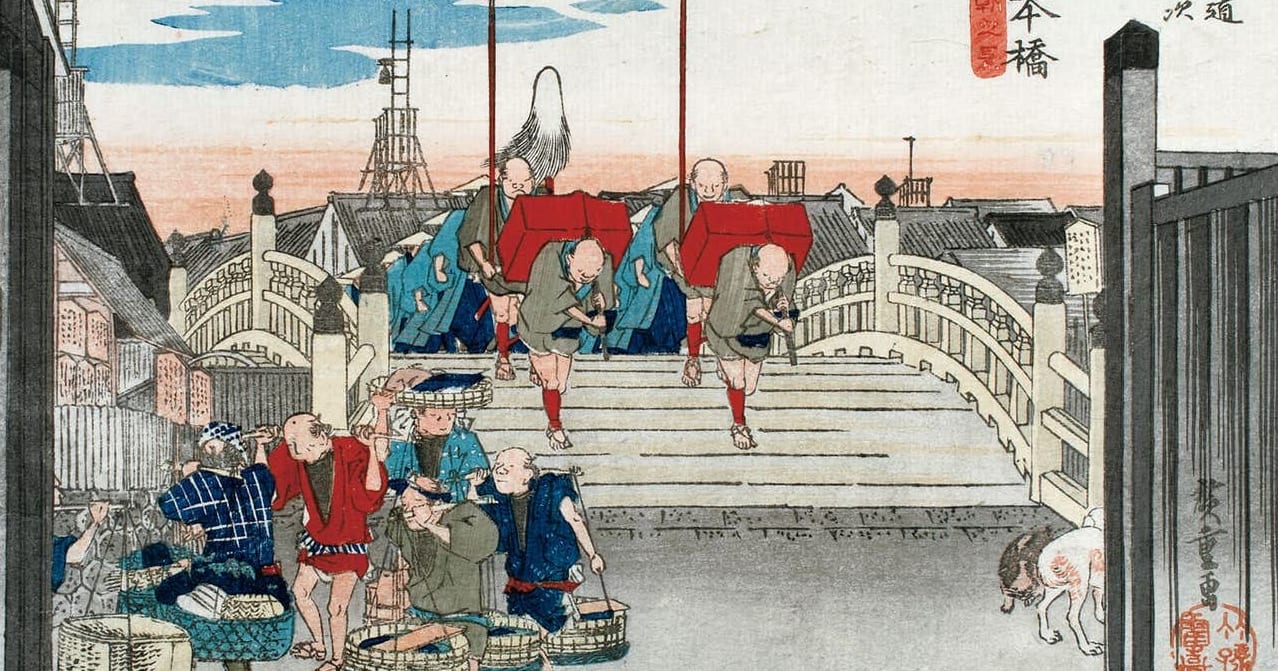

完全な実力主義であった江戸時代の視覚障がい者の世界

また幕府による保護があったこともあり、視覚障がい者の中には貸金業に従事する者も多くいました。

しかし、やがてその貸付行為は、厳格な取立てと高利貸業へとエスカレートします。

幕府は、当道座の自治を認め、死罪に相当する重犯罪に対しても座法に基づいた処断を行うなど、一見温情的な措置を講じていました。

これにより、時には武士や町人との金銭トラブルを引き起こす事態も発生したのです。

たとえばある旗本があまりの金利の高さに借金を返済することができなくなり、突如として江戸から失踪するという事件が起こったりしています。

このような貸金業に対する保護があったのは、社会的弱者になりやすい視覚障がい者たちに対する救済措置という面もありますが、高位の官職を得るための資金を蓄えやすくするという面もありました。

というのも当時の当道座の中には検校(けんぎょう)を最高位とする厳然たるヒエラルキーがあり、視覚障がい者たちは73もの位階に分かれていました。

そのため視覚障がい者たちは少しでも上の位階に就くために日々精進していたのです。

もちろん先述した音楽や鍼灸に励むことによって出世を目指す人も多くいましたが、当然視覚障がい者の全員がこれらの才能に恵まれているわけではなく、それゆえ貸金業で手っ取り早く資金を調達して出世を目指す人も決して少なくなかったのです。

なお視覚障害は遺伝とはほとんど関係ないということもあって、これらの出世レースに世襲の要素が絡むことはほとんどなく、それゆえ検校は全員叩き上げでした。

加えて幕府は株仲間を通じた通貨統一や、直轄の鉱山・鋳造権を背景に、全国的な経済統制を進める中で、座頭の金銭取引にも手厚い保護を与えたのです。

こうした施策は、徳川体制の確固たる封建秩序と中央集権的な統制の一環として、各身分の相互扶助や官職昇進の仕組みと深く連動していました。

結果として、検校の金貸業は単なる金銭取引を超え、江戸時代の政治・経済構造を象徴する重要な制度として、その存在感を強く残すこととなったのです。

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)