「発がん性あり」ってどういう意味?

まず大前提として、発がん性の評価は「単純な白黒判定」ではありません。

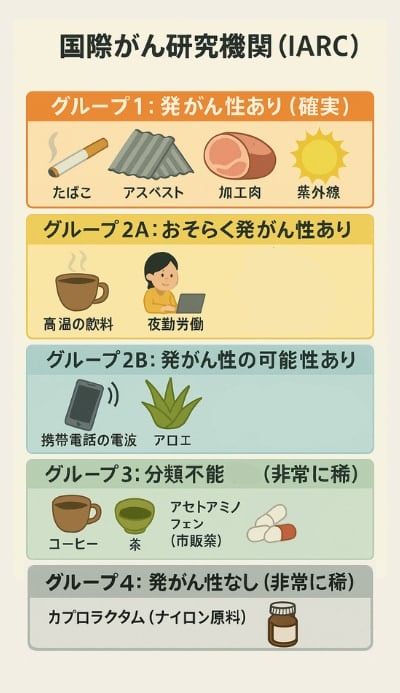

世界保健機関(WHO)の下部組織である「国際がん研究機関(IARC)」は、様々な物質や行動を発がん性リスクの強さではなく、“証拠の確実性”に応じて分類しています。

分類は以下のようになっています。

ここで重要なのは、「グループ1に入っている=即リスクが高い」という意味ではないということ。

たとえば「加工肉」と「アスベスト」は同じグループ1ですが、同じ危険度というわけではありません。

IARCの分類は、リスクの“強さ”ではなく、“信頼度(エビデンスの確かさ)”を示すものなのです。

一見不思議な分類方法に思えますが、このような分類をする理由は「発がんリスクの強さ(どのくらい危ないか)」を正確に評価することは、極めて難しいからです。

がんは数日や数週間で発症する病気ではなく、発症までに何十年という時間がかかる場合がほとんどです。

そのため、ある物質や行動がどの程度がんを引き起こすかを評価するには、長期にわたる大規模な追跡調査が必要になります。 しかし実際の人間の生活には、食事・運動・ストレス・遺伝・環境など無数の要因が絡んでいるため、特定の影響だけを切り分けて測定することは非常に困難です。

たとえば、たばこを一生吸い続けてもがんにならない人も存在します。 この事実を見て「タバコは発がん性がない」と主張する人もいますが、それは統計的な視点を欠いた誤解です。

科学的な評価では、「Aという行動や物質によりがんのリスクが有意に上昇するという因果関係の証拠が、どれだけ確実に存在するか」を重視します。 つまり、個々のケースに左右されず、広範な人々を観察した際に再現性と一貫性を持って発がんとの関連が示されるかどうかが評価されるのです。

このため、「明確な証拠はあるけれど、どの程度の量や条件で危ないかは別問題」というケースがたくさんあります。

また、分類は固定ではなく、新たな研究結果により移動することもあるという点にも注目です。

たとえば、かつてグループ2B(発がん性の可能性あり)に分類されていたコーヒーは、その後の疫学的データや実験研究の蓄積により、明確な発がんリスクとの関連性が証明されなかったため、グループ3(証拠不十分)に見直されました。

逆に、明確に「発がん性なし(グループ4)」と断定された物質は、現在のところカプロラクタムただ一つです。

カプロラクタムは、衣料品やカーペットなどに使われるナイロン製品の原料となる工業用化学物質であり、広く使用されているにもかかわらず、動物実験・疫学調査ともに発がん性を示す証拠が極めて乏しいことから、IARCが唯一「発がん性なし」と明言した物質となっています。

それだけ「発がん性がまったくない」と判断されるには、強力かつ否定的なエビデンスが必要であることがわかります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)