AI操作の体外受精で命を生み出す

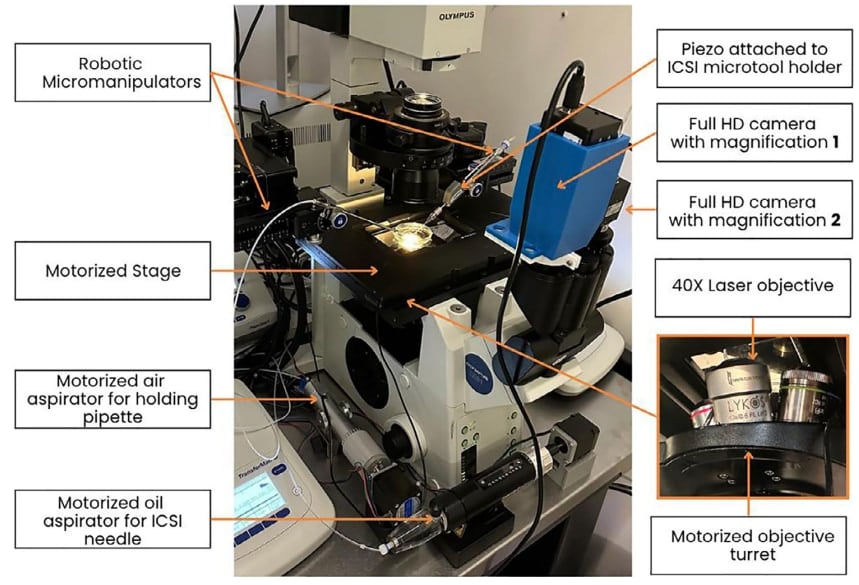

今回の研究では、熟練のテクニックを必要としてきた顕微授精の工程を、できる限り機械に任せられるようにするため、「自動化ワークステーション」という特別な装置が開発・利用されました。

従来なら熟練の胚培養士が手動で行う“極小レベル”の動作(例えば針を数ミクロン単位で動かして卵子に注入する、精子のしっぽをピタリと狙って動きを止める、顕微鏡のピントを合わせ続けるなど)を、全体で23ものステップに分けてプログラム化し、人工知能やロボット機構が自動で進めていくのです。

さらにこのワークステーションのすごい点は、操作を担当する人が実際の実験室(今回の場合はメキシコの施設)にいなくてもいいところにあります。

約3700キロ離れた場所から、インターネット越しに「針を〇ミリ右へ動かす」「卵子をゆっくり固定する」「精子の動きをレーザーで止める」といったデジタル指令をリアルタイムで送り、その通りにロボットが顕微鏡の下でミクロ単位の作業をこなしていきました。

これはいわば、遠方から高精度のリモート操作ができる“医療版ドローン”のようなイメージといえるでしょう。

実際の実験では、40歳の女性が治療に使う予定だったドナー卵子8個のうち5個を「遠隔・自動顕微授精」で受精させ、残り3個は従来の「手動顕微授精」(人間の胚培養士による従来技法)とし、結果を比較しました。

遠隔・自動顕微授精の受精率は80%(5個のうち4個が正常に受精)、手動顕微授精では100%(3個中3個)でしたが、少ないサンプル数であることを考慮するといずれも高い成功率といえます。

しかも、遠隔・自動顕微授精と手動顕微授精の両方で作られた受精卵は、いずれも2つずつ問題なく胚盤胞(着床可能な段階の胚)にまで育ちました。

ここで特筆すべきは、そのうち遠隔・自動顕微授精で作られた胚の一つをいったん凍結し、後日解凍して子宮に戻したところ、結果的に健康な男児が誕生したという点です。

いわば「機械主体で受精した初めての赤ちゃん」がこの世に生まれたというわけで、世界中の生殖医療界に強烈なインパクトを与えています。

ただし、今回のシステムでは23のステップ中、ほぼ半数(約50%)は完全に人工知能に任せられたものの、残りのステップや不測の事態には遠隔のオペレーターが補助的に指令を出していました。

すべてを完璧に自動化できたわけではない点は今後の課題ですが、それでもおよそ半分は人間がタッチせずに自動で進むというのは極めて大きな進歩といえます。

また、時間面の比較も興味深いところです。

従来の手動顕微授精では、熟練の胚培養士が一つの卵子に精子を注入し終えるまで平均1分ほどしかかからないのに対し、遠隔・自動顕微授精では同じ作業に約10分かかりました。

現状では手動のほうが圧倒的に速いわけですが、これはあくまで機械が試作段階であり、人工知能の学習データや操作インターフェースの改良によって大幅に短縮できる余地があると研究者たちは考えています。

自動運転や産業用ロボットが急速に発展してきたように、顕微授精でも「手動より速く正確」という世界が訪れる可能性があるのです。

一方、人間の直感や経験に支えられた「職人技」が不要になるわけではありません。

今回の実験でも、初期セッティング(卵子や精子を培養皿に配置するなど)は現場のスタッフが実施しましたし、想定外のトラブルが起きたときには人の判断で修正を加える場面もありました。

しかし、研究者たちは将来的にこれらの部分も含めて自動化できるかもしれないと期待しています。

仮に全面的な自動化が難しくとも、多くの国や地域で専門家を招へいできずにいる医療現場が、このリモート技術を活用することで格段に高レベルの治療を提供できるようになるかもしれません。

今後、改良と検証が進めば、世界中のどこにいてもインターネット回線さえ確保できれば、熟練者の目と手に近い精度で顕微授精を行い、さらに“いつでも同じ品質”の受精プロセスを実現できる未来が開けるでしょう。

まさに人工知能とロボット技術による生殖医療の新時代を予感させる、大きな一歩といえます。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)