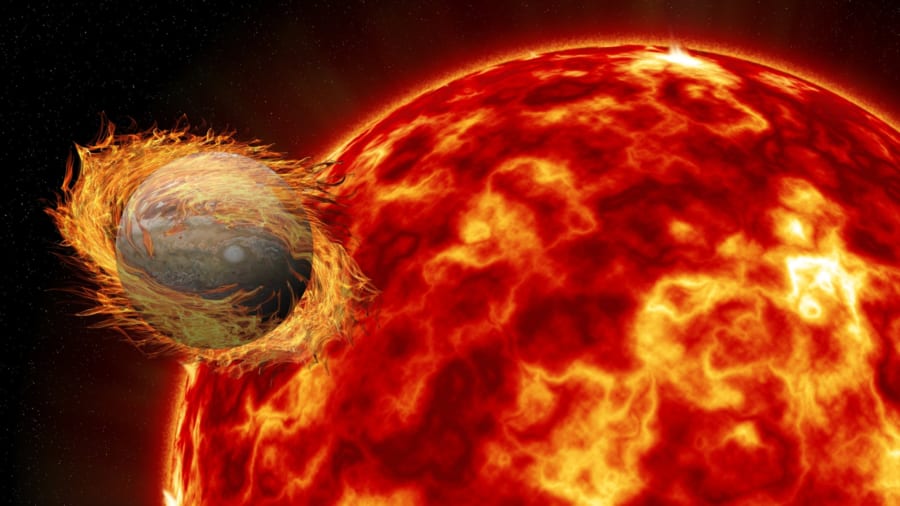

若き恒星に呑まれる惑星:急すぎる“自殺”の真相

研究チームが特に力を入れたのは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による赤外線スペクトル観測です。

実はこのスペクトルを詳しく調べると、天体の正体や周囲のガス・塵がどんな状態にあるのかが一度に見えてくるのです。

まるで星の“指紋”を読み解くような作業と言ってもいいでしょう。

しかもJWSTは従来の望遠鏡と比べてはるかに高感度なので、微弱な信号もしっかり拾ってくれます。

この性能を活用し、研究者たちはZTF SLRN-2020が爆発のピークを迎えてから約2年後、ある程度落ち着いたように見える時期に狙いをつけ、NIRSpecやMIRIという赤外線分光装置で新たなデータを得ました。

これは「もし巨大ガス惑星が本当に呑み込まれたなら、その一部が赤外線スペクトルに痕跡を残しているはず」という仮説を検証するための作業です。

実際、解析の結果で注目されたのが、波長約4.7μm付近に見られた強い一酸化炭素(CO)のシグナルでした。

CO自体は星や惑星の大気にも広く存在する分子ですが、ここまで特徴的な形で観測されるのは、近傍でガスが加熱されている状況をうかがわせます。

加えて、ホスフィン(PH3)の可能性を示すラインまでもが見えてきたことは、研究者にとって大きなインパクトがありました。

論文では「可能性」として言及されていますが、もし本当にPH3が含まれているなら、木星や土星のような巨大ガス惑星の深い層でしか生成されにくい分子が持ち出されたのではないかと推測できるのです。

また塵(ちり)にも大きな変化が見られました。

従来の観測で示唆されていた、星から離れたところにある冷たい塵に加え、今回はより内側で温度が高い塵がわずかに検出されたのです。

つまり惑星が飲み込まれたときに噴き出した物質の一部が、恒星へ完全に落下しきらずに内側に留まり、熱を帯びたまま存在する可能性があります。

さらに、この塵の分布と星本体の明るさを総合的に検討した結果、「中心の恒星はまだ赤色巨星になる前の段階(主系列星)らしい」という重要な結論に至りました。

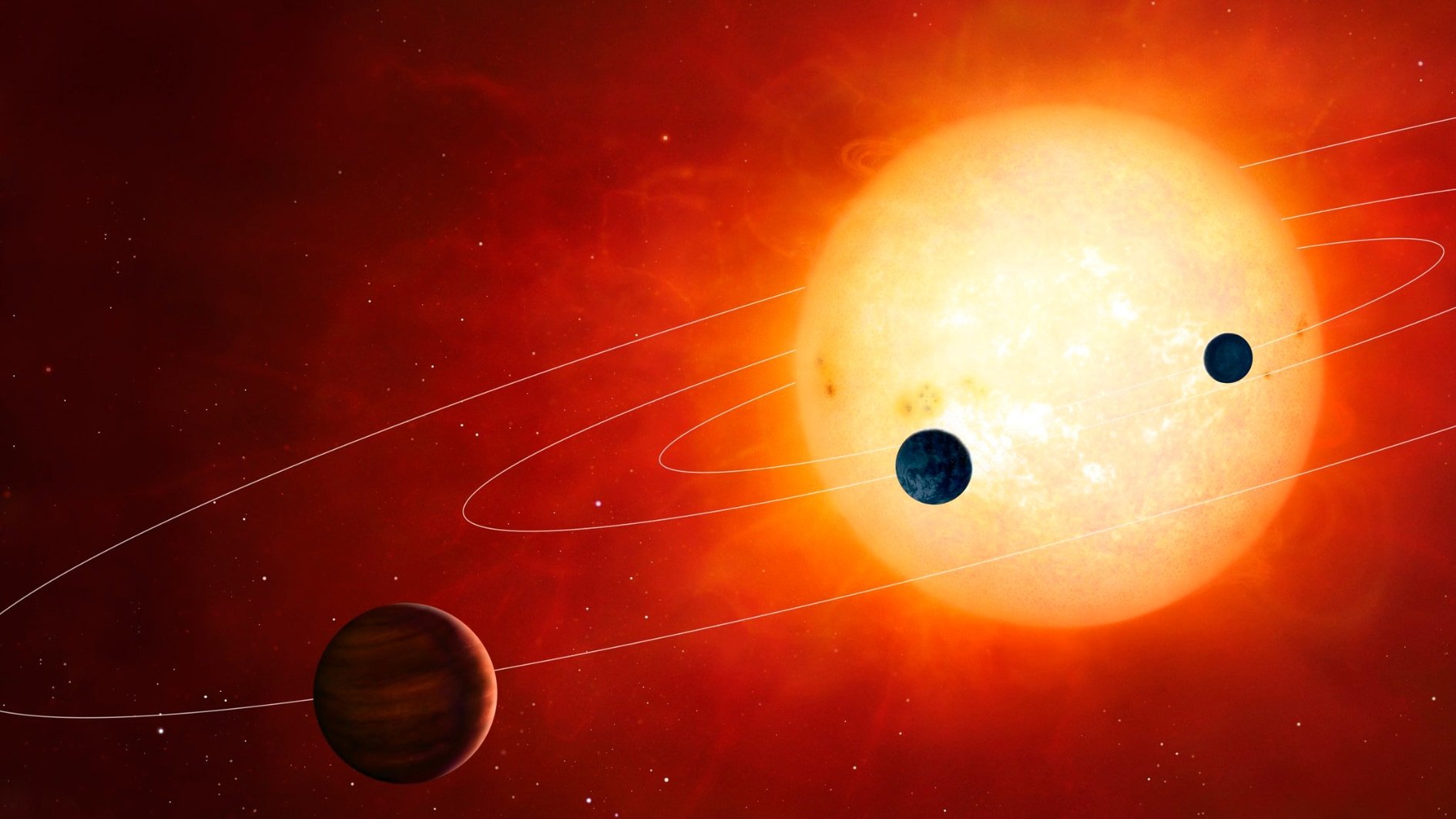

要するに、よくある「高齢の恒星が膨張して惑星を丸呑み」というシナリオでは説明できず、若い恒星に惑星のほうが先に落ち込んでしまう“自殺”のような展開があったと考えられるのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)