なぜ「膨張速度のズレ」は問題なのか?

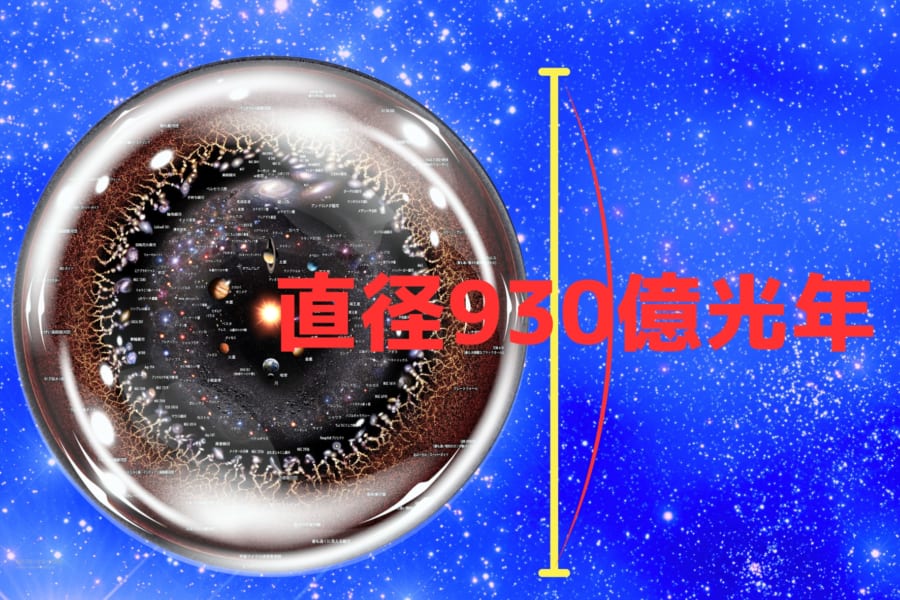

宇宙がどれほどの速度で膨張しているかを示すのが「ハッブル定数(Hubble constant, H₀)」です。

この値は「1メガパーセク(Mpc:およそ326万光年)離れた天体が、毎秒何キロメートルの速さで遠ざかっているか」を示すもので、単位は km/s/Mpc です。

たとえば H₀ = 70 km/s/Mpc であれば、326万光年離れた銀河は毎秒70kmの速さで私たちから遠ざかっていることになります。

このハッブル定数の値を求める方法には主に2つあります。

1つはは、ビッグバンから約38万年後に放たれた「宇宙マイクロ波背景放射(CMB)」のパターンを詳しく解析し、そこに刻まれた宇宙の初期条件をもとに、理論モデル(ΛCDM)を用いてハッブル定数を“計算で導き出す”方法です。

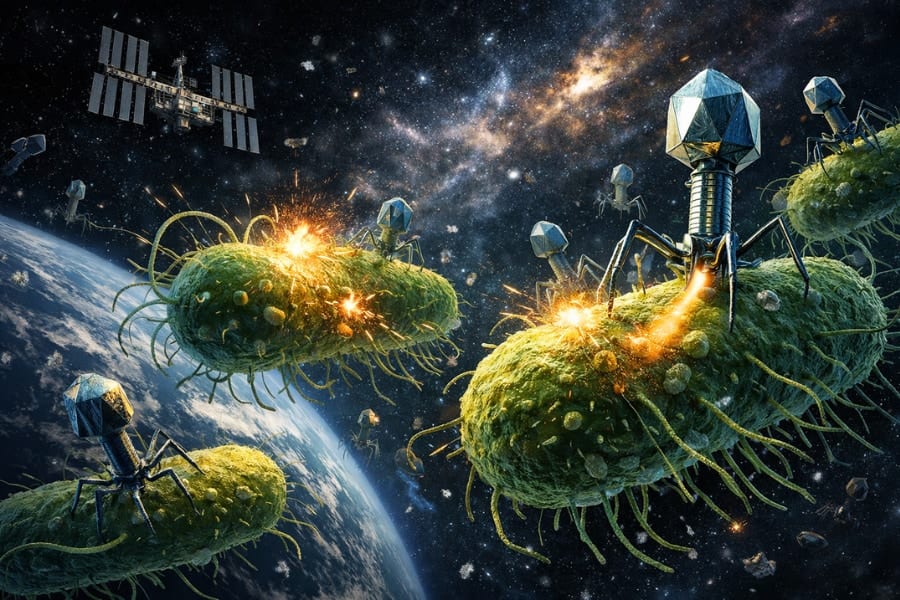

CMBの観測には人工衛星(たとえばESAのプランク衛星など)が用いられ、非常に高い精度で測定が行われます。

もう1つは、現在の宇宙における「Ia型超新星」という宇宙のどこで起きても明るさが同じという爆発現象を観測し、それらがどれだけ赤方偏移しているか、つまりどのくらいの速度で遠ざかっているかを測定する方法です。

その超新星がどれくらい離れているかは、「セファイド変光星」などを使って“距離のはしご”をかけて正確に求めていきます(この手法を「宇宙の距離はしご」と呼びます)。これにより、現在の宇宙の膨張速度が直接的に得られるのです。

この2つの方法は、片や初期宇宙の理論に基づく“過去”からの推測、もう一方は“現在”の宇宙の観測に基づく直接的な測定という違いがあります。

- 初期宇宙に基づく間接測定(CMB由来):約67 km/s/Mpc

- 近傍銀河に基づく直接測定(超新星観測):約73 km/s/Mpc

この差異は、単なる誤差では説明できないほど明確で、天文学の中でも大量のデータを用いた慎重な分析から導かれたものです。

異なる観測手法で得られるこれらの値の“ばらつき”は、統計的にも有意であり、「5シグマ(標準偏差)」と呼ばれるレベル、つまり偶然にこうした差が出る確率は極めて低いとされています。ここでの「シグマ」とは、たくさんの観測結果の中で、どれだけ値にばらつきがあるかを示す目安です。

このハッブル定数のズレは、初期宇宙(CMB)と現在の宇宙(超新星)の膨張率が異なっているという「時間的な違い」を意味するだけでなく、宇宙の“遠く”(辺境)と“近く”(近傍)で観測される膨張の様子が異なるという、「空間的な広がり」におけるズレも示唆しています。

なぜなら、私たちが宇宙を観測するときは、光の速度に限界があるため、遠くを見るほど昔の宇宙の姿を見ていることになるからです。つまり、「遠い=過去」「近い=現在」という観測の性質上、空間的な広がりはそのまま時間的な深さと重なっているのです。

この“観測のズレ”を「ハッブル・テンション(Hubble tension)」と呼びます。直訳では「ハッブル定数の緊張」となってしまいますが、実際には「異なる観測により得られた膨張速度の不一致」を意味する専門用語です。

この問題に対して、これまでにも多くの仮説が提案されてきました。

たとえば、ダークエネルギーの性質を変更する理論、新しい未知の粒子(ダークフォトン)を仮定するモデルなどがありますが、いずれも現行の標準宇宙モデル(ΛCDM)との整合性に課題があり、決定的な解決には至っていません。

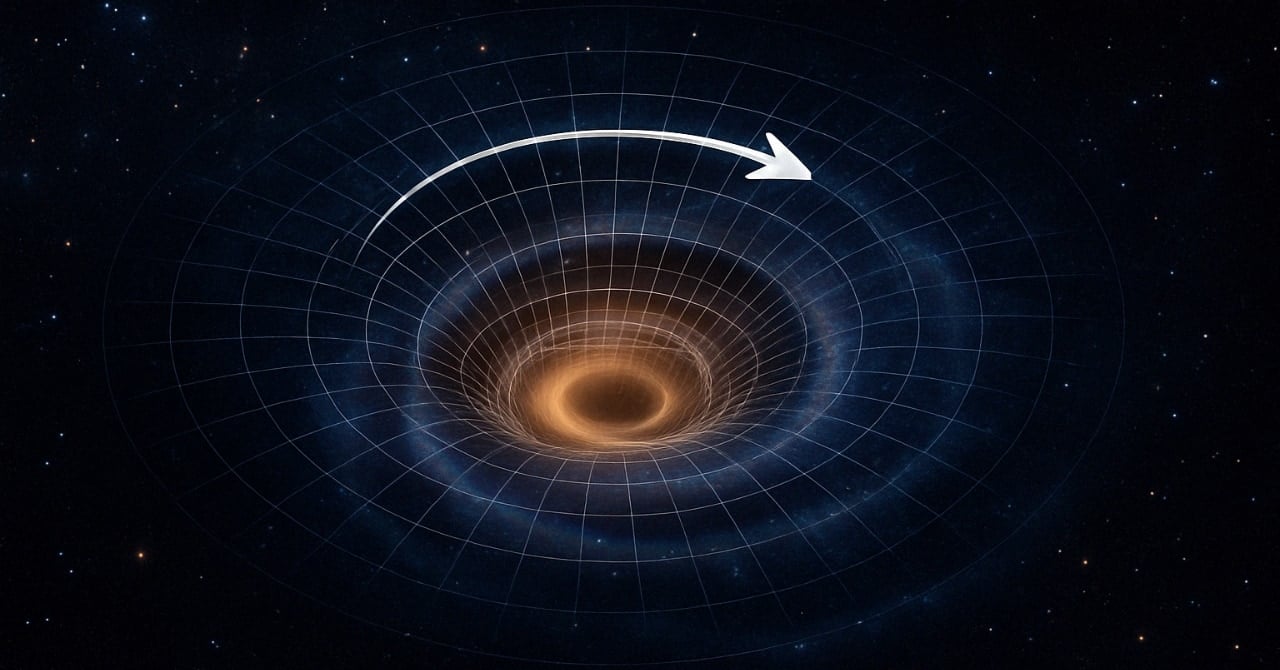

この問題に対して、今回の研究者の1人ハワイ大学のサプディ氏は、「星も銀河も、ブラックホールもすべて回っているなら、宇宙全体も回っているのではないか?」と考えたのだと言います。

ハッブル定数のズレという問題に対して宇宙そのものにわずかな「回転」を導入することで整合を図るというのは、これまでにない視点からのアプローチです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)