進化はどれほど早く起こるのか?

きっかけは、研究チームが「ありえない」と思われる現象に出会ったことでした。

米国東海岸の都市部を流れるいくつかの川は、長年に渡る工場排水や都市開発によってPCB(ポリ塩化ビフェニル)やPAHs(多環芳香族炭化水素)などの有害物質の深刻な汚染にさらされていました。

そのため、多くの野生生物が姿を消しましたが、そんな中で奇妙に生き残っている魚たちがいたのです。

それがキリフィッシュでした。体長わずか数センチのこの魚が、普通なら死んでしまうような汚染水域で繁殖し、元気に泳いでいたのです。

「なぜ彼らだけが生き延びられるのか?」

この事実に研究チームは驚き、詳細な調査に乗り出します。

そこでチームは、米国東海岸にある4つの重度に汚染された川と、その近隣にある比較的きれいな川に生息するキリフィッシュの集団から計384匹を採取し、全ゲノム配列を解読しました。

すると解析の結果、これらの耐性魚では、AHR(アリール炭化水素受容体)と呼ばれる有害物質センサー遺伝子群と、解毒酵素の産生を誘導するCYP1Aのコピー数が増加するという、複数の変異が組み合わさって“毒に鈍感な体質”が形成されているとわかったのです。

これがどういうことなのか分かりやすく説明するなら、キリフィッシュの体の中には、毒に反応して働く「センサー」と「お掃除部隊」のような仕組みがあると考えてもらうと良いでしょう。

毒物センサーの名前はAHR(アーエイチアール)といい、体の中に有害な化学物質が入ってきたときに、それを見つけて警告を出す役目を持ちます。そしてその合図を受けて、CYP1A(シップワンエー)というタンパク質が出動し、毒を分解してくれます。

いわばこの2つは、毒を感知する「警報装置」と、それを処理する「解毒係」といったところです。

ふつうの魚にとっては、この仕組みはとても役に立ちます。ところが、キリフィッシュが暮らしていた川のように、毒がいつも大量にある環境では、逆にこのセンサーが「働きすぎてしまう」ことが問題になります。

AHRが毒に強く反応しすぎると、CYP1Aが必要以上に働いてしまい、その結果として体にダメージを与えることがあるのです。まるで火災報知器がちょっとした煙にも毎日何十回も鳴り続け、そのたびに消火作業をしていたら、かえって部屋がめちゃくちゃになってしまうようなものです。

そこで、キリフィッシュの中には、AHRというセンサーの一部をあえて“弱めた”体質の個体が現れました。すると、その魚たちは警報をむやみに鳴らさず、必要なときだけ解毒の仕組みをうまく使うことができました。その結果、ほかの魚よりも毒の中で生き残ることができたのです。

つまり、毒を早く見つけて対処することが必ずしも正解ではなく、毒に「慣れている」かのように、うまく付き合える体の仕組みが選ばれたということです。

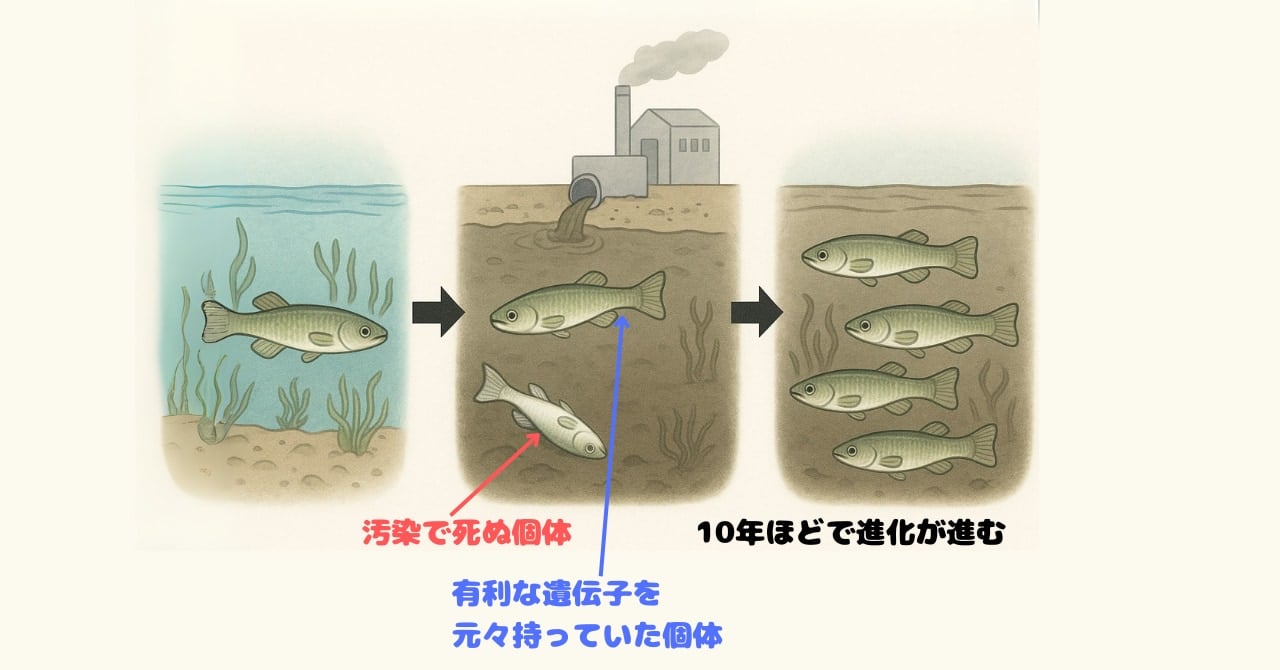

重要なのは、これらの変異が新たに生まれた突然変異ではなく、もともと集団内に潜んでいた「既存の遺伝的変異(standing genetic variation)」だったという点です。

つまり、進化の起点となったのが突然変異ではなく「環境が変わったとき、すでに持っていた引き出しの中から適した遺伝子が選ばれる」という現象だったのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)