チャーハン vs. チャーハン:脳波が示した明暗

実験ではまず 5 種類の市販冷凍チャーハンを用意し九州大学の学生に「おいしさ」を採点してもらいました。

その結果、平均得点が最も高かった製品(7.6 点/10)が“美味しいチャーハン”、最も低かった製品(6.3 点/10)が“普通のチャーハン”として本実験に採用されました。

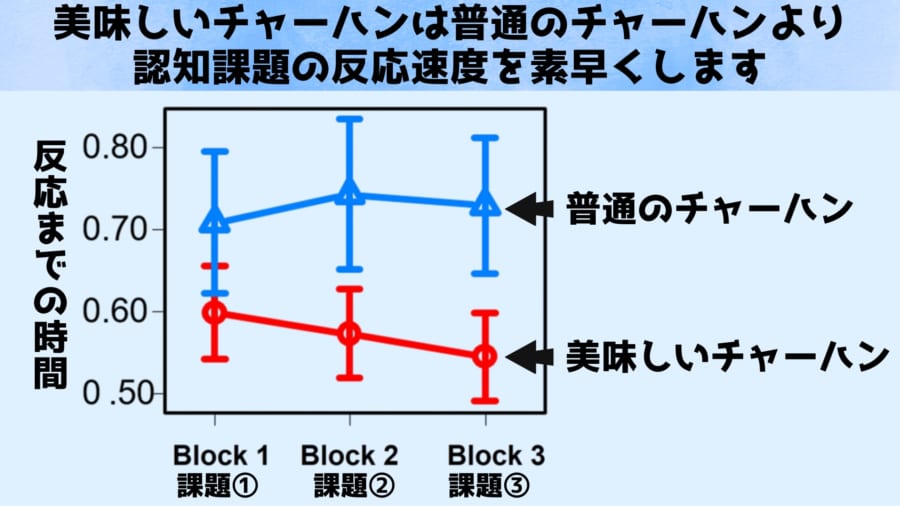

次にボランティアの参加者に2種類の冷凍チャーハンを食べてもらい、その後にストループ課題と呼ばれる認知テストに取り組んでもらいました。

ストループ課題とは、たとえば文字で書かれた色名と実際の文字の色が食い違うような情報を同時に提示し、脳に「認知の混乱」を引き起こす古典的なテストです。

参加者は食事の前後で脳波計(EEG)を装着しており、研究チームは食後の課題中の脳波変化を詳細に記録しました。

最初の比較実験では、参加者を2グループに分け、一方には「とても美味しいチャーハン」を、もう一方には「普通のチャーハン」を食べてもらいました。

これらは事前の評価で美味しさに差がある炒飯サンプルです。

その結果、「美味しいチャーハン」を食べたグループは認知課題に要した時間が短く、前頭部のα波の振れ幅が全体的に低下していることが確認されました。

脳波のα波は脳の覚醒度を示す指標で、値が小さいほど脳が覚醒し集中している状態を意味します。

加えて、左右の前頭部のα波を比べると、左側のα波が右側よりも顕著に低いパターンが現れていました。

このような左右差は、心理学では「接近動機づけ」と呼ばれるやる気や前向きな行動意欲が高まった状態で現れるもので、美味しい食事が被験者のやる気スイッチを入れた可能性が示唆されます。

一方、あまり美味しくない「普通のチャーハン」を食べたグループでは、α波の低下が見られなかったばかりか、代わりにθ波という脳波が増える傾向が確認されました。

θ波は脳の認知的負荷や疲労と関係する波で、課題に手こずったり注意力が散漫なときに現れやすいとされています。

つまり美味しさを感じなかった場合、脳は十分に覚醒せず、むしろ負担やストレスを感じて集中力が下がっていた可能性があります。

さらに別の日には、新しい参加者を対象に「とても美味しいチャーハン」と「やや美味しいチャーハン」の二種類を食べ比べてもらう実験も行われました。

各被験者が感じた美味しさの主観評価と脳波データとの相関を解析したところ、「美味しい」と感じた度合いが高いほど、脳のα波が低下し集中・覚醒状態が強まる傾向が統計的に示されたのです。

言い換えれば、食事のおいしさが増すほど脳がシャキッと冴えわたり、作業効率も向上するという相関関係が確認されました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)