なぜ“美味しさ”は脳科学のフロンティアなのか

食事の「おいしさ」は私たちに満足感や幸福感をもたらしますが、その心理的快感が脳の働きや認知行動にどんな影響を与えるのか、実はよく分かっていませんでした。

特に、味わいの「美味しさ」を脳波など客観的な指標で評価することは技術的に難しく、十分な研究が行われてこなかったのです。

これまで美味しさの研究では、料理の見た目を評価したり食品の写真・広告を見せて脳の反応を調べたりするなど、実際に食べない間接的な手法が主流でした。

しかし主観的な評価には限界があり、実際に口にしたときの脳の働きを直接測るのは技術的困難もあって進んでいなかったのです。

これは、食事中に咀嚼などで生じる筋肉の電気信号が脳波にノイズを与え、信号が不安定になってしまうためです。

そのため過去にも美味しさを脳波で直接測ろうとした試みは限られており、十分な知見が得られていませんでした。

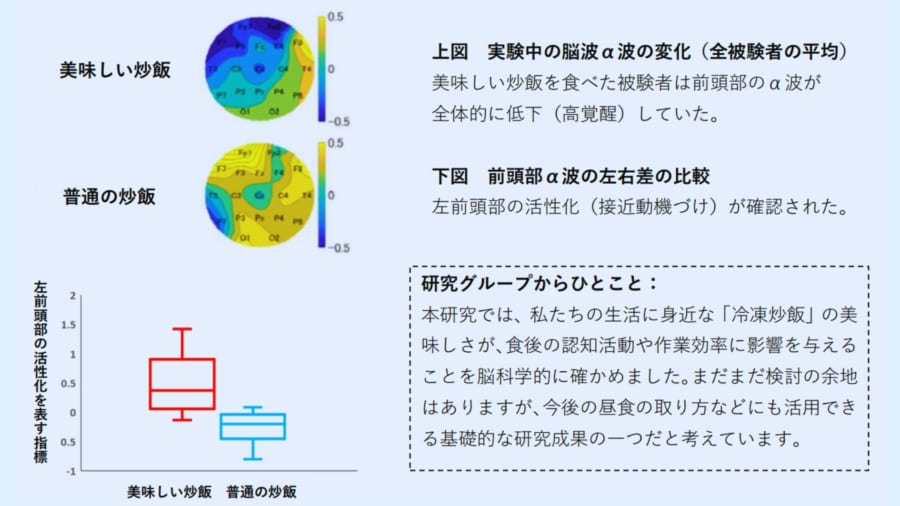

そこで九州大学の岡本剛准教授や大学院生の李虹佳さんら研究グループ(食品メーカーのニチレイフーズと共同)は、身近な冷凍チャーハンを使った実験によってこの謎に挑みました。

美味しい食事が食後の脳の認知機能や集中力にどう影響するのかを、脳波計測を用いた生理・心理学的手法で確かめることが狙いです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)