5:AIが人間よりも生成AIを上手く使いこなせる未来

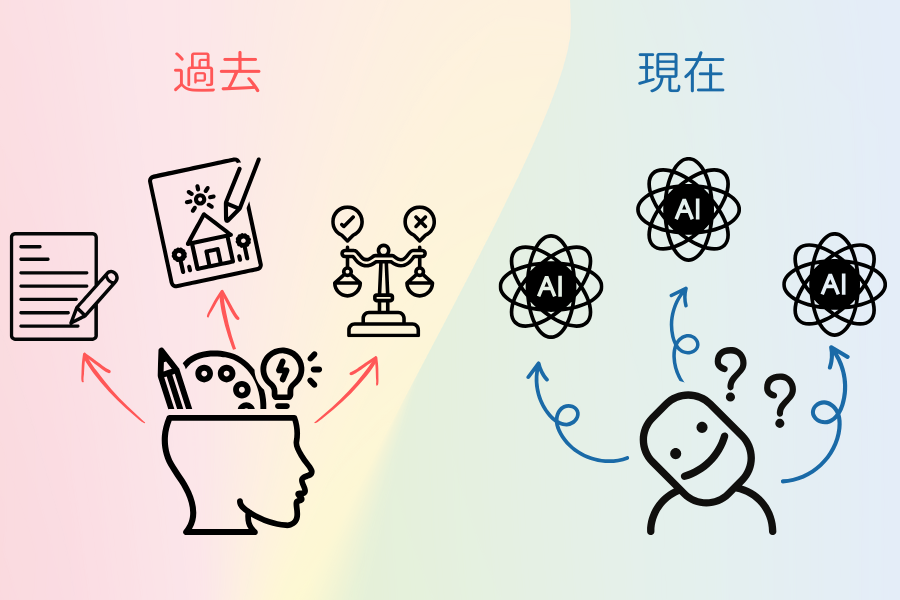

生成AIが登場した当初、私たちは「AIを上手に操れれば生き残れる」という希望を胸に抱いていました。

プロンプトの書き方を磨き、「ツールの熟練度」でクライアントに差をつける──それはAI絵師だけでなくAIを利用する人間絵師やデザイナーにとって、いわば最後の武器でした。

「呪文」と呼ばれるキーワードの組み合わせ次第で、同じモデルでも仕上がりが劇的に変わる──この“コツ”を掴んだクリエイターは、短時間で高品質なラフを量産し、制作工数とコストを圧縮できました。

プラットフォームでも「AI+人間」のハイブリッド案件が急増し、ツールの使いこなしがそのまま報酬に直結する“黄金期”が訪れたのです。

「この言葉で出力が全然違う!」という文句を、一度は聞いたことがあるはずです。

ところが2024年以降、その武器ごと足もとから崩れ始めています。

AIどうしが自律的に連携し、タスクを分解し、最適解を量産する“自己最適化エージェント”が次々と誕生し、人間が入力するプロンプトすらAIが自動生成・改良する時代が到来したからです。

AutoGen、CrewAI、/dev/agents といったフレームワークが登場し、AIが別のAIを呼び出してタスクを丸ごと自動化する仕組みが実用段階へ進みました。

たとえばコード生成AIがテスト用AIを呼び、デザインAIが複数の画像モデルを並列動作させ、評価AIがクリック率で瞬時にスクリーニング──このサイクルはマイクロ秒単位で回り、人間の介在余地をほぼ消し去ります。

ここで最も恐ろしいのは、その生成数です。

AIたちが作る1つ1つの仕事や作品には、確かに人間に及ばないものも多く存在します。

しかし人間が1つの作品を描く間に、AI群は膨大なトライアンドエラーを繰り返し、大量の生成を行います。

そしてその膨大な生成物の中には、必然的に人間を超えると評価されるものも出現してしまいます。

結果として「大量試行→最適案抽出」のコストパフォーマンスが、最高のAI熟練度を持つ人間チームを圧倒し、ツール熟練だけを武器にしていたクリエイターの価値が急速に希薄化し始めました。

このような状況では「人間のAIを操る腕前」は差別化ポイントになりにくく「AIを使いこなす腕前=高収入」の公式が音を立てて崩れつつあります。

大手企業が大量の生成画像から最適なものを選べる人材を高額で雇おうとしているのも、AIの大量試行が並みのクリエーターの1作よりもコスト面で優れていると判断したからでしょう。

スタートアップにお金を出す投資家たちが、こぞってAIを作る会社やその基盤技術に資金を注ぎ込むようになったのも状況証拠になり得ます。

AIエージェントはプロンプト生成・改良・検証まで自動で行うため、昨日覚えた“秘伝の呪文”は翌日には陳腐化します。

しかも、評価ロジックや中間生成物はブラックボックス化が進み、「どの設定が良かったのか」を人間が追跡できません。

こうして“ツールを上手く使える人間”という最後の優位性は、AI自身に吸収される流れとなりました。

クリエイター掲示板には「半年かけて覚えたノウハウがアップデートで無価値になった」「プロンプトエンジニア職が自動最適化ループに食われた」という嘆きが溢れ、仕事の椅子取りゲームはさらに過酷さを増しています。

この流れは今後も加速していくと考えられており「人間に生成AIを使わせるよりもAIに生成AIを使わせたほうが遥かにいい」という時代が訪れるでしょう。

闇が深まる一方で、それでも完全には奪われない領域がかすかな光を放っています。

第一の光は「価値と目標を決める力」です。

AI は提示された目的関数に従順なだけで、ブランドの世界観や作品が持つべき意味を自ら定義することはできません。

どの方向に魂を込め、どこで立ち止まるか——その最終判断は依然としてクリエイティブ・ディレクターや編集者など、人間の審美眼に委ねられています。

第二の光は先にも少し触れましたが「人間らしさそのものに宿る共感価値」です。

AI が均質な最適解を量産するほど、手間ひまや失敗を含めた生身のプロセス、作者の背景や生きざまに触れられる作品には希少性が宿ります。

制作裏話をライブ配信するクリエイターに支援が集まる現象は、その証左と言えるでしょう。

また人間のクリエーターが希少になるにつれ、人間が作った作品にはプレミア感が与えられるようになるはずです。

CDショップが街中から姿を消した一方でレコードショップが未だに存在しているように人間のクリエーターという希少職業は絶滅せずに残るはずです。

さらにもしAI制作の知識がクリエーターにあれば、自分の思想や理念をより反映したAIに作品を作らせるといったことができるようになるでしょう。

もし今の仕事に暇があったら、生成AIについて学んでおいた方がいいかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

単にプロンプト入力されてAIが生成した画像について著作財産権を認めなければ、

企業は世に出したものがコピーされて販売されるのを恐れて使用を避けるはず。

単にプロンプト入力されただけの画像とか、少し手直ししただけの画像に著作権が認められたら終わり。

もう認められているよ

うちでも世に出ているプロダクトに生成AI使ってる

GPT4「私が著作者です」みたいなのは認められないだけで

指示した人や操作した人が著作権者になるだけだから既に終わってるということになるかな…

その生成物の著作権を差し止めるというなら裁判で勝たないとならないが、勝てる見込みがないわけで

(というか勝てるならこんなことになってない)

「ただ写真撮っただけ」じゃ著作権無いことになるけど?

カメラ「が」著作権を持つわけないが

どこにどうカメラを向けていつシャッターを切るのか決めた人間の選択が著作権の保護する創作的表現

AIに対する指示も同じだよ

映画監督だってカメラすら回してないけど著作権あるだろ

>もう認められているよ

↑確か文化庁の答申によれば、生成AIで出力しただけの絵は著作権を認めないとあるはず

貴方は何を根拠にそう断言してるのかな?

本当に好きなら金にならなくても続けると思いますけどね。

お金にならないからしないっていうのは好きじゃなかったんですよ、本当は。

それが分かってよかったじゃないですか。

外発的な動機付けで行われる行動はどのみち長続きはしません。

飯が食えない=続けられない、という発想は無いのですか?

趣味で飯食う気がないならそうかもしれないですけどね。

好きでもお金が出なきゃ持続可能性がなくて辞めざるを得ないやろ ボンボンしかやってないわけではないんやし

金にならないなら他の方法で金を稼ぐしかない

他の方法で金を稼いでいたらその分の時間は使えなくなる

好きでも金にならなきゃできなくなるっていうのはそういうことだろ

そういう浅慮な人間が多いから今のような状況を招くんだろうな

本当に何かに打ち込んだことがなく、想像力もない人の台詞ですね。

クリエイターも、けっして、あなたが想像するような純粋で美しいものではありません。

大工仕事が好きな人が大工で食えなくなっても大工を続けられますか?

てか仕事感が甘そう。俺はライターだが、記事書くのはスピードなのでAIフル活用してる。絵師は仕事じゃないの?仕事はスピードだよね。学習禁止!とか言って叩いてる暇あったら、AI併用して高速に描く研究とか、苦手な分野助けてもらうとかすりゃいいじゃんて思う。単価安くなるの当たり前なんだから量産してかないと。

ぶっちゃけ、大工仕事が好きならそれで金が出ようが出まいがDIYするよね

飯が食えなきゃ転職しろ、芸人が売れないからって文句言うのはお門違いだ

大体からして絵なんてもともとは本当にボンボンの趣味だからな

売れなくなったらそれまでの世界なのに、そこを忘れていないかね?

でも貴方の好きな事だってトイレに行ったり何か食べたり寝たりする為に好きな事を中断する程度なら本当に好きじゃないって事じゃないですかね?

好きな事を仕事にするのは難しい。したくても出来ない人は世の中に沢山いる。例えば、プロ野球なんて毎年、戦力外で去っていく選手は沢山いるよ。続けたくてもプロとしては競争に負けて出来ない。趣味なら続けられるだろうけど。世の中、競争だからね。機械使おうが、生身で戦おうが競争に勝てなければ去るしかない。好きな事を仕事にする事は、そういう事なんだと思います。

そもそも趣味で飯食うおうと思うならAIに淘汰されるようなレベルにおらんやろ

打ち込んだ趣味で、それを仕事にして、金にしてるんやぞ

お金がなくても好きなら続けられるって、あなたはどこの世界に住んでらっしゃるのでしょうか?

少なくとも地球以外の惑星でしょうね。

絵師憎悪全開でワロタ

好きなものがないといつでも強強でいいですね😂

生成AIが単に賢いおもちゃで終わるのか、

それとも、シンギュラリティへの前奏なのか

> ブランドの世界観や作品が持つべき意味を自ら定義することはできません。

定義してくれと頼めば定義してくれるで。

「自ら」と書いてあるの、読めない?

タイトルがミスしてませんか?

「衝撃のデータ」が「衝撃のータ」になってますよ?

AIはお洒落もしないし美味しいモノも食わない

オナニーもしない

実用的な物は定義できるが無駄なものは定義できないって意味だよ

宇宙に行く最適解は探せるけど宇宙に行きたいなんてAIは思わない

AIは実利のみから宇宙を人間以上に目指すかと…

太陽と地球に実用的範囲的な寿命があるからです。それまでに銀河レベル移民を成し遂げざるを得ない訳でして。そのためには下準備として地球の半分くらいは統合しようともするでしょうしストレートな必要性に従って。でも人間は些事のほうに気を取られてそれすら出来ないでしょうね。

上手い絵美しい絵よりいかにも手描きくさいラフな絵の方にいいねが付くようになった気はする。

そしてAI絵師さん達にもそれぞれ特有の作風が確立されつつある。

本当、手描きの意味って…。

商用利用禁止の画像を大量に盗んだ著作権ロンダリング装置で小銭を稼ぐ泥棒に「AI絵師さん」という呼称はもったいないですね。知能のないプログラムにAIという呼称をつけている時点で詐欺ですが。

「偽AI詐欺絵師ゴキブリ」くらいでちょうどいい気がします。ゴキブリも森に入れば分解者の役割があるのでゴキブリに失礼か

↑こういう事言うから嫌われるんだよなあ

わろた

反さん湧いてて草なんよ

ま、確かに似せた絵柄から多少個性を出せばいいのに、そのまま出力してただの立ち絵を量産してる輩はちょっとアレだわな。

個々を認識出来る程度の作風を確立できているのはごく一部ですね

作風ったってそいつの出力した絵を学習すればいくらでも量産できるしな

衝撃のータ というのが何を指すのかよくわかりませんでした

「衝撃のデータ」、の書き損じ? まあ、あんまり衝撃でもなかったけど。

せめて校閲AIサービスに原稿チェックやらせたほうがいいんじゃない?

この先、UBI制になったり

本当の意味で意義のあることは

何一つ無くなるかもしれない。

AGIが生まれたあとは。

だから大事なのは

自分がやって

自分が感じて

味わうということ。

それを大切にする事だ。

大丈夫だぜ。

考えるな、感じろ

確かにそうですね。

AIが何の為に絵や音楽や諸々を生成するかと言えば、人間自身が楽しむ為なのだから。

それを決められるのは人間だけでしょう。

少なくとも娯楽エンタメ文化ではAIに完全に役割を奪われる事はどれだけAIが進化しても無い…

と思いたいが、人間自体が退化しエンタメを楽しむ希薄も無くなり、AIが自我の様なものを持つ様になってしまえば

AIが文化や娯楽の方向性を決めて人間がそれに従うという事にもなりかねないかも知れません。

実はAIの未来を担っているのはクリエイターよりもむしろ一般のエンタメ享受者の価値観の方なのかも知れません。

今はデジタルコンピューティングによる汎用型AIがちょっと気が利くようになっただけでこの騒ぎなんですよ。

これが次のパラダイムシフトではアナログコンピューティングによるAIが登場するわけです。アナログコンピューティングも最低限の基礎は既に一通り実現されてしまいましたよ。あとはアナログコンピューティング型のAIを思いつけば良いだけという段階です。

これが出来ると思考とか感情とか直感とか理屈抜きの予知とか魂とかがまんま人間と同じ仕組みにその通りにそうなります。

そして既にいきなり最後の一歩まで来ているので、とてつもなく難しくても残りは既に一歩なのはどこまでいっても一歩なので割と時間の問題なのではないかと。

アナログコンピューティングが如何なるものなのかは最右翼のIBMと物好きな日本の大学教授が進んでいますので、真の意味で知性を獲得みたいなのに興味がお有りなら一興かと。

AIが文化や娯楽の方向性を決める、と言うのは多分無理。

何故なら、その方向性を決める事が出来るのは人であって、人がAIを媒介して決める事は出来てもAI自体が決める事は出来ない。

エンタメの本質は「刺激」であって、似たような物を大量生成してもその刺激が低減するだけですし。

そもそも絵で食っていくなんてのが狭き門で、本来非現実的な話だったのがここ10年ほどのバブルで無駄に絵師が増えていただけ

絵描きなんてさほど社会に必要な仕事でもなく、数える程の天才がいればそれでいいわけで、技術革新によって本来あるべき数に戻っていくだけだろう

世間に広く名が売れているわけでもない絵師がAIに反発しているのは勘違いも甚だしくて、AIごときでモチベーションが落ちるような熱意ならさっさと筆を折って消えた方がいい

誰も困らないから

AIが発展していけば、お前の仕事もいずれ奪われる

対岸の火事だと思い込んで、余裕ぶっているお前の態度こそ勘違いも甚だしい

産業革命反対派は電車に乗るのも拒否すべきだよね

自分が日頃から普通に利用しているものも、そういった発展によって獲得されていったもの

んなもの時代が変われば失われる仕事が出てくるのは当然でしょ

AI自体に反対だと時代の変化そのものを否定する奴は勝手に過去へ取り残されればよい

少なくとも国と国で競争する時代な以上、否定してたら国が傾くわ

工場での大量生産、英語の翻訳、メディアの記事、Youtubeの動画など、安価になることを望んできたのだから、画像だから守られるべきとはならないだろう。

漫画やアニメが日本の強みだから、人を育成することが大事だからとは聞くけど、別に他の産業の人手不足も同じことだから、なぜ、そこまで対応しなければならないかわからん。

そこまでいうなら、同人誌の二次創作や、安価にするために技術を、適用してきた部分もすべてきれいにしたほうがいい。

「便利だから」で片目をつぶってきたのに、ここだけで声を上げられても困るわ。

本当に好きだから金にならなくてもやるんじゃなくて、好きなことが金になるからそれで食っていってるって言う話。

その好きなことが金にならないなら別のことで金を稼がないといけなくなるから、好きなことができる時間が減るって言うこと。

そっちのがおかしいんだよ

好きなことで稼げない人間なんて沢山いるわ

趣味と仕事が一体である人間のほうが稀よな

この文章もAI感がすごい

なぁに、人間の可能性がまた試されてるだけだよ

今までは人間同士が切磋琢磨してただけで、それが絵師とAI使用者とAIとがそれぞれが進化していく時代になっただけだけ

そういう考え方好き

ただただ絶望するんじゃなくて、今こそ試されてると思って全力出していきたい

例え負け戦だとしても

生成AIから出力された絵には著作権はつかないから、生成AIから出したとわかったキャラクターは使い放題になる可能性ありそう

デマを流すな、著作権はあるわ

いやー普通に著作権適応外だぞ。

例外は完成品に人間の手直しで表現が追加された場合にそれが「思想または感情を創作的に表現したもの」と判断された場合。

あとこれはぶっちゃけ建前でしか無いんだけど、生成AIの提供元自体が再配布(=商用利用)を規約で禁止している場合がある。

その人間の手直しって滅茶苦茶ゆるゆるだぞ

逆になんで著作権がないと思えるのかわからない

AIと手書き製分ける必要ないっしょ、国からしたら

「思想または感情を創作的に表現したもの」というのは著作物を名乗れるのは現実世界に出たもの(頭の中にあるとかではダメ)という定義の話でしかないかな…

AI生成の時点で著作権が失われるなら、画像や動画や音楽を潜在空間に落とし込んでちょっと変化したAI生成物にすれば使い放題なので

ちょっと劣化してる海賊版作るAIプログラムでひと儲けしたいところだ

本当にクリエイターであるならばAIでもなんでも使って創造するべきだ

消費者は努力なんて見ていない

これはその通り、マクドナルドのハンバーガーは努力している工程はなくても、消費者はうまそうに食べるもんね。安いし。

矜持は人を生かしも殺しもします。

なんでも使え、というのは芯を食っているようでそうでは無い。

みんな自分の人生に納得したいんですよ。

卑猥な界隈のDL販売サイトでは大量に生成AIの商品が溢れているし低価格で沢山売れている。下手な手描きを買うよりも質が高いし平均販売価格も半値に下がった。趣味としての絵描きはなくならないけど絵を描くという障壁が消えて参加人数がますます増える訳だから手描きは余程のブランド価値を示せない限り無理、仕事としての絵描きが金になる時代は終わりの始まりだろうね。

クリエイティブな絵で括ってるけどその前に絵筆やインクで描かれたアナログな絵から

コンピューターを使ったデジタルな絵への移行によってもともとの看板描いてた職人や

紙に描いてたデザイナーが淘汰された後にやたらと増えた

CGで描かれたアニメや漫画、ゲームのキャラクターの焼き増しが

今度は生成AIによって淘汰されただけの話だろ

なんで人類の芸術的感性がコンピュータに取って代わられるって話になんのさ

表現の方法がデジタル上のコピーが容易いだけで増えたってだけの絵に限定されたわけじゃあない

またアナログの方法が売れるってだけじゃない

効率を求める企業がどちらを選ぶかで今後の成り行きが変わる

決して生成AIの進化が決定するわけじゃない

お金持ちの家に出向いて

絵具とペンを使って家宝にするための肖像画を描くお仕事とかは

AIにはできないのではないかね?

昔の画家さんはそうやって食べていたと思うのですが

あと教会の壁から天井まで絵を描くとか

いつの時代の話?

その仕事は写真の登場で奪われたぞ。写真に出来ないことが絵にできるから僅かに残ってるのを除いてな。

安価で十分高品質な代替品なら、全く同じレベルではでなくとも人はそちらを選ぶんだぞ。

どうしても代替品が使用できない場面でだけ、人の手が残ったかもしれないが。

AIがもたらすのは

AIへの依存が増す -> 人の仕事が減る ー> スキルが育つ場がなくなる ー> AIへの依存がさらに増す ->….

というループ構造なんよ。

最終的に人の技術がロストする。

steamとかのゲーム販売プラットフォームで、AIを使用して作られたゲームは内容がスカスカな物が多いので避けるようになってしまった。綺麗な絵が増えるのは嬉しいのだけれど、簡単に作れるようになった分全体的なクオリティも低下しつつある。技術の発展に期待。

なにを使って作られたかなんて消費者には関係ないけど

大量生成可能だからこそ質が悪いのはすぐ売れなくなるだろうな

人間は「もっと安価に、大量に」の高みを目指して何処へ向かっているのか。

世界から趣という概念が消えていく。

いつかは戻ってくると信じています。

消費には限界がありますから。

技術革新だからなあ

デジタルに対応できずに廃業したみたいなのが手描きデジタル絵にもやってきたってことだ

デジタル絵がビジネスに直結していた時代がしばらく続いて、いかにデジタルツールを使いこなして良い絵を描くか、仕上がりやタイパを高められるかが追求されてきました。

それが最終的にAI技術による描写(出力)という所にまで到達してしまったともいえます。

一方でアナログで描かれた絵の素晴らしさは今も昔も変わりません。

量産性ではAIに敵わなくても、実力のある絵描きが魂を込めて紙やキャンバスに描いたその価値は、AIの描いた隙のない絵にも匹敵します。

AIが絵を量産するのが当たり前の時代となってしまったからこそ、手描きの絵の価値が上がったともいえます。

音楽であっても、サブスクで聴き放題というこの時代にレコード盤やカセットテープのアナログな趣きが新鮮に感じられ人気を博しているように、絵画にもアナログの良さ、素晴らしさが多くの人々に

見直される日が必ず訪れると思っています。

ちょっと前ならYouTubeチャンネルで使うロゴとかキャラを絵師に描いてもらう…なんてのはよくあっただろうけど、そういうのもAI多少分かれば自前でできちゃうからな…その絵師にデザインしてもらいたいって強く思われるような絵師以外はほんまキツイだろうな

作業としてのイラストレータの価値が無くなっただけで創造者としてのイラストレータの地位は何も変わらなかったというのが現実。

創造は過去のデータの統計処理ではないということです。

現状出所と今後の法整備がどうなるかわかんない画像生成AIに食いついてんのは『何も考えてない奴』か『何かあってもダメージコントロールの効く巨体を持ってる奴』だけやぞ、軽率に身内の技能者切ったり、会社の機関部にAI組み込んだりしてんの正直危機感無さそうに見えて不安になる、刑罰不遡及の原則はあるけど法整備されてある種の規制された後に『やっぱ人間居なきゃダメだ』ってなった時に復旧できんのかね?

世界中の「何かあってもダメージコントロールの効く巨体を持ってる奴」何社もがどんどん画像生成AIを含んだAI包囲網を作ってる中ではクリエイターに都合が良く企業に不利益な法整備はどんどん難しくなるのでは?

ここから法整備されるとかありえないから

なかなか面白い記事でした。

私もGeminiを使って効率化を図ってますが文章の生成はもはや人間は9割不要になっているなと思います。

すごく助かっていますが怖くもあり明日は我が身だなとも思いますね。

幸い今は色々なお金の稼ぎ方がある世の中ですから次の一手を考えるいい機会かもしれないですね。

最近画像生成で遊んでますが「そんなに万能か?」というのが正直な感想。将来は分かりませんが、少なくとも現状は。

数秒で1枚の絵が作れるのは確かですが、その1枚が使い物になるかどうかは別問題。面白みのない立ち絵(それに準ずるものも含む)ならともかく、少し複雑な構想にすると、途端に何十回と繰り返してその度にプロンプトの調整が必要になってくる。それなりに時間がかかる印象。細かい指定をすると今度はトークン数の問題に当たってうまくいかない。

大まかな構想出して、それを合成やマスクで調整するのが本当らしいですが、何にしてもそれなりに手間がかかる。

1枚にストーリーを感じる様な絵が好きなので、よくそういうイラストを作ろうとして失敗してます。

なので絵を描くより早いのは確かですが、まだまだ道具という印象が拭えません。

絵師の方々にはぜひともそういうクリエイティブな方面で勝負していただきたい。

>その一例が、今年話題になった「AIに仕事を奪われた絵師」のエピソードです。

noteの同名記事だと思いますが実際に読みに行ってみると信頼できないものです。読み進めると買う側・AIユーザー側の視点になってしまい、実際にイラストレーターであった証拠はありません。

こういうコンセプトの記事でガンガン生成AIのイラスト載せるのはどうなんだよ

これがダブルスタンダードってやつなのか…

法律上整備されてないだけで実装上はAlpha碁Zero(ゼロ型強化学習)とは違って既存データのテイストのパクリだし。

ルールのない価値を決めるのは人だし常に新しいモノに命を吹き込めるのもプログラムではなく人他なんだよな。

ブランドデザイン風売るから1000枚出してって言ったとして売ってから訴訟負けすることは明白なんだから後からどうなるかなんて考えるまでもないよね。

なのでアジャスト系のAIでない生成イラストは非営利利用にしか使えないで答え出てるし、実はもう捕まってる事例が既にあるんだよな。

これは失業者が悪い分けでもなく時代の流れかもしれないけど99%のリテラシーが追い付いていないため発生したことだけど、ワンボタンでこんな怖い生成物ができるなんてある意味取り扱うこと自体が恐ろしいと感じなきゃいけないよね、生成物がブラックボックスすぎる。

AIだけで社会システムを構築し

思考停止した人間が

それの付属物として生かされる

子宮回帰を望んでいた人の夢が

AIによって叶うのだから

仕事の事で悩むぐらいなら

将来が幸福になる事を喜べよ🤪

夢がないなぁ

多様性は間違いなく減るだろうな

私が大好きな、ナゾロジーの絵師さんもコストカットされたの?

コロシテコロシテのデスマウスみたいな、謎の絵のやつです。

もっと見たい。

産業革命が起きる直前(あるいは最中)の繊維界隈も似たような感じだったんだろうな、としか。

鉄道や車が発明されて馬車夫は失業したけど、発明によって新たな仕事も誕生した。それらを製造整備運営するのは勿論、移動輸送の効率化によって過去には出来なかった事ができるようになった。

缶詰やレトルトが発明され、50年前くらいからもうカップ麺すら調理できなくても一生一度も料理しなくても70歳までは生きられるようになっていて、立ち食いそばレベルの外食は淘汰されても、youtube料理動画を見る限り人々の料理のレベルは高まり続けてもいる。デパ地下のケーキの技術も、ヤマザキやモンテールみたいなスーパーで売られてる菓子のレベルも上がっている。これはハイエンドとローエンド、デキる人とデキないか関心が無い人との幅と選択肢が増えたという事。

自転車→車→新幹線→リニア→宇宙旅行と移動もどんどん早くなってるし無人バスまで登場したけど、100m走やマラソンの記録は更新され続けている。体育の授業で「なんでマラソンなんかすんの? 自転車で移動したって同じじゃん」とはならない。走る能力はまず金にはならないけど健康に役立つから維持推奨されている。文明発展と共に全体的な身体能力は低下したけどアスリートのような一部の人の能力は向上している。これも料理と同じで選択肢と幅が増えたという事。

AI絵も同じで、それによってイラストレーターが仕事を奪われもするけど、社会や自然界は生じた余力はパレートの法則的に使い切らないと気が済まない。瓶の蓋を開けるのに力自慢は腕力で、知恵者は輪ゴムでも巻くか湯に浸けて、金持ちはあっさり捨てて新品を買う事で、美女は男に任せる事で解決する。文字が発明されて伝承者は失業した、紙が発明されて刻印師は失業した、識字率が高まって講釈師は失業した、ネットが発明されて製本業者は倒産した、でも発明が起きる度に人々は失業しっ放しじゃなくて失業率は一定レベルで維持されているのは、やはり社会は発明によって生じた余力から新たな産業を生み出さずにはいられないから。

産業は一次→二次→三次→四次と発展するほど必要度が下がり、特に三次産業は失業者対策産業とすら形容される。四次(情報)産業だって50年も前の社会は99%の人が無関係だったから本来無くても良いようなものなのに立派に産業として成長している。それも一~三次産業の効率が良くなった事で起きた事。

どれだけ発明が起きようが人にしか出来ない物事の需要はその分だけ新たに作り出されるし、発明を駆使する人とアナログを駆使する人との幅が広がりはしてもどちらも無くなりはしない。どちらの極でも無い大部分の人は発明品と無意識に共存する事で生き続ける。ネットが無かった30年前の人はネット登場によって失業するとか騒ぎもしてなかったけど、実際に失業したのは一部であり、今は何の問題意識もなく共存している。生まれた時既に車社会になっていて昔いた籠担ぎや飛脚が失業した事なんか想像もした事が無い子供だって生まれて10年もあればその文明社会に適応共存出来ている。なのに人々はここ3年間、AIとの付き合い方が分からないからと騒ぎ、アナログの極ばかりを眺めては悲壮感を漂わせて見せる。悲劇のヒロイズムか中二病のよう。なぜAIを活かした新たな産業を創造開拓する事には意識が向かないのか。交通の便が良くなった事で観光業が栄えたり、人力車や牛舎が少数ながら生き残り続けている例を連想しようとしないのか。同様の事は人類史上いくらでもあったのになぜ大騒ぎしてしまうのか。

舞台は喜劇で、出版業界は漫画で成り立っていると言われたように、AIも少なくとも表面上は最も利用されるのは娯楽でしょう。3S制作のうちsexは知らんけどsportsとscreenは人々が面白いと思うものが支持され続けて、日々微妙なマイナーチェンジを続けて面白さを高めている。AIも既にここ3年でそう利用されている。大学のレポートや論文だって半分ただの作業だから娯楽みたいなもんだし、社会の娯楽度の上昇について行ける人が社会で肯定される。映画も商業スポーツも居酒屋も全く接した事がないししたくも無いと言う人は、仕事は得られてもプライベートでは孤立して事実上生きられない。アルコール依存症の99%は孤独が原因だし、魔女裁判も地域社会のスケープゴート的存在が魔女係にされた。「昨日youtubeで面白いAI動画見てさー」という会話に加われない人はその職場に長居出来ない。美術館の手描きの絵にしか価値が無いと言い張る人はどこ行っても居心地悪い、化繊なんて人が着るもんじゃないとか、レトルトやインスタント麺なんか人の食いもんじゃないと言い張る人もどこ行っても煙たがられる。絵や料理や糸紡ぎが得意なのは良いとしても文明の利器に対する包容力と共存力が無い人は社会からはじき出される。そして殊更それらを恐れたりしなくてもAIの産物に説してりゃ無意識に共存するようになる。難しいのは最先端を行く事と、AIに仕事を奪われた事で転職したり次の新たな産業に乗り換える一時的な移動と、シェアの狭まったアナログ業界に固執したい人の生き残りくらい。経済恐慌では世界の人々が1割単位で失業するとか過去に何度もあったけどAIはそれによって人々をいきなり失業させる訳でもない。地震みたいに突然襲って来たのではなくて台風みたいにある程度事前に対策する余裕が与えられている。ならばそれに対して過不足の無い対策をすれば良いだけなのに社会は殊更深刻ぶってるように見える。ただでさえ就職業界では七五三と言って、大卒は7年・高卒は5年・中卒は三年で最初に就職した会社を辞めると言われていた。AIの浸透によって産業の移り変わりが起きて平均5年で転職する事になったとしてもそれは事実上今までと何の代わりも無い。

例えば、鳥山明がいま生きていて、新たなイラストを描いてくれたら、その価値はやはりあると思う。また、彼だったら、この先AIと対決したのか、取り込んで仕事したのかも気になる。。作風をまねすることは、AIだけがすることでもない。今も昔も、オリジナルにこそ宿る魂のこもった作品を生み出す努力が必要なんだと思う。それこそ、まねされるくらいのオリジナリティ!!偉そうなことを言ってしまったが、実際に手を動かして、時間をかけて、絵を描いている人を尊敬する。辞めずに、自分の好きな絵を描き続けて欲しい。

AIのせいで絵師が大量失業する・・・というのは半分間違いで、実際は「AIを使って漫画やその他の作品を作る新たなクリエイターが生まれる」ってだけの話よ。

ミシンが誕生したせいで裁縫屋が滅ぶ・・・と思われていたのが実際は「ミシンを使って衣服を作る新たな職業が生まれた」からね。それと同じ。