3:創造性を評価しない業界側の問題点

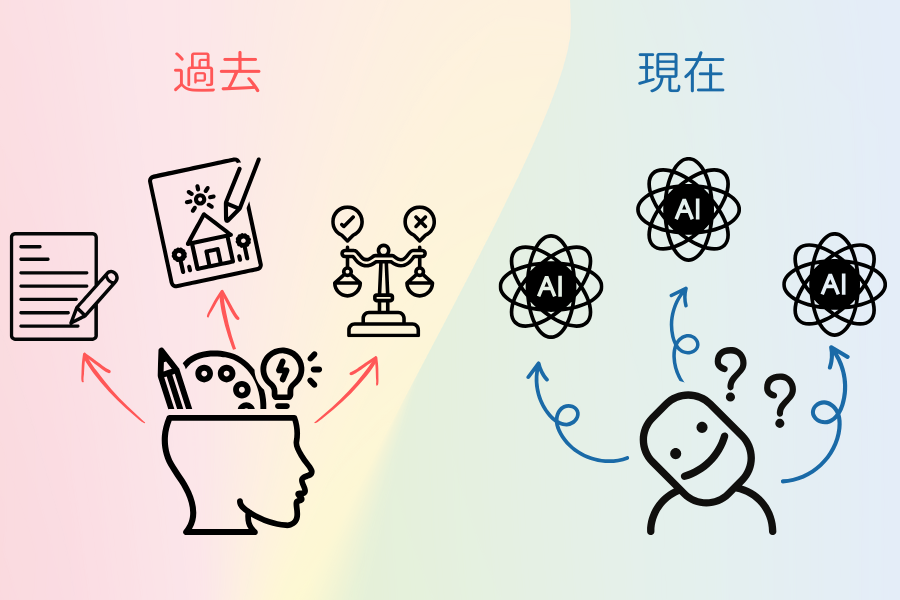

このように研究データからの数値と現場の声の両方で、AIにより仕事枠が次々に奪われていることが伝わってきます。

初期においてAI絵師を名乗ることは従来のアーティストたちからは嘲笑の対象となっていました。

「AI絵師は何も生み出せない素人たちが自称しているだけのもの」という意識があったからです。

しかしここ数年で、AI絵師たちが人間絵師たちの職を奪い始めると、そのような笑い声は急速に消え去っていきました。

そして現在ではコメントの傾向が嘲りから憎悪や焦り、恐怖へとシフトしつつあります。

何より衝撃的なのは、雇う側にも意識の変化が現れ始めており、大手スタジオですら「AI絵師」を募集する傾向が現れつつある点です。

やや厳しい声に耳を傾ければ、真に創造的なものや革新的なものに対して、業界全体の元々の需要が必ずしも高くなかったという指摘もみられました。

特にアニメやマンガなどキャラクター分野においては、流行りのスタイルや流行りの絵柄、テンプレート的な顔立ち(キャラごとの区別ができない目とほぼ点である鼻や口)など、AIの付け入りやすい構造があったわけです。

動きが早い中国の大手スタジオで人からAIへの急速な置き換えが進んでいる背景にも、創造的な1枚の絵よりも描く速さや真似る力が儲けになっていたという事実も浮かび上がってきます。

さらに仕事を奪われることは経済的な痛手だけでなく、クリエイターのメンタル面にも深刻な影響を及ぼしています。

長年培ってきたスキルや作風がAIによって容易に真似されてしまう現状に、「自分の努力と才能が無機質な機械に簡単に複製されてしまう」と感じるのは想像以上に辛いことです。

クリエイティブな仕事で生計を立てる人にとって、自分の表現の場が奪われることはアイデンティティの喪失にも繋がりかねない深刻な問題です。

収入減以上に、“描く意味”を見失いかけて心が折れる——それが生成AI時代に生きる絵師たちのリアルな悲痛と言えるでしょう。

暗い話題が続きましたが、一方でイラストレーターたちは手をこまねいているばかりではありません。

不安や怒りを抱えつつも、各々がこの逆風に立ち向かう術を模索しています。

例えば発想を転換し、AIを積極的に活用する絵師も現れ始めました。

あるイラストレーターは「AIはあくまで道具。使いこなす者が生き残る」と捉え、ラフスケッチの作成や色の試行錯誤にAI生成画像を用いて効率化を図っています。

こうすることで反復作業の時間を減らし、そのぶん人間にしかできない繊細な描き込みや独創的なアイデア出しに集中できるといいます。

また、前出のユーさんは自分自身の作風をAIに学習させてしまうことで、ある種「自分のクローン」を道具として使おうという動きもあります。

また「作家性のある作品は依然として人間にしか作れない」といった主張も見られ、コミュニティ内で賛否を交えた活発な意見交換が行われています。

さらにコミュニティー内では「AIの台頭ですべての絵師が仕事を失ったわけではない」と分析し、「この人の描く作品が欲しい」という属人的なニーズは依然健在だと指摘されました。

実際、ファンやクライアントが「あなたに頼みたい」と思うような唯一無二のスタイルはAIには真似できない強みです。

そうした付加価値を磨くことで差別化を図ったり、逆にAIでは描けないニッチなジャンル(例:極めて抽象的な発想や細部への強いこだわりが求められる作品)に活路を見出す人もいます。

しかしこのような絵師の個人レベルの適応は進んでも、未来への不安は尽きません。

生成AIによるクリエーターへのダメージは今後どうなるのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)