ホルモン vs. 遺伝子――二枚看板で読み解く未来医療

今回の研究は、男女の身長差に関してホルモン以外の遺伝的要因が大きな役割を果たしていることを初めて大規模データで示しました。

男性と女性の身長差は平均13センチほどありますが、このうち約9~10センチ(70~75%)は思春期に分泌される男性ホルモンが伸ばした結果です。

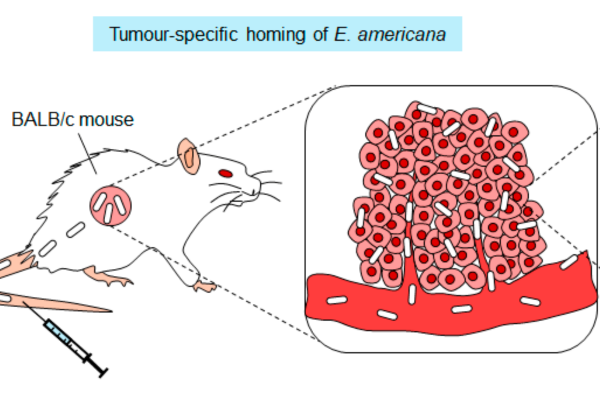

ところが今回の研究で、男性だけが持つY染色体のSHOXをはじめとしたY染色体の遺伝子が約3センチぶん、つまり全体の4分の1もの差をつくっていることがわかりました。

これまで「ほぼホルモンのせい」とされてきた常識が大きく書き換えられた形です。

言い換えれば、身長差という“ピザ”の1杯の70~75%はホルモンで作られますが、その23%ほどはSHOXというトッピングがしっかり膨らませているのです。

今後は筋力や病気のかかりやすさも、同じようにホルモンだけでなく遺伝子との二重奏で見直されるかもしれません。

「今回の研究は、人間の身長差の謎に新たな光を当てただけでなく、性染色体異数性に着目した研究によって様々な疾患における性差のメカニズム解明にもつながる広い洞察を提供します」と、共同責任著者のアレクサンダー・ベリー博士はコメントしています。

実際、身長以外にも男女で差がある現象は多く、医学領域では性差医療と呼ばれる分野で盛んに研究されています。

例えば、自己免疫疾患(免疫の暴走による病気)は女性に多く発症し、逆に自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達・神経疾患は男性に多いことが知られています。

こうした疾患リスクの男女差について、その原因は従来、性ホルモンの影響や生活環境の違いなどに求められることが一般的でした。

しかし今回のように性染色体由来の遺伝子作用が無視できない影響を持つ例が示されたことで、今後はホルモンと遺伝子の双方から性差を捉える重要性が再認識されるでしょう。

論文の著者らも「X染色体とY染色体上の遺伝子発現の差異が人の身長の性的二形(男女差)に寄与していることを本研究は示した。

さらに将来的には、身長に限らず性染色体異数性に関する研究を進めることで、自己免疫疾患や神経精神疾患など様々な医療分野で観察される男女差の根底にある仕組みが明らかになるかもしれない」と述べています。

一方で、今回明らかになった“隠れた手がかり”は、男女の違いを理解し活かす医療の発展に新たな道筋を示す成果と言えるでしょう。

また今後も同様のホルモンで説明できない遺伝子由来の男女差の要因がみつかれば、トランスジェンダーアスリートの問題にも影響が及ぶかもしれません。

今回の成果は主に「身長」という一つの形質に焦点を当てたもので、筋力や持久力といった競技パフォーマンスに直結する指標は検証されていません。

したがって、現行のスポーツ規定(例:テストステロン基準)をただちに見直す根拠にはなりません。

しかし、今後ホルモン以外の遺伝的要因が他の身体能力にも影響することが明らかになれば、性別カテゴリーの定義を再考する議論が深まる可能性もあるでしょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)

遺伝子レベルで差があるのでしたらきっとそうする必要がなにかあったからそうなっているのでしょうから、そこも気になりますね。

虎とライオンの掛け合わせでライガーが体格が大きいと言う事にも重なりませんかね?

SHOX遺伝子は遺伝子単体であるときに活性化しないと言う事が、似ているもしくは対になる遺伝子が小さいと言う利点を作り出していて、緻密性が上がるなど考えれば、遺伝的特性も戦略上ありだと思いました。

なんでも「低い」よりは「高い」方が良いなぁ

赤ちゃんのためのエネルギー分

だけ身長を削ってるんじゃない?

重心が低い方が身体が安定しそうだし、メリットは多そう。

女性の方が二次性徴の開始(=身長が伸びにくくなる)が早いからっていう要因もあると思うけど全く触れられてないのはなんでだろう

SHOX遺伝子の転写制御にも性差があったら面白そうなので上流シグナルも解析してほしいです