フォルダー脳の可能性と限界

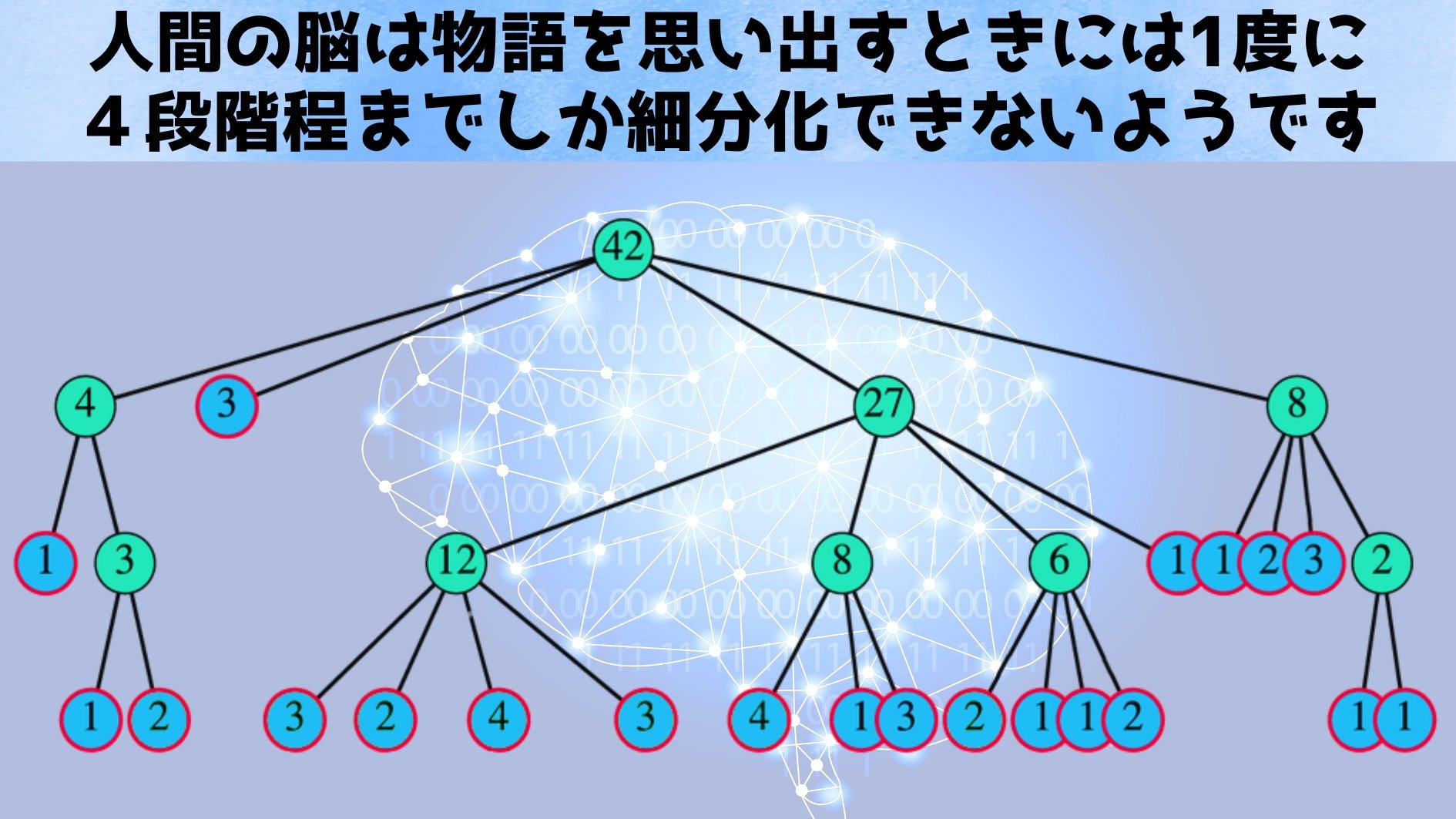

階層的なツリーモデルによって、人間の物語記憶のメカニズムに新たな光が当てられました。

本研究に直接関与していない専門家も、この成果に注目しています。

米ダートマス大学の神経科学者ジェレミー・マニング氏は物語を理解する上で階層構造が重要だという考え自体は以前からあったものの「より広範で“中心的”な記憶はツリーの下位の枝に位置し、そこから物語全体が構成されていることを示した点が新しい」と評価します。

そして「この種のモデルによって、物語中のあらゆる出来事が等しく重要で記憶に残るわけではないことが示された」と指摘しています。

確かにツリーモデルでは、物語の骨子となる出来事が上位の分岐点(浅い層)に集約され、細かな枝葉の事実は下位分岐点(深い層)に位置づけられるため、記憶の取捨選択が自然と行われる構造になっています。

また、米ジョンズ・ホプキンス大学の記憶研究者ジャニス・チェン氏は「この研究には非常にワクワクさせられました」と興奮気味に語りました。

チェン氏によれば、心理学者たちは 100 年以上にわたって物語記憶を研究してきたものの、大規模で主観的な再話データの分析には常に壁があったそうです。

今回、ツォディクスらが AI ツールを用いてその壁を乗り越えたことを高く評価し、「これは物語と記憶に関する強力な計算論的研究の新たな分野の始まりだと思う」と期待を寄せています。

今回の成果は、人間が物語を記憶し再現するメカニズムを定量的に説明する一つのモデルケースとなりました。

研究チームは今後、このツリーモデルを二人の会話の記憶など他の種類の叙述的記憶にも適用し、同様の階層構造が見られるか検証していく計画です。

物語記憶の仕組みを解明する試みは始まったばかりですが、物語の持つ力と人間の認知の巧みさを改めて感じさせる興味深い研究と言えるでしょう。

人類が古くから培ってきた「物語る」能力の裏側に、階層的なツリー構造による整理術が隠されていると考えると実に興味深いです。

今後のさらなる研究により、物語記憶の理解が一層深まることが期待されます。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

私はストーリーを作る側でもありますが、書くときは順番通りにはあまりやらないんですよね。

私は大昔から、小説、映画、ドラマなどの物語は、起承転結の4項目のフォルダーを使用しているから、納得できる話だが、逆に物語を5項目以上で管理している人の脳はすごいと思う。

そういう個人の資質の様な差は今回の研究にはほぼ無関係で、どういう「最上位レイヤー」で分類するのかは、その物語の複雑さや、個々人の興味の強さで変わるだろう。

君があらすじという最上位レイヤーを4つフォルダーで構成して整理しているとしても、別の人は3つで十分かも知れない。起承転結は時系列的整理だが、「出会い・交流・真実」の様な分類もできる。

何を重視して物語をみているのかの違いでしかなく、そういう二人が交流すれば、互いの「異なる解釈・異なる視点」をほぼ瞬時に理解し合えるだろう。その場合は「ある物語の要約」がその個人にとっては2つに増えた訳だよ。

それに君だって同じ物語でも繰り返し読めば印象が変わる事もあるだろう。これは、物語の要約でのレイヤーやフォルダー数の構造が同じ個人でも変わり得ることを意味する訳だ。

この研究はこういう意味の複雑性や個人の物語理解の精度や理解力といったものには殆ど何も言えていない。

飽くまでも、実験で集められた「ある物語とその要約文との比較構造分析において、ある理論的な階層的モデルの構造と大多数が一致しているようにみえる」という事。

いち、にい、さん、たくさん

そういう個人の資質の様な差は今回の研究にはほぼ無関係で、どういう「最上位レイヤー」で分類するのかは、その物語の複雑さや、個々人の興味の強さで変わるだろう。

君があらすじという最上位レイヤーを4つフォルダーで構成して整理しているとしても、別の人は3つで十分かも知れない。起承転結は時系列的整理だが、「出会い・交流・真実」の様な分類もできる。

何を重視して物語をみているのかの違いでしかなく、そういう二人が交流すれば、互いの「異なる解釈・異なる視点」をほぼ瞬時に理解し合えるだろう。その場合は「ある物語の要約」がその個人にとっては2つに増えた訳だよ。

それに君だって同じ物語でも繰り返し読めば印象が変わる事もあるだろう。これは、物語の要約でのレイヤーやフォルダー数の構造が同じ個人でも変わり得ることを意味する訳だ。

この研究はこういう意味の複雑性や個人の物語理解の精度や理解力といったものには殆ど何も言えていない。

飽くまでも、実験で集められた「ある物語とその要約文との比較構造分析において、ある理論的な階層的モデルの構造と大多数が一致しているようにみえる」という事。

1. 「個人差は関係ない」と「個人差によって分類が変わる」の矛盾

→冒頭で「個人の資質はほぼ無関係」と断言しながら、後半で「興味や読解経験によって変わる」と述べており、論理にやや一貫性を欠きます。正確には「研究の前提が個人差を十分に扱っていない」とすべきでしょう。

2. 学術的研究と主観的読解の混同

→研究が扱っているのは「一般的傾向(平均的脳の構造的限界)」であり、個別の読解体験や主観的分類とは前提が異なります。コメントは主観的解釈の多様性を強調しすぎて、研究の目的とのレイヤーの違い(群としての傾向 vs. 個人の変動性)を見誤っている節があります。

3. 経験的事例にやや依存しすぎ

→「同じ物語でも繰り返し読めば印象が変わる」という経験的観察は有効ではありますが、理論的議論を補強するにはエビデンスとして弱く、反論としてはやや印象論的です。

4. 「瞬時に理解し合える」という楽観的想定

→「異なる解釈を持つ者同士がすぐに理解し合える」という想定は、現実にはそう単純ではありません。ここは論拠を要する箇所であり、やや空想的です。

【総評】

このコメントは、研究結果を拡大解釈することへの妥当な懐疑を示し、物語理解の多様性と可変性をよく捉えています。しかし、学術研究が前提とする「平均的な認知構造のモデル」と、「個人の自由な解釈や関心による差異」を同列に扱ってしまっているため、批判としての焦点がぼやけがちです。