薬物に手を伸ばす子ども、脳に共通する「意外な特徴」

薬物を使う子供の脳は最初から特別だったのか?

この問いの答えを得るため研究者たちはまず子どもたちの脳を詳しく観察することにしました。

そこで活用されたのが、アメリカで進行している史上最大規模の脳研究プロジェクトである「青年期脳認知発達(ABCD)スタディ」です。

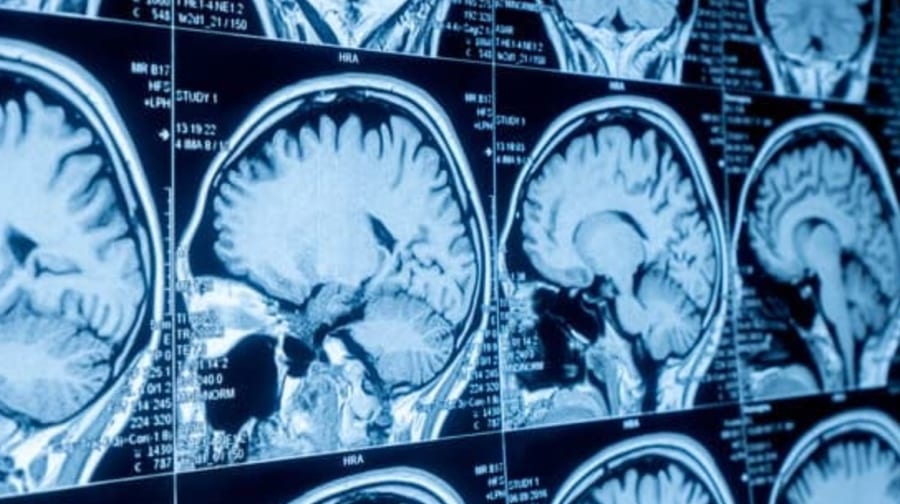

このプロジェクトでは全米の22拠点で、9〜11歳の子ども約1万人の脳を詳しくMRIでスキャンし、その後何年にもわたって追跡調査を行っています。

研究チームはまず、スタディ開始時に集められた9,804人の子どもの脳のMRI画像を分析し、脳のさまざまな部位の体積や皮質の厚さ、表面積などの特徴を記録しました。

この段階ではほとんどの子どもがまだ薬物を使用した経験がありませんでした。

次に研究者たちは、これらの子どもたちがその後の3年間でどのくらい薬物を使い始めたかを継続的に追跡しました。

具体的には、アルコールやタバコ、大麻を使った経験があるかどうかを毎年の面接や半年ごとの電話調査を通じて聞き取り、最終的に約35%の子どもたちが15歳までに薬物を使用したことがわかりました。

研究者はここで重要な比較を行います。

「薬物を使い始めた子ども」と「一度も使っていない子ども」とをグループに分け、薬物を使う前の脳構造にどのような違いがあったのかを慎重に比較したのです。

すると驚くべき結果が明らかになりました。

薬物を使い始めた子どもたちは、全体的に前頭前野と呼ばれる脳の前側の皮質が比較的薄い傾向がありました。

前頭前野は物事を冷静に判断したり、自分の行動や感情をコントロールしたりする、いわば「脳のブレーキ」のような役割を果たす部位です。

ここが薄いということは、自分の衝動をコントロールするのがやや苦手で、リスクのある行動を抑えにくいことを意味する可能性があります。

一方で、感覚や好奇心、報酬を感じやすい部位は平均より厚く、脳全体の体積や表面積もやや大きめである傾向がありました。

こうした脳構造は、知的な能力や好奇心を高める一方で、刺激を求める気持ちやリスクに対する反応が過剰になりやすい可能性もあることを示唆しています。

さらに深く観察すると、脳の内部にある「淡蒼球」という部分の体積も大きめであることがわかりました。

この淡蒼球は感情や行動の制御に重要な役割を果たし、この部分が大きいと衝動的な行動を抑えることが難しくなる可能性があります。

また、記憶に関連する「海馬」と呼ばれる部位の体積もやや大きい傾向が見られました。

物質ごとの違いも確認され、大麻を使用した子どもでは「尾状核」という脳の報酬系に関わる部位が比較的小さいことがわかりました。

ニコチンを使用した子どもは「上前頭回」という領域の体積が小さく、また「眼窩前頭皮質」という部分に深い溝があるという特徴が確認されました。

アルコール使用でも特定の脳領域に特徴的な差異がありましたが、全体としては、これらの物質を使用した子どもたちは前頭前野が薄く、それ以外の皮質が厚いという共通の特徴を持っていたのです。

具体的にどこが何%違うのか?

以下では薬物リスクがある子とそうでない子の脳の「どこがどれくらい違うのか」を標準偏差(SD)単位で示します。

まず、脳の大きさは、薬物使用開始群が非使用群と比べて全脳体積がSDの0.05倍大きく全皮質体積も同じく約5%大きいという差が観察されました。加えて、頭蓋内容積は0.04倍、皮質下灰白質体積も0.05倍大きく、皮質表面積は0.04倍拡大していました。これらのグローバルな増大傾向は、薬物使用前の完全未使用サブサンプルを対象にしてもほぼ同じパターンで維持されており、薬物暴露の“後付け”では説明がつかない、先天的・発達的な差異である可能性を示唆しています。

なお脳体積とIQの間には中程度の正の相関があり脳体積が5%ほど違う場合、IQは平均で約2.2ポイント高くなることが過去の研究などで報告されています。また他の研究では高IQが後年の薬物使用リスクを高めるとする興味深い報告もなされています(ただし思春期の大麻などの常用によりIQは2~8ポイント低下するとの報告もあります)。

次に、脳の局所領域を細かく見ると、意思決定や衝動抑制に関わる前頭前野の一部である右ロストラル中前頭回の皮質厚が、非使用群に比べ0.03倍薄い一方で、後頭葉の言語処理に関わる左舌状回は0.03倍厚くさらに右外側後頭回の体積は約0.04倍大きいという特徴的なパターンも見られました。これは本文でも述べたように前頭前野という“ブレーキ”領域がわずかに縮小している一方、好奇心や視覚処理と関連する領域はやや膨らんでいることを示します。

さらに、物質種別に見ると、最も多いアルコール使用開始群では左外側後頭回体積が約4%大きく、左・右両側の傍海馬回の皮質厚はいずれも0.04倍増加、そして左右の上前頭回では皮質厚がそれぞれ0.03倍減少する差が補正後も残存しました。ニコチン使用開始群では右上前頭回体積が約3%小さく、左眼窩前頭皮質の溝が約0.05倍深いといった特徴が確認され、カンナビス使用群では左前錐体回の皮質厚が0.03倍薄く、右尾状核体積が0.03倍縮小する傾向が見られました。これらの効果量は一見小さく思えますが、いずれも有意な差となり薬物リスクのマーカーになり得ることが示されています。

もっとも重要なのは、こうした脳の違いが薬物を使い始める前からすでに存在していた可能性が高いということでした。

実際、研究チームは薬物を使った経験のある子どもを除外し、「一切薬物を使ったことのない状態からスタートしてその後薬物を使った子どもたち」だけを対象に再び分析しましたが、その場合でも前頭前野の薄さや脳全体の体積の大きさといった特徴は薬物使用前から存在していました。

つまり、「薬物使用によって脳が変化する」のではなく、「薬物を使い始めるよりも前に、脳にすでに違いがある」可能性が強く示唆されたのです。

ただし、研究者たちは慎重に指摘します。

「脳構造の違いだけで、どの子どもが薬物を使うようになるかを完璧に予測することはできません」と。

脳の特徴はあくまでリスクの一部であり、遺伝的な要因や成長する環境、友達関係や性格など、さまざまな要素が絡み合って初めて薬物を使う行動につながります。

したがって、「脳のMRIだけで将来的な薬物使用を判断する」ような使い方はまだ現実的ではありません。

しかし、薬物使用リスクを事前に理解するためには、今回発見された脳の違いが重要なヒントになることは間違いありません。

では、脳構造の違いが薬物使用のリスクを高めるという事実は、具体的にどのように役立てることができるのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)