統計分析が示した『自然ではない拡散』

感染力が強くないBA.2.86系統が、なぜ地理的に遠く離れた複数の国でほぼ同時期に散発的に検出されたのでしょうか?

この謎を解明するために、研究者たちはまず、世界各地でのBA.2.86系統の発生パターンを詳しく調べました。

具体的には、国際的なウイルス遺伝子データベースであるGISAIDに登録されたBA.2.86系統とその派生型であるBA.2.86.1系統について、最初に検出された2023年7月から8月にかけてのサンプル情報を解析しました。

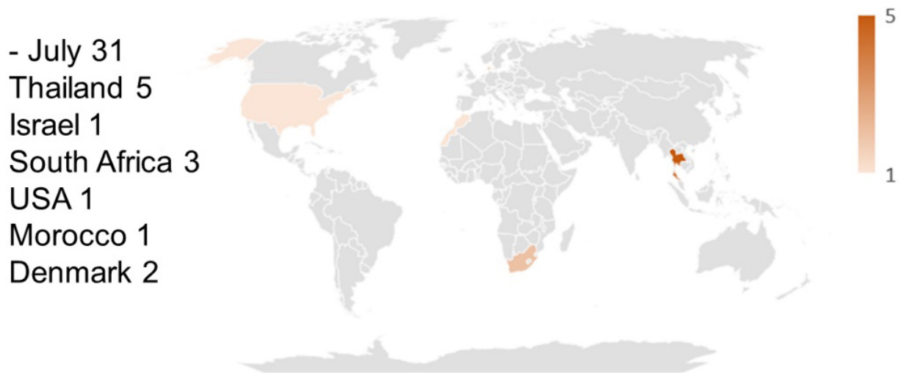

その結果、BA.2.86とBA.2.86.1系統は、北米やヨーロッパ、アジア、アフリカなど世界8地域のうち、南米を除く7つの地域でほぼ同じタイミングに検出されていることがわかりました。

これは非常に異例な広がり方で、他のウイルス変異株では通常、一つの地域を中心に流行が始まり、徐々に他地域へと広がっていくのが一般的です。

ところが今回、BA.2.86.1系統の最初の50のサンプルでは、7つもの地域に散らばっており、このように短期間で広範囲に拡散する確率は統計的にわずか2%程度(p=0.019)であることも判明しました。

つまり、自然に起こった感染の広がりとは考えにくく、通常とは異なる経路があった可能性が浮上しました。

次に研究者たちは、この変異株の遺伝子変異のパターン(専門的には「変異スペクトル」と呼ばれます)を詳しく調べました。

具体的には、BA.2.86系統の直接の祖先にあたるオミクロンBA.2系統のウイルスと、今回新たに現れたBA.2.86系統のウイルスの遺伝子配列を比較し、どのようなタイプの変異が起こっているのかを確認しました。

さらに、それを一般的な人間社会の感染で起きる変異や、免疫が弱った患者の体内でウイルスが免疫から逃れるために起こす変異パターンとも比較しました。

すると、BA.2.86系統で見られた遺伝子変異のパターンは、通常の人間同士の感染や免疫が弱い患者内での変異とはまったく異なり、統計的にも非常に珍しいものであることがわかりました(全ゲノム変異パターンでp=0.0073)。

これは、従来の仮説(ワクチン接種が進んだ社会での免疫逃避や免疫不全患者内での長期的な変異蓄積)では説明できない新しい証拠です。

では、動物に一度感染した後に変異が蓄積し、再び人に戻ってきた可能性はどうでしょうか?

動物と人間では、ウイルスが変異するパターンが異なるため、動物を介した場合、人由来のものとは明らかに異なる変異パターンが観察されます。

ところが、BA.2.86系統が持つ約30もの変異が、世界中の異なる地域の動物で偶然同じタイミングに同じように発生し、同時に人間に戻ってきたと考えるのは非常に非現実的なシナリオです。

また、BA.2.86系統そのものの感染力はそれほど高くなく、2023年7月31日時点で確認された検出例も世界で合計13件と極めて限られていました。

このBA.2.86系統は、その後さらにL455Sという新たな変異を獲得し「JN.1系統」となった後でようやく広がりを見せ始めました。

つまり、最初の段階で自然に短期間に広範囲へと拡散するには感染力が弱すぎたのです。

これらの事実から、研究者たちは自然な感染拡大や一般的な変異進化のプロセスでは、このBA.2.86系統の出現と世界への拡散を説明できないと考えました。

では、どのような仕組みがこの異例の現象を生み出したのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)