言葉の響きをデザインするのは気候だった

今回の研究によって、「気温が人間の話す言語の響き方(ソノリティ)に影響を及ぼしている可能性がある」という、これまでの言語学では考えられてこなかった興味深い新たな視点が示されました。

従来、言語学の世界では、「言語の構造や音の響きは、その言語が話される土地の環境にはほとんど影響されない」と信じられていました。

「言語の基本的な仕組みは人間に生まれつき備わったものであり、環境による変化は少ない」というのが、長い間、多くの研究者が支持してきた見解です。

しかし今回の研究結果は、こうした伝統的な考え方に対して強力な再検討を促すものとなりました。

今回の研究で示されたのは、「人間が環境に意識的に適応しようとして言語を変えるのではなく、環境が言語そのものをゆっくりと変化させている可能性がある」ということです。

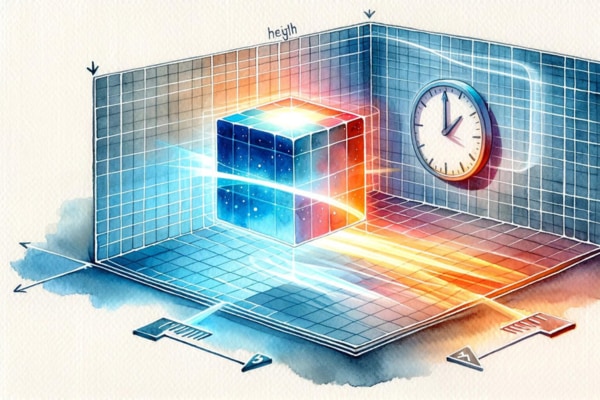

人々は数百年や数千年という長い時間をかけて環境に慣れていきますが、その間に少しずつ、本人たちも気づかないうちに使う言葉の音や響きまでも変化している可能性があるのです。

このことは単に言語学の視点にとどまらず、人類の歴史や文化の研究においても重要な新しい洞察を提供します。

研究チームによると、気温とソノリティの関係が言語に顕著に現れるまでには非常に長い年月(数百年から数千年)が必要だそうです。

つまり、私たちが今話している言語の音の響きには、私たちの祖先が暮らしていた土地の気候が刻まれている可能性があるということになります。

研究者はこれを「言語が環境にゆっくり適応する過程で、言語自体に昔の環境の痕跡が残される可能性がある」と表現しています。

ということは、現在の私たちが話す言語を詳しく分析すれば、私たちの遠い祖先がどんな環境で生活していたかを探る手がかりになるかもしれません。

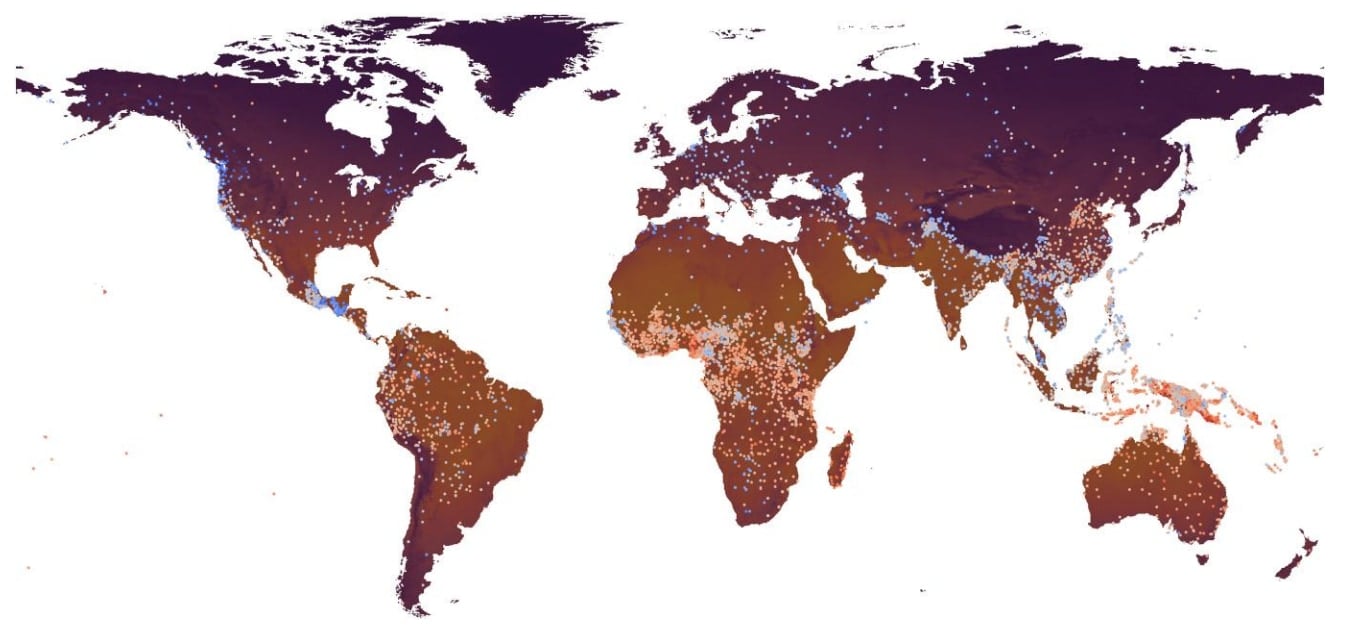

例えば、現在は寒冷地にある地域で、妙に響きが豊かな言語が話されているとしたら、その言語の祖先が元々は温暖な土地で発達した可能性を示しているのかもしれません。

こうした視点は、人類の移住の歴史や失われた過去の環境を、言語を通じて探るという新たな可能性を生み出します。

このように考えると、私たちが普段何気なく話している言葉の中に、遥か昔の人々が生きてきた環境の記録が隠されているかもしれないというロマンチックな仮説も現実味を帯びてきます。

たとえば日本語を例に考えてみると、母音を中心とした開音節が多いため、響きが比較的豊かな言語である可能性があります。

一方でロシア語やドイツ語など、子音が連続する単語が多い言語は、響きが抑えられソノリティが低くなるかもしれません(ただし本研究では具体的な個別言語の分析は行われていません)。

このように、響きの特徴から各言語の形成された環境を推測することは興味深い新たな研究領域となりそうです。

さらに今回の研究結果は、未来の言語についても考えさせるものです。

近年、世界中で地球温暖化により気温が上昇していますが、この気候変動が将来的に人間の言語に影響を与えることになるのでしょうか。

もし気温が上昇し続ければ、人類の言語はさらに響きが豊かなものへと変化していく可能性もあります。

とはいえ、こうした言語の変化が現実に起きるには何世紀、あるいは数千年もの長い年月がかかると考えられます。

そのため、私たち自身がそのような言語の変化を直接観察できる機会はないかもしれませんが、それでも言語が長期的に気候と密接に関連している可能性があるという考え方は、私たちに大きな驚きと興味をもたらします。

言語というものは、単なるコミュニケーションの道具を超えて、私たちが住む環境や歴史と深く結びついているのかもしれません。

そして今回の研究は、言語進化という視点から人類と環境の関係を捉え直す大きなきっかけを提供したと言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

言語は淘汰され、多言語を淘汰する。まるで生物のような様相を呈するわけだが、言語もまた生物と同じように外部環境からの作用を受けると。考えてみれば、寒い国で話される言語が、唇を大きく使うものであるはずはなく、そうした言語が持ち込まれても、口の動きが小さくなるように変化していくだろう。

学生の頃、「寒冷地の方言にT、D、Zの音が多いのは、口を開けずに発音をするから」というのを授業で聞いた気がする。日本は南北に長いので、世界的な特色を1国に置き換えて捉えやすいかもしれませんね。