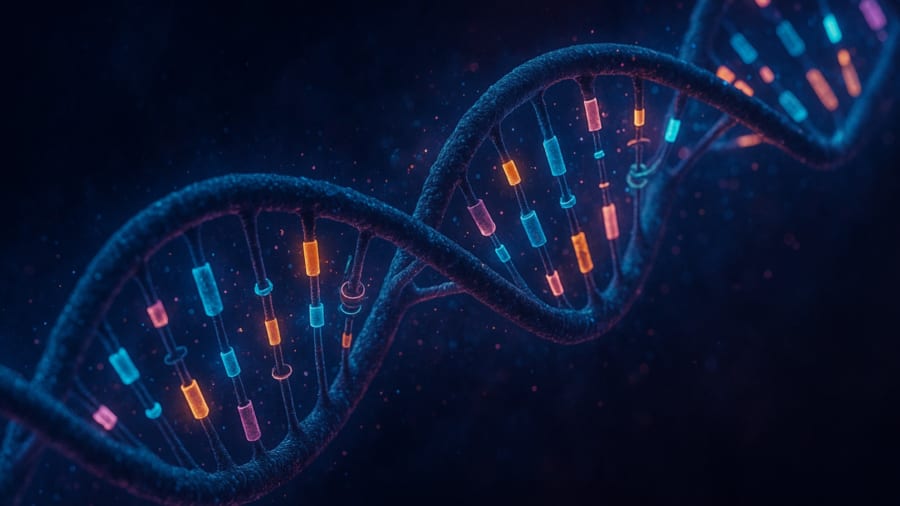

10万か所以上の修正で遺伝暗号の根本を削った

この研究で科学者たちが最初に取り組んだのは、「遺伝暗号の圧縮」が本当に実現可能かどうか、小規模な実験で確かめることでした。

生命が普段使っている64種類の遺伝暗号(コドン)から、まずは限られた領域の中で特定のコドンを削除し、その影響を確かめたのです。

具体的には大腸菌のゲノム(全遺伝情報)から、まずは「セリン」というアミノ酸を指定するコドンのうちの一部と、「アラニン」という別のアミノ酸を指定するコドンの一部、そしてタンパク質の「終止」を指示する特定のコドン(TAGというコドン)の合計7種類を削除し、残る別のコドンで書き換えられるかテストしました。

しかし、実際に生きた細菌のDNAからこれらのコドンを削除するのは簡単ではありませんでした。

というのも、生物のDNAは緻密に設計された建物のようなもので、重要な部分を不用意に取り除くと建物が壊れる可能性があるからです。

そこで研究チームは、いきなり全ゲノムを一度に変更するのではなく、まずはゲノムをいくつかの小さな領域に分け、各領域ごとに設計した通りのコドンの置き換えがうまくいくかを丁寧に検証しました。

その結果、確かにほとんどの領域では計画通りコドンの置き換えが可能でしたが、いくつかの領域では問題が起きました。

重要な遺伝子が並ぶ領域では、コドンを変更すると細菌が正常に成長できないという問題が発生したのです。

この課題を解決するために、研究者たちは新しい工夫を加えました。

問題のある領域の設計を少しずつ変え、どのように変更すれば細菌が正常に成長できるかを徹底的に調べたのです。

例えば、遺伝子の「先頭部分(N末端領域)」は、タンパク質がどれくらいスムーズに作られるかに大きく影響します。

この先頭部分の遺伝情報を注意深く調整しながら、細胞がストレスなく遺伝情報を読み取れるように改良しました。

さらに、遺伝子がオン・オフするスイッチにあたる調節領域(プロモーター)についても慎重に調整を重ねました。

こうした地道な工夫を繰り返すことで、多くの領域で問題が解決できました。

ただ、それでも最終的な目標である約400万個のDNA文字を持つ大腸菌ゲノム全体を一気に書き換えるのは困難でした。

そこで研究チームは「分割して組み立てる」という新しい戦略を取り入れました。

まず大腸菌のゲノム全体を、約100キロ塩基対(kb)ずつの38の断片に細かく分割しました。

各断片でコドンの置換を行い、それぞれの断片を人工的に合成しました。

これらの断片を一つずつ細胞に組み込み、置き換えに問題がある部分を改良しながら、最終的には全ゲノムを統合した一つの人工的な細菌を作り出すことを目指したのです。

ところが、いくつかの断片では、計画通りコドンを置換すると細胞が正常に増殖できないケースが再び現れました。

この問題を解決するために、研究者たちは新たな解析法を考案しました。

具体的には、「連鎖マッピング」という方法を使って、どの領域の変更が細胞の成長を邪魔しているのかを特定しました。

成長が遅くなった細胞と、元の細胞のDNAを比較して問題箇所を探し、そこで改めて置換するコドンの種類を変えるなど、細胞にとって負担の少ない設計に再調整しました。

このような試行錯誤を繰り返した結果、問題となっていた部分の大半が正常な設計に落ち着きました。

こうした改善を何度も積み重ねながら、38個の断片を徐々に統合し、最終的に人工ゲノムを一つの完全な大腸菌ゲノムとして組み立てることに成功しました。

出来上がった人工細菌は「Syn57」と名付けられました。

その名前が示す通り、この細菌は通常64種類あるコドンのうち7種類を削減し、57種類だけのコドンで生命活動を維持できるようになっていました。

このSyn57株では、約10万1千箇所のDNAの変更が必要でしたが、最終的に予定した変更の99.9%を達成しました。

また驚くべきことに、この人工細菌は遺伝子の変更にもかかわらず、実験室環境でゆっくりですが安定して増殖を続けることが確認されました。

こうして完成したSyn57は、「コドンを大幅に削減しても生物が生存可能である」ことを初めて明確に証明した、画期的な成果となりました。

研究者たちは、この成果によって「理論上ほぼ全てのウイルスに対して強い耐性を示す」細菌を作り出せる道が開かれたとしています。

ただし、実際に全てのウイルスへの耐性が証明されたわけではなく、今後のさらなる検証が必要です。

また、この研究は単にウイルス耐性だけにとどまらず、新たな人工タンパク質やバイオポリマーの生産といった、未来の技術開発のための基盤となる可能性も秘めています。

つまり、この研究が示した技術を土台として、これまでの自然界にはない、新しい可能性を秘めた生物を設計する時代が現実に近づいたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)