ウイルスの常識が揺らぐ

私たちはふつう、「ウイルス」と聞くと、インフルエンザやコロナのような、とても小さくてシンプルなものを思い浮かべます。

実際、多くのウイルスは直径が100ナノメートル(0.1μm)ほどと小さく、わずかな遺伝子だけを持ち、自分では増えることができない存在です。

ところが2000年代に入ってから、「巨大ウイルス」とよばれる変わり者たちが次々と見つかりました。

たとえば「ミミウイルス」「パンドラウイルス」「ピトウイルス」などで、体の大きさは数百ナノメートル以上、持っている遺伝子も数百個という、まるで細菌のような複雑さを持っています。

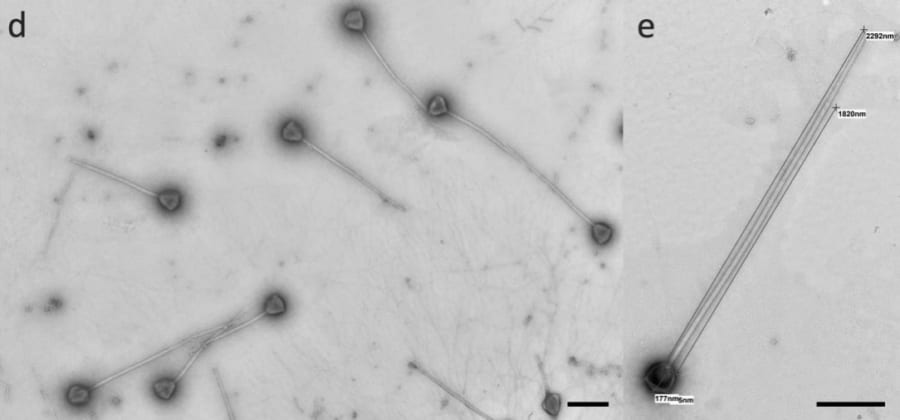

中でも2018年に見つかった「ツパンウイルス」には、0.55〜1.85μmもの尾がついていました。

でもこれまで巨大ウイルスは、主に陸や淡水に住むアメーバなどを感染先としており、海の中の植物プランクトンに感染する例はほとんど知られていませんでした。

これは大きな盲点となり得ます。

なぜなら、海は地球の「呼吸」を支える場所。

植物プランクトンは光合成によって酸素を生み出し、二酸化炭素を吸収しています。

そして、このプランクトンにウイルスが感染すると、大量に死んでしまうこともあります。

こうした感染が、地球の炭素の流れや気候にまで影響しているかもしれないのです。

ところが、実際に植物プランクトンに感染するウイルスがどんな姿なのか、詳しく調べられたことはまだほとんどありません。

特に、赤潮(海が赤くにごる現象)の原因にもなる「渦鞭毛藻(うずべんもうそう)」というグループについては、巨大ウイルスの報告はほんのわずかしかありませんでした。

そこで今回、アメリカ・ハワイ大学の研究チームが動きました。

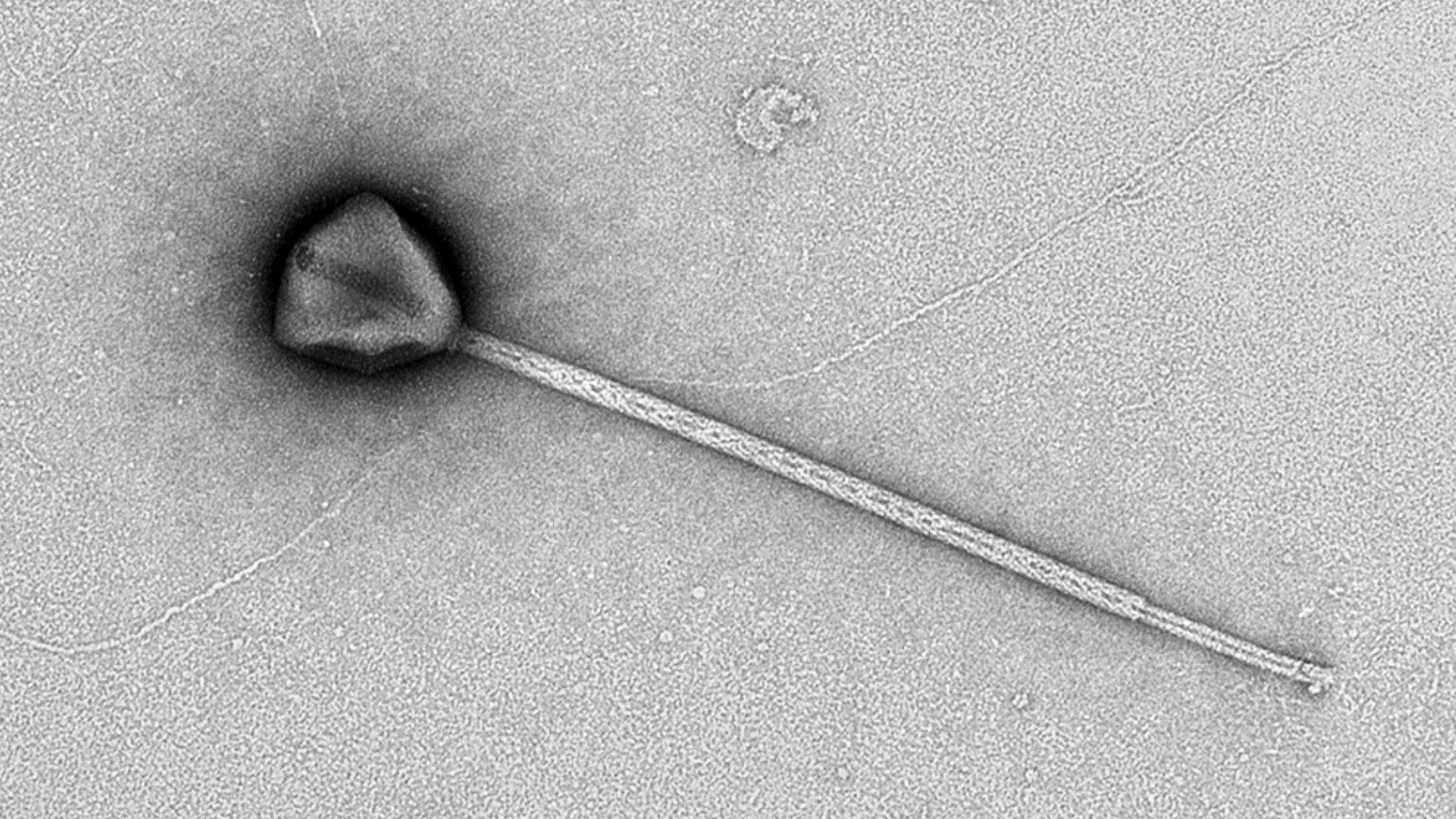

研究者たちは、北太平洋のハワイ近くの海から植物プランクトンの仲間「Pelagodinium(ペラゴディニウム)」を取り出し、実験室で育てていました。

そしてその培養液の中から、新たなウイルス「PelV-1」を発見したのです。チームはこのウイルスの姿や性質をくわしく調べはじめました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)