「わからないこと」が量子的通じ合いを生み出す

量子もつれなしに量子間の通じ合いが可能なのか?

謎を解明するため研究チームは、光の粒(光子)を発生させるための特別な結晶を使いました。

全部で4つの光子発生装置を用意し、それぞれから2つずつ光子が生まれるように設計されました。

この4つの光源には同時にレーザー光を照射し、そこから光子のペアが放出されます。

ただし、発生した光子はそれぞれ異なるルートを通って検出器に向かうものの、途中でルートが重なり合うように調整されています。

その結果、どの光子がどの光源から生まれたのかを、外部からは完全に特定できない状態が作り出されます。

このようにして「見分けがつかない状態(識別不能性)」を意図的に作ることで、量子もつれによらず、光子どうしに特別なつながり(相関)が生まれるのではないか、と研究者たちは考えました。

さらに、光子の周波数や進行方向といった情報が原因で、知らず知らずのうちに「量子もつれ」が生まれてしまわないよう、特殊なフィルターや細い光ファイバーを使って、その影響を可能な限り排除しています。

こうして、「もつれてはいないけれど、見分けがつかない」状態の光子4個を同時に生成することに成功したのです。

たとえるなら、4人のマジシャンが1つの帽子を使って次々とハトを飛ばすようなものです。

観客から見ると、どのマジシャンがどのハトを出したのかを見分けることはできません。

この実験でも、どの光子がどの発生源から来たのかは、最終的な検出器ではわからないように工夫されています。

次に、研究チームは光子の検出ポイントを2か所に分けました。

それぞれの地点は、量子実験でよく使われる名前で「アリス側」と「ボブ側」と呼ばれています。(※AさんとBさんという代わりにアリスとボブと言っているだけで特に深い意味はありません)

アリス側にはA1とA2、ボブ側にはB1とB2というルートを通って、それぞれが同時に2つの光子を受け取るように設定されました。

ただし先ほど述べた通り、ルートが重なっているため、どの光子がどの光源に由来するかを識別することはできません。

その状態で、アリスとボブが受け取った光子の測定結果を大量に記録しました。

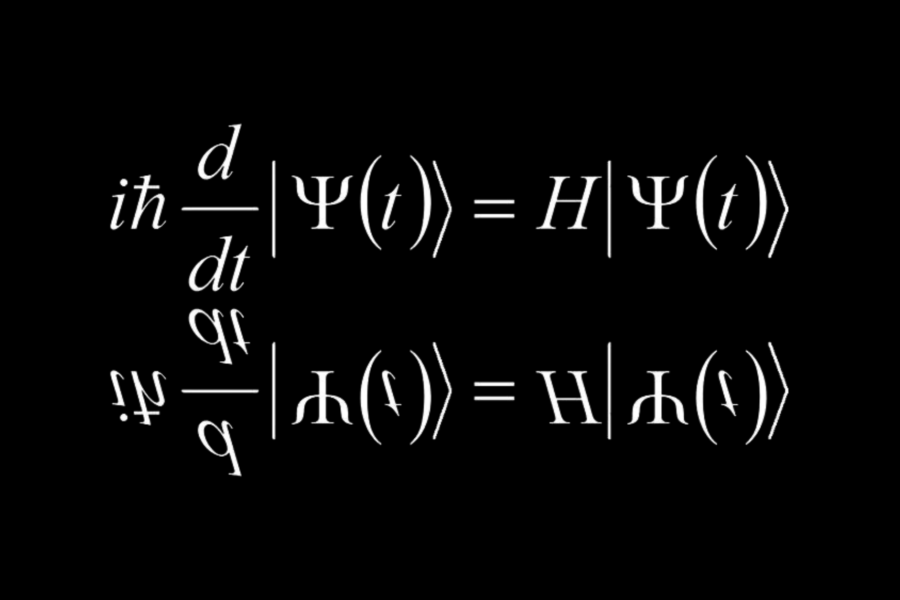

その記録をもとに、「ベルの不等式」と呼ばれる手法で相関の強さを解析したのです。

もし光子の間に特別なつながり(相関)がなければ、ベルの不等式が示す限界値を超えることはありません。

逆にこの限界を超える結果が出た場合、それは量子の世界で何か特別なことが起きている証拠となります。

結果は研究者にとっても予想外でした。

なんと、量子もつれをまったく使っていないのに、ベルの不等式を大きく超える相関が観測されたのです。

その違反の度合いは「4σ(シグマ)」を超えており、偶然ではとても説明できないほど明確な差でした。

【コラム】4σとはどういう意味か?

「σ(シグマ)」とは統計学で使う言葉で、「標準偏差」という数値のことです。これはデータのばらつきや揺れ幅を示します。たとえば、クラス全員が同じテストを受けたとき、多くの生徒の点数は平均点の近くに集まります。そこから離れた点数は少し珍しく、そこからさらに離れた点数はもっと珍しい結果になります。この「離れ具合」を表すのがσです。「1σ」はよくある結果。偶然でも起きやすいです(約68%の確率で起こる)。「2σ」になると少し珍しい結果です(約5%の確率)。「3σ」はとても珍しいです。偶然ではほとんど起きません(約0.3%の確率)。「4σ」になると、さらにもっと珍しい結果では約0.006%の確率でしか起きません。つまり、「4σ」というのは「偶然で起きる確率が0.006%しかないくらい珍しい結果」を意味しています。言い換えると、4σというのは、「99.994%偶然ではない」という意味にもなります。

この結果を受けて、研究チームは次のように結論づけました。

今回の不思議な相関は「量子もつれ」によるものではなく、粒子の出どころが区別できない状態、つまり『識別不能性』が原因ではないかと考えたのです。

実際、論文の中でも「観測された相関は、量子もつれでは説明できず、識別不能性に起因している」と明言されています。

これにより、「量子のつながり=もつれ」とされてきた定説に対して、新たな可能性が提示されることとなりました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)