見えない糸がなくても通じ合うなら「もつれ」とは何なのか?

今回の研究で注目されたのは、量子もつれを使わずにベルの不等式を破るような相関(つながり)が観測されたという点です。

これまで、遠く離れた粒子が瞬時に影響しあうような現象は、「量子もつれ」と呼ばれるしくみによって説明されてきました。

この量子もつれは、まるで見えない糸のように粒子同士を結びつけると考えられていて、量子力学のなかでも特に神秘的で重要な存在とされてきたのです。

しかし今回の実験は、その「糸」がなくても、粒子どうしのあいだに不思議なつながりが生まれる可能性を示しました。

この発見は、「量子もつれがすべてではないかもしれない」という新しい見方につながります。

「そもそも、粒子が区別できないという性質そのものが、つながりを生み出す源になっているのではないか?」

――このような問いを、今回の研究は私たちに投げかけているのです。

研究チームはこの成果について、「量子相関と識別不能性の新たな関係を示し、これまで説明できなかった現象の起源に光を当てるものだ」と述べています。

【コラム】識別不能性が量子的通じ合いを作る仕組み

「識別不能性」という言葉は少し難しそうに聞こえますが、実は量子の世界の“魔法”を生み出す大切なキーワードです。では、この「識別不能性」がどのようにして量子の重ね合わせや相関を生むのでしょうか?論文の内容をもとに、できるだけやさしく解説します。まず今回の実験では、光の粒(光子)が4つの異なる場所(光源)から発生します。しかし実験装置を工夫することで、「この光子はどこから来たのか?」が誰にも分からないように設計されています。つまり、観測する人はもちろん、自然界のルールとしても、どの光子がどの光源から来たのかは「決まっていない」、もしくは「決められない」状況なのです。量子力学の面白いところは、『どの道を通ったか』が最初から決まっていない(決められない)場合、不思議な量子的な相関や干渉が起こることです。つまり、あえて量子的な状態を作ろうとしなくても、通り道がわからないだけで量子的な状態になってしまうのです。これが「識別不能性が量子的状態を作る」という現象です。さらに論文では、「これは従来の“もつれ(エンタングルメント)”とは違う現象」と強調しています。普通のもつれは「粒子どうしが直接絡み合う」のに対し、今回の現象は、『粒子がどの経路や光源から来たかが区別できない』という識別不能性そのものが、新しい量子的な相関を生み出していると説明されています。これが量子もつれなしでも、量子もつれ「のような」量子的通じ合いを起こしている仕組みと考えられます。極論すれば「わからないだけで勝手に量子の世界に行ってしまう」とも言えるでしょう。今回の発見は、「量子もつれだと思っていたことの一部は、実は『粒子が区別できない』ことでも説明できるかもしれない」と示唆しています。もしこの現象がもっと広く応用されるようになれば、「区別できなさ」を使った新しい量子技術が生まれるかもしれません。

とはいえ、今回の実験にはいくつかの課題も残されています。

たとえば、今回の測定では、「4つの光子すべてが同時に検出された」という特定の条件に合致するデータだけを使って分析が行われました。

このように、あとから条件を絞ってデータを選び出すことを「ポストセレクション(事後選別)」といいます。

これは量子光学の分野でよく使われる手法ですが、一部の科学者たちは「この方法では、実際よりも強い相関があるように見えてしまう可能性がある」と指摘しています。

また彼らは「たとえ光子同士には直接のもつれがなかったとしても、それらを生み出した“場”のレベルで、まだ見えていないもつれが存在しているのかもしれない」と述べています。

つまり、「見えない糸」は断ち切られたように見えても、もっと深いところではなおつながっている可能性がある、というわけです。

研究チームも、こうした指摘を真摯に受け止めています。

今後は、より多くの光子を効率よく発生させることで、事後選別を必要としない方式への改良を進めていく計画です。

もしこれが実現すれば、今回の実験結果の確実性がさらに高まると期待されています。

さらに研究者たちは、「この新しい“つながり”の仕組みを理解することが、量子の本質に迫る鍵になる」と話しています。

こうした理解が進めば、将来的には量子コンピュータや量子通信といった先端技術にも新たなインスピレーションを与えるかもしれません。

なによりも今回の実験が私たちに教えてくれたのは、「量子の世界には、まだまだ私たちの知らないことがたくさんある」という事実です。

これまで“当たり前”だと思われていた仕組みが、わずかな工夫でくつがえされるかもしれない——

そんなワクワクするような気づきを、今回の研究は私たちにもたらしてくれました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

> 「そもそも、粒子が区別できないという性質そのものが、つながりを生み出す源になっているのではないか?」

> 極論すれば「わからないだけで勝手に量子の世界に行ってしまう」とも言えるでしょう。

逆に考えると、粒子を観測・判別することが、量子的な相関を無くすような作用や力を持っているということかな

ヤバい。いずれノーベル賞の記事読んじゃった。ブレークスルー

「わからないだけで勝手に量子の世界に行ってしまう」が正しいなら

最初は経路が判別できる状態でも、後から何らかの操作をしてこの世から不可逆的に経路を特定できる情報を消すことができたら量子的なつながりが発生するんだろうか?

>あえて量子的な状態を作ろうとしなくても、通り道がわからないだけで量子的な状態に

途中でわからなくする 可能性の状態にすることが量子っぽいですね

宇宙は整合性を保つのが大原則なので 結果的にはとりあえず整合性が取れればいいという振る舞いになると

「途中でわからなくする」→「可能性が展開される」→「最終的に整合性が取れるように宇宙が帳尻を合わせる」

そんな感じですよね

確率そのものに量子的な性質のあるような話

量子力学者が4つのカップにそれぞれボール入れてぐるぐる

客がカップを1つ開けたら、学者は残りの中身を全部当てられる

実はテーブルごと複素数に溶けてるって仕掛け

そもそも(量子)もつれって何?

もつれてるわけじゃなくて同期する状態になったことじゃないの?って思ってたのでちょっと(じぶんの中の量子の同期説)が確からしさを得たような気持ちに勝手になってます笑

装置構成のもっと詳細な説明が欲しい

ただ正直これは何か眉唾くさいな

実は光子とか一切関係なくて、犬が西むきゃ尾は東みたいな本来100%な事象を、ごちゃごちゃ大掛かりな装置を介して判別制度を下げて、有意だと勘違いしてるだけなんてことはないよな

こういう現象は多世界上で議論すべきだと思います。

多世界のつながりとして記述できるのではないかと思います。

区別できたら2つの粒子はどこまでも古典的な存在であるが、中身は遙か遠くの双子の粒子と絡み縺れあっている。双子の粒子ではないのに近接接近状態にあると2つの他人の粒子はただ出自を区別できないと言う理由だけで量子的な相関の世界に入り込む。一目惚れするだけで縺れモドキになる。不思議だ

こういう実験らしい↓

通常の2光子ベル実験では、「↑↑, ↑↓, ↓↑, ↓↓」の出現確率は 25%前後に収束する

でも今回は特定セッションで↑↑ ↓↓となる結果が88%前後あった(統計的に有意)

経路を操作して「識別不能性」を作ったのが原因

↑↑や↓↓が、特定条件で88%も偏るなんて「偶然」では説明つかない

つまり、「法則性がある」「ちゃんとした振る舞いをしている」

粒子がどこから来たか分からない=「識別不能性」があると、

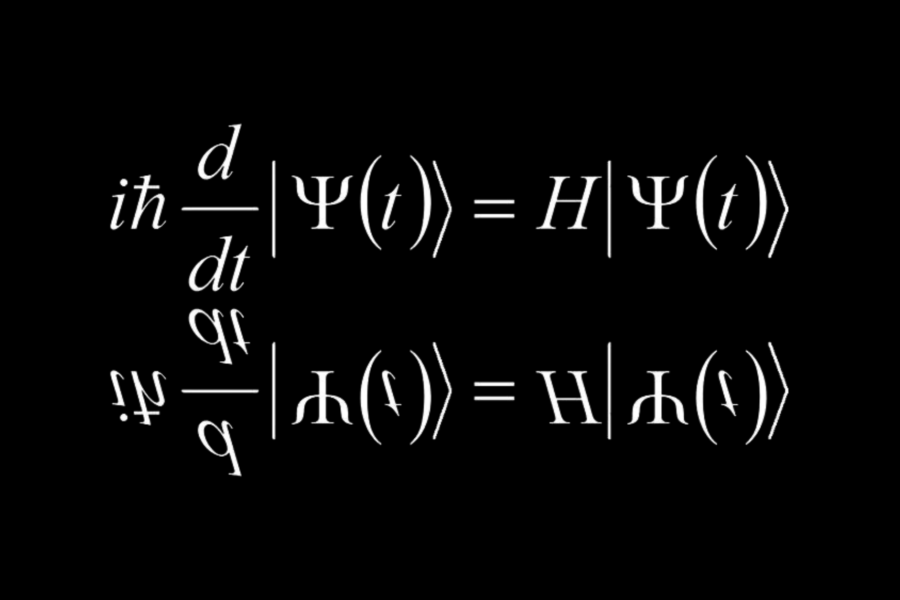

量子力学的には干渉項(∣A⟩∣B⟩ + ∣B⟩∣A⟩)が効く

例えば「光子Aが源1からでた」「光子Bが源2からでた」という2パターンが 両方とも同時に存在する

その結果干渉項があると、「確率が変わる」

普通だったら ↑↓ とか ↓↑ とかが均等に出るはずなのに、

干渉項が効くと、↑↑や↓↓が異様に増えたりする

昔この分野にいた人間としては、記事よりもこのコメントの方が分かりやすかった。

ヒカリのスリット実験も、もしかしたら、どれがどこを通ってるかわかってないのかな だとしても不思議かもしれないけど 新しいお話が聞けた気がします ありがとうございます