氷の中に「生きている微生物」は本当にいるのか

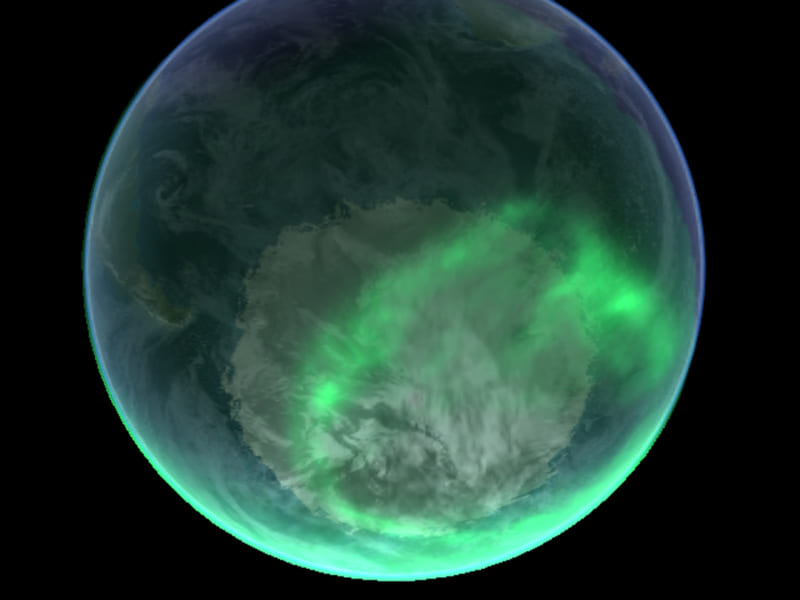

地球上には、人間の常識から考えるととても生命が住めないような、極端に寒い環境があります。

南極の氷の下や深い海底の堆積物、そしてシベリアの永久凍土などが代表例です。

こうした環境は、氷に覆われて長期間変化がなく、生き物が閉じ込められたまま時間が止まったような状態になっています。

実際に、これらの環境からは数万年、あるいはそれ以上昔の微生物の痕跡が次々と見つかっています。

しかし、ここで一つの大きな疑問が浮かびます。

そうした環境から発見される微生物は、本当に「今も生きている」のでしょうか?

それとも、昔は生きていたけれど現在は死んでしまった微生物の遺伝子が残っているだけなのでしょうか?

これまでの研究では、古代の氷や永久凍土からDNAが見つかった場合でも、それが実際に「今も生きている微生物」なのか、それともただの「微生物の死骸」なのかを区別することがとても難しかったのです。

その理由の一つは、微生物があまりにも小さく、生きていることを示す動きや活動が目で見えないことにあります。

さらに極寒環境では微生物が極端にゆっくり、あるいはほとんど活動しない状態になるため、見た目だけでは生きているかどうかを判断できないのです。

そのため、DNAの遺伝子配列を調べる方法が一般的に使われていますが、これにも問題があります。

DNAという物質は、生物が死んだあともしばらく残ることがあります。

したがって、古代の環境からDNAを検出できても、それが今生きている個体由来のものか、あるいは死んだ個体が残した「化石的なDNA」かは簡単には見分けられません。

これまでにも、古い永久凍土や深海の堆積物などから微生物が検出された例はいくつもありました。

しかし、その微生物が数万年やそれ以上の長い期間をずっと生きて過ごしてきたかどうかは、いまだに明らかになっていませんでした。

理論的には、生きたまま氷の中で活動を完全に止めてしまうことも考えられますが、微生物のような生き物が本当にそこまで活動を止めて数万年を生き延びられるのか、確かな証拠が必要でした。

そのため科学者たちは、「氷漬けでもなく、完全に死んでもいない」という、ほんのわずかな生命活動を続けながら何万年も耐えることができるかどうかを確かめようとしたのです。

そこで今回の研究チームは、特に長期の生存が可能と考えられる「プロメテアルケオタ(Promethearchaeota)」というグループの微生物に注目しました。

プロメテアルケオタは「アスガルド古細菌」と呼ばれる、近年とても注目されている微生物の一種です。

このグループが注目される理由は、人間や動物、植物などのような複雑な細胞を持つ生き物(真核生物)の祖先に非常に近いとされる古細菌の仲間だからです。

言い換えれば、私たちの遠い親戚にあたる微生物だと考えられています。

この微生物が生きている証拠を調べるため、研究チームはシベリアの北東部にある「コリマ低地」の永久凍土を調査場所として選びました。

この地域には「Kon’kovaya層」と呼ばれる、約10万〜12万年前に凍りついたまま現在に至る、海が起源の永久凍土の層があります。

もしこの層の中でプロメテアルケオタが「今も生きた状態」で存在しているなら、それは微生物が極寒環境でも極端に長い時間生き延びられる証拠になります。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)