DNAを修復しながら10万年生き続ける

研究チームは、シベリアのコリマ低地にある「Kon’kovaya層」と呼ばれる永久凍土を調べることにしました。

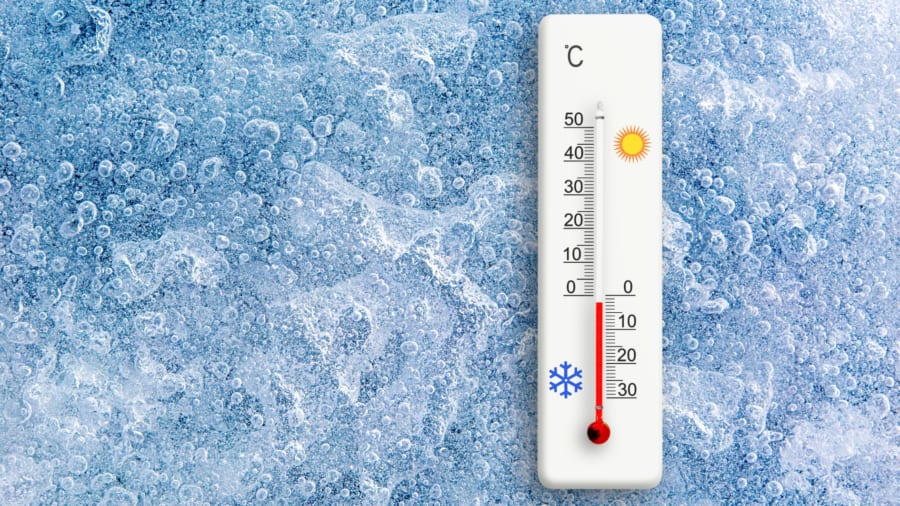

この層は、約10万年〜12万年前に海水が入り込んでその後凍りつき、そのまま現在まで変わらない状態を保ってきた特殊な環境です。

もしここで今も生きている微生物が見つかれば、それは「氷の中で何万年も生き延びられる」ことを示す決定的な証拠となります。

研究チームはまず、このKon’kovaya層から土を取り出して、「微生物のDNA」を採取しました。

DNAとは、生物の遺伝情報が書き込まれた非常に小さな分子で、生き物が生きている間は細胞の中に大切に保管されています。

しかし、生物が死んで細胞が壊れると、DNAは細胞の外に出て土や水の中に漂い、徐々に傷んでいきます。

そのため研究チームは、生きている微生物が細胞の中で守っているDNA(iDNA)と、死んだ微生物が細胞外に放出した傷んだDNA(eDNA)を区別して調べることにしました。

イメージとしては、「頑丈な金庫の中に保管された貴重な書類(細胞内DNA)」と、「金庫が壊れて外に飛び散り、時間と共に傷んでしまった書類(細胞外DNA)」のような違いです。

さらに研究チームは、DNAがどれほど傷んでいるかを詳しく確かめるために、「修復前」と「修復後」の2種類のDNAを比較しました。

一般的に、DNAは長い時間が経つほど傷んでしまい、そのままでは遺伝情報をうまく読み取れなくなってしまいます。

そこで今回使われたのが、「PreCR™ Repair Mix」という特殊な酵素セットです。

これは、破れたり傷ついた古い本のページに専用のテープを貼って補強するようなもので、傷んだDNAを一度修復してから遺伝情報を読み取ることが可能になります。

この方法を使えば、死んだ細胞から出てきた細胞外のDNAは修復前後で大きく改善されるはずですが、生きている細胞がもつ細胞内のDNAは普段から自己修理されているため、修復前後でほとんど変わらないはずです。

つまり、修復によって「劇的に改善されるDNA」と、「ほとんど変化しないDNA」を比較することで、「死んだ微生物」と「生きている微生物」を区別することができます。

実験の結果、この予測は見事に当たりました。

ほとんどの微生物のゲノム(全遺伝情報)は修復後に大きく改善され、傷んでいた遺伝情報が明らかになりました。

しかし、驚くことに、6つのプロメテアルケオタ系統(微生物のグループ)だけは修復の前後でほとんど変化がなく、DNAが最初からあまり傷んでいなかったのです。

言い換えれば、この6つの系統のDNAは長い時間を経てもほとんど壊れておらず、「ずっと自己修復し続けることで生きてきた」可能性が非常に高いということです。

さらに、この6つのプロメテアルケオタ系統は、他のプロメテアルケオタと比べてDNAの量が7倍以上も多く見つかりました。

これは、まるで「氷の中で特に成功した長寿のグループ」と言えるでしょう。

では、この特別なグループには「長寿をもたらす特殊な遺伝子や仕組み」が備わっていたのでしょうか?

研究チームはこの点を詳しく調べましたが、意外なことに他の一般的なプロメテアルケオタとの間に特別な違いは見つかりませんでした。

DNAやタンパク質を修復するための遺伝子はありましたが、これはプロメテアルケオタに広く見られる標準的なもので、特別な仕組みが加わっているわけではありませんでした。

さらに興味深いことに、この6系統からは、検出可能なほどの遺伝子の変化や進化の痕跡がほとんど見られませんでした。

これはつまり、この微生物たちが長期間ほとんど増殖せず、活動も最低限にとどめていたため、進化的な変化が起こる機会も非常に少なかったことを意味しています。

例えるなら、人が住まなくなった古い家でも、壊れた部分をほんのわずかずつ丁寧に修繕していけば、ほぼ元の形を維持したまま長く残るのと似ています。

このことから研究チームは、今回発見したプロメテアルケオタは特別な仕組みや遺伝子によって長寿になったのではなく、「ごく基本的な遺伝子を使って傷を最小限に修理し続ける」という、地道で粘り強い生き方によって長い年月を耐え抜いてきたと結論づけました。

今回の発見は、「生命がどのように長い時間を生き抜くのか」という謎を解き明かす上で非常に重要な手がかりを示しています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)