オリオンのそばに刻まれた“何か”

古代の人類が「星空をどう認識し、どのように記録してきたか」は、考古学と天文学が交わる大きな問いです。

世界中で発見される刻みや線、象徴的な図形、神話化された星座絵などは、星や天体への興味が文明の初期からあったことを示しています。

けれども、それらの多くは装飾的だったり宗教的な意味を込められていたりして、本当に夜空での星の“正しい位置”を写そうという意図だったかを、科学的に証明できる例はめったにありません。

たとえば、世界最古級とされるドイツのネブラ・ディスク(紀元前1600年頃)は、青銅板に金で太陽・月・星団が描かれており、古代に天文的知識があったことを教えてくれます。

しかしこのネブラ・ディスクについても、描かれた星や図形と本物の星空の位置がどのくらい一致するかについては、研究者のあいだでまだ意見が分かれています。

加えて、多くの遺物では、星の数や位置が風化や損傷であいまいになっていたり、図柄に神話的・装飾的な意図が強く含まれていたりする点も指摘されています。

人があとから“有名な星座をこじつけて当てはめている”可能性や、点の並びが偶然そう見えるだけかもしれないという疑いも常につきまとってきました。

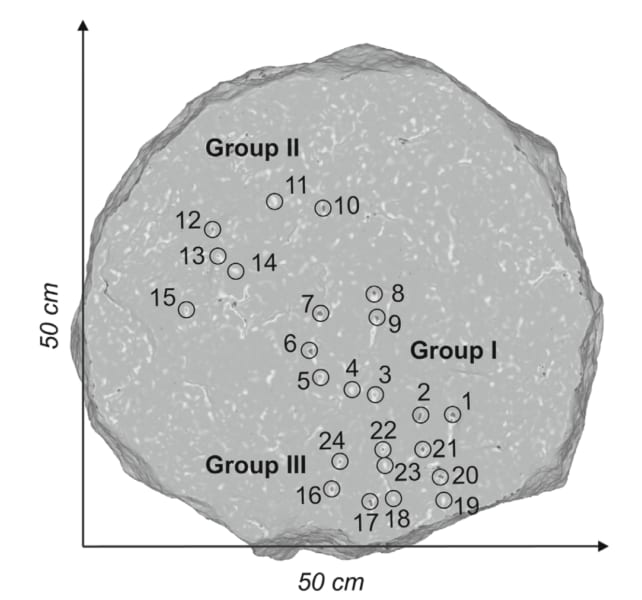

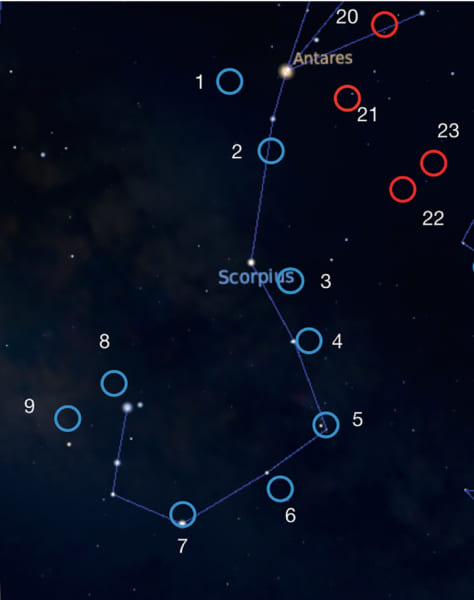

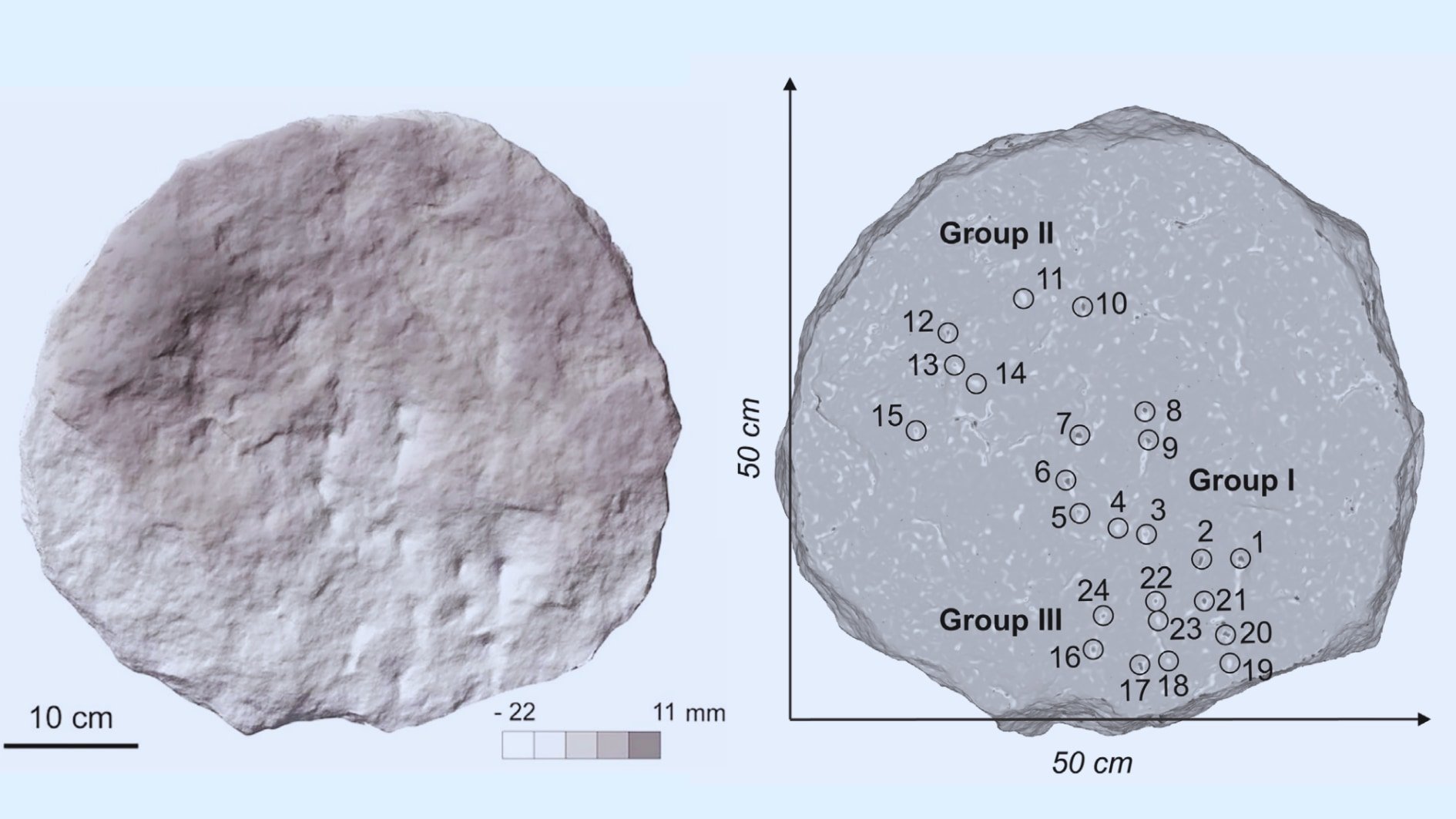

そんななか、今回のルピンピッコロ石板研究が特に注目されるのは、刻み跡の位置を実際の星座の位置と統計的に比較する手法が使われ、その結果、これまでの“象徴や神話的表現”だけと見る考えでは説明が難しいほど偶然ではない一致が確認されたことです。

具体的には、刻みの直径やスケールを調べた結果、相関係数がおよそ0.98〜0.99という高い数値が出ており、偶然の配置である可能性が非常に低いとされます。

また、刻みの直径は約7ミリメートル(夜空で約1度に相当)、スケールは1センチでおよそ1.4〜1.5度と見積もられていて、制作者がある程度正確性を意図していたことがうかがえます。

さらに天文シミュレーションソフトを使い、紀元前1800年から紀元前400年ごろのこの地域で星がどう見えていたかを再現したところ、刻みされている星々は実際に夜空に存在していて見えていた可能性が高いことも確認されました。

こうした調査の積み重ねによって、従来“象徴や神話的な表現”に分類されてきた先史時代の刻印石が、実は星の位置をできるだけ忠実に記録しようとした試みであった可能性が、非常に説得力をもって提示されたと言えるのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)