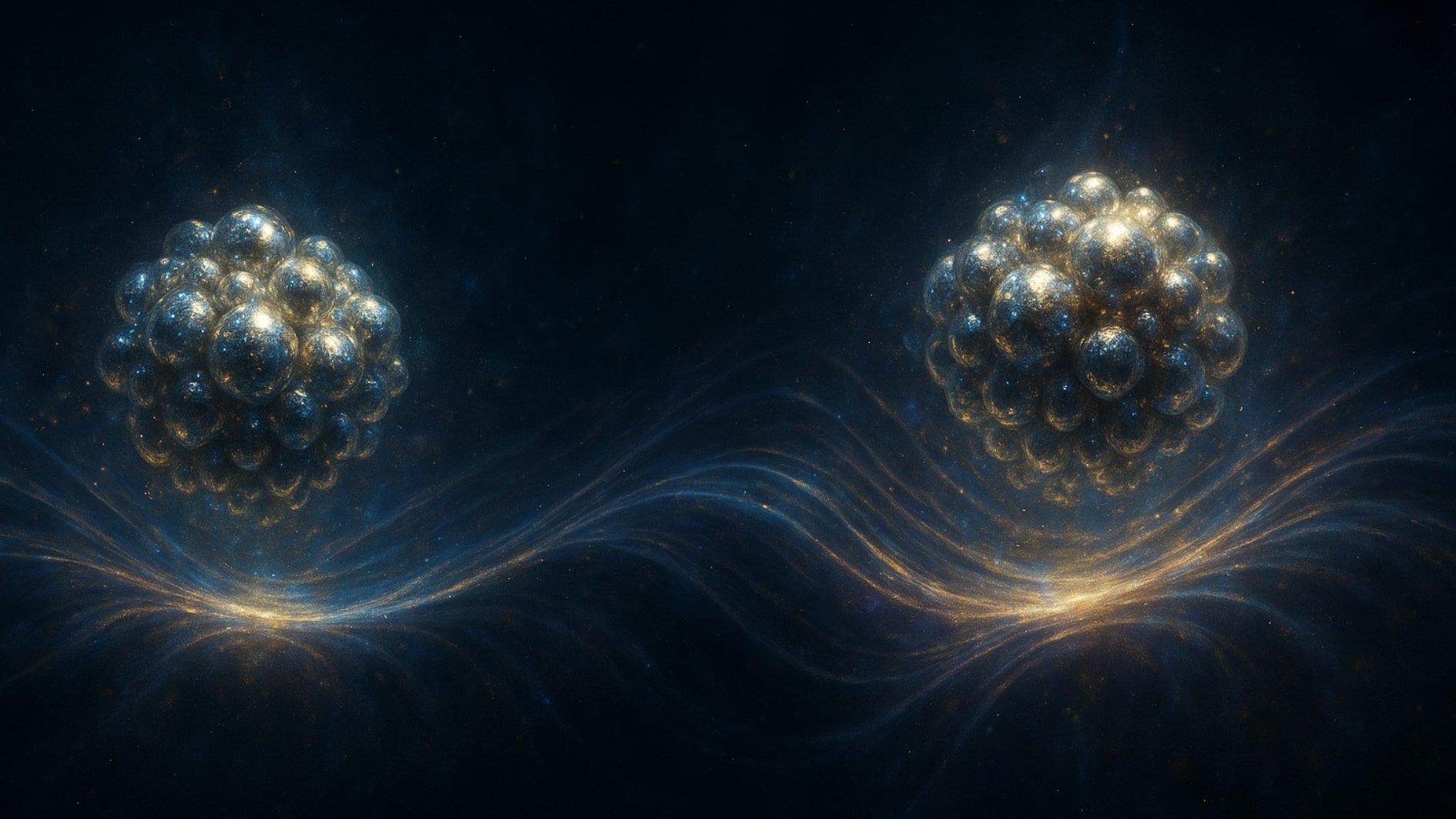

原子7000個の粒子が描いた量子性

結論から言うと、7000個の原子からなる金属粒子でも波として振る舞うことが判明しました。

干渉計の最後に配置した検出器を横方向に走査すると、粒子が通過した位置に強弱のある縞模様が現れました。

これはクラスター粒子が同時に複数の経路を通ったことを意味し、量子力学が予測する自己干渉パターンそのものでした。

研究チームは理論モデルによる予測と比較することで、この干渉縞が量子論を前提としない古典的なモデルとは区別できることを突き止めました。

一方で、実験データは量子力学のモデルで非常によく再現されており、重ね合わせ状態を壊す要因(装置のずれや振動、粒子の熱運動など)も考慮すると量子論のモデルで良好に再現されました。

このとき、理論曲線には「0.78」という調整用の係数をかけて一致度を高めています。

要するに、金属粒子の位置は“波”として広がり、軌道を一意に割り当てられない状態でした。

この結果は何を意味しているのでしょうか?

端的に言えば、数千個もの原子からなる“塊”であっても自然は量子の原理をすぐには放棄しないということです。

私たちの直感に反して、金属のナノ粒子は「ここ」と「あそこ」を同時に進む不思議な状態、すなわちミクロな世界でしか成り立たないと思われていた原理が、より巨視的な領域にも生きていることが示されたのです。

研究チームは、この“猫的”量子状態の巨視性(マクロスコピシティ)を定量評価しています。

「マクロスコピシティμ」は、“どれだけデカい(長い・重い)世界まで量子らしさが食い込めているか”を数字1つで表す物差しです。

過去の実験では、より低い巨視性(μ=14.1)の値が記録されていましたが、今回の実験で得られた巨視性はμ=15.5であり、記録を更新したことになります。

この数値は対数表記なので、量子性の堅牢さは実際には1ケタぶん拡大したことになります。

過去にはより巨大な物体を重ね合わせにしたとする研究報告があり、それはそれで正しいのですが、実はそれらのケースでは同時に存在したとされる距離が非常に近かったり、保持時間が短かったり、物体の特定の性質(自由度)だけを量子的状態にしたものであったりと、制限がありました。

しかし今回の研究では、7000個の原子からなる金属粒子全体が、かなり離れた場所に同時に存在していた(波が広がっていた)ことが示されています。

距離、時間、全体か性質の一部かという総合的な面において、今回の研究成果は飛び抜けていると言えるでしょう。

さらに補足データも、この結果を強く裏付けています。

例えば質量40万~100万ダルトンという、より大きなクラスター粒子でも試験的に干渉計を通しています。

その際、干渉縞のコントラスト自体はむしろ質量が大きい粒子の方が高くなる傾向すら見られました。

一見不思議ですが、これは粒子が大きいほど光格子でより強く選別され、干渉に寄与する“粒子の揃い具合”が向上するためと考えられています。

ただし現行の設定では、100万ダルトン級の粒子になると量子モデルと古典モデルの予測がほぼ一致してしまい、干渉縞の有無だけでは「量子か古典か」を判別できなくなるとも報告されています。

裏を返せば、今後さらなる低速化や改良によっては、その100万ダルトン級の粒子でも量子的振る舞いを明確に実証できる可能性があるということです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)