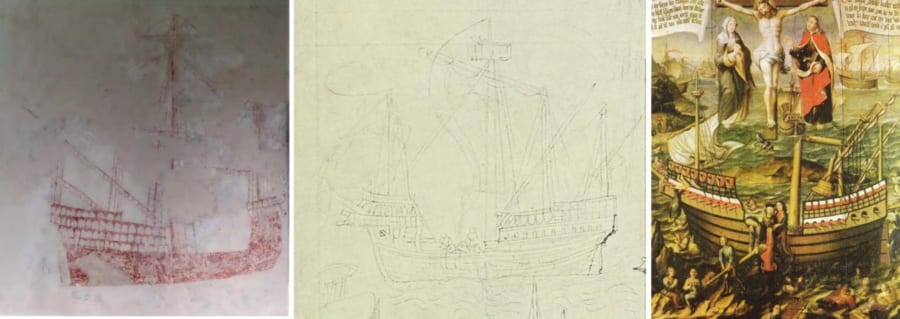

海底からよみがえる“火砲の時代”——中世北欧の軍艦を徹底解析

調査の結果わかったのは、グリプスフンデン号には15世紀当時としては驚くほど多くの大砲が搭載されていたことです。

このような発見は、水中に眠る船を考古学者が細かく掘り起こして調査したからこそ可能になりました。

今回の調査では、海底から11基の木製の砲台(砲床)を引き上げました。

砲台とは、大砲を船に固定するための台座のことです。

もともと砲身(砲弾が飛び出す筒)は鉄でできていましたが、500年も海中にあったため腐食して消えてしまいました。

しかし、最新のデジタル技術を使った3次元スキャンにより、残された木の砲台に刻まれた砲身の跡(陰型)から、消えてしまった鉄製の砲身を見事に復元することができました。

その結果、この船には少なくとも50門以上の大砲が積まれていた可能性が明らかになったのです。

また、回収した砲台の形状から、この船の主力の火砲は比較的小さな口径のものであることがわかりました。

具体的に言うと、直径31~47ミリ(平均37ミリ)の球形の砲弾を使っていました。

これは現在のゴルフボールより少し小さいくらいのサイズです。

この砲弾は、表面は鉛で覆われ、中には鉄でできた芯が入った特殊な構造でした。

この小型火砲は「セルパンティン砲」(蛇砲)とも呼ばれ、当時の軍艦ではよく使われていました。

なぜこんなに小さな砲を多く載せたかというと、当時の海戦の戦術が関係しています。

大きな砲で船を破壊するより、小さな砲を多数並べて相手の船員や兵士を攻撃することで船内に混乱を起こし、その隙に自分たちが敵の船に乗り込んで制圧するという方法がとられていたからです。

実際に砲台が集中して見つかったのは、船の中央部分から後ろの部分(船尾)にかけてでした。

なぜか船の前方部分(船首)からは、まだ大砲の痕跡が見つかっていません。

研究者たちは、もしかすると船首の大砲はまだ海底の泥の中に埋まっているのか、それとも沈没直後に誰かが引き上げてしまったのかもしれない、と考えています。

そして、さらに謎めいているのが、船の沈没原因です。

1495年6月、この船が停泊中に大きな爆発が起きたと当時の記録にはありますが、既存の調査では火災の痕跡が見つかりませんでした。

しかし、今回の調査で回収された22発の砲弾のうち、5発に奇妙な変形が見つかりました。

そのうち4発は片面が平らになり、1発は両面が平らになっていました。

研究チームは、この変形した砲弾が船の内部で起きた爆発の衝撃で変形した可能性があると推測しています。

つまり、これらの砲弾は船内の火薬庫付近で爆発の衝撃を受け、木製の壁や床にぶつかって変形したと考えられるのです。

この平らな砲弾は、500年前の謎の爆発事故を解く重要な手がかりになるかもしれません。

この時代に存在した無数の船よりも、派手に爆沈してしまった船のほうが長くその姿を海底に留めているというのは、なんとも皮肉です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)