電気が流れるほど熱は止まる—「電子が液体になる」とは?

今回、研究チームが最も注意を払ったのはグラフェンの純度でした。

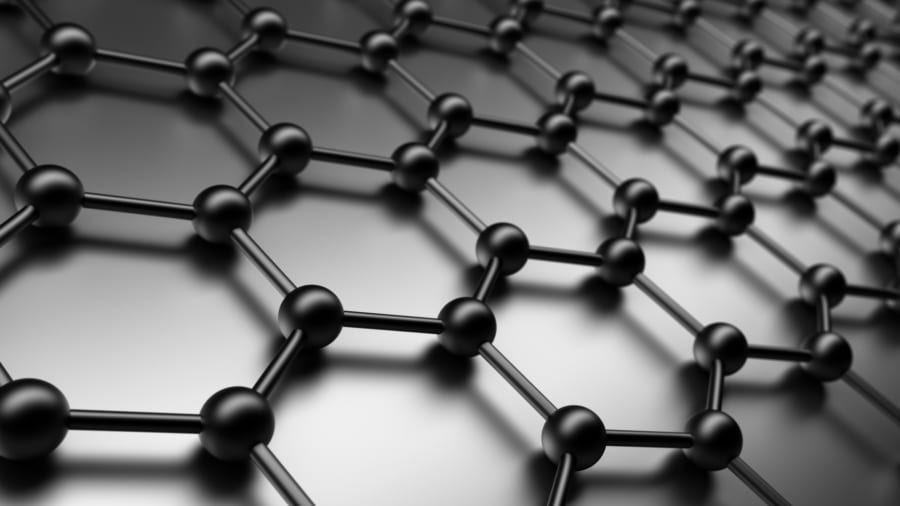

グラフェンとは、炭素原子が六角形状に並んでできた、厚さが原子1個分しかない極薄の膜のことです。

この素材は、わずかな不純物や欠陥があるだけで電子の動きが乱れてしまい、理想的な状態を観察するのが非常に難しくなります。

そこでチームは、こうした障害を極限まで取り除いた「超高品質グラフェン」を特別に作り上げました。

準備したグラフェンに電流を流しながら、同時にその中を伝わる熱も詳しく測定しました。

すると、予想を超える現象がはっきりと現れました。

ふつうの金属では、電気をよく通せば熱も同時によく通るものですが、グラフェンではこれが真逆になっていました。

つまり、電気がスムーズに流れるほど熱はうまく流れなくなり、逆に電気が流れにくい状態だと熱がよく伝わるという「逆相関」がはっきり見えたのです。

特に「ディラック点」と呼ばれる特殊な条件下の低温領域では、この現象が際立っていました。

研究チームがデータを詳しく調べると、電気と熱の伝わり方を比較する「ローレンツ数(L/L_WF)」が、通常の金属の値の200~300倍もずれていることが明らかになりました。

これは、グラフェンの中では電気と熱を運ぶ仕組みが、ほぼ完全に切り離されて、別々のルールで動いていることを示しています。

さらに解析を進めると、この「電気と熱の分離」は偶然ではなく、明確な秩序をもった現象であることが分かりました。

この秩序のカギは「量子臨界の固有伝導度(σ_Q)」という普遍的な定数です。

σ_Qとは、電子が1個ずつ持つ電気の運びやすさの基準(e²/h)の約4倍程度であり、今回の実験では理論で予測された値に極めて近い数値に収束していました。

言い換えると、「電子が液体のようにまとまって流れる量子臨界状態」が、グラフェンという現実世界の物質の中で初めて明確に観察されたのです。

加えて、研究チームは電子がこのように「液体」として振る舞う状態(ディラック流体)の粘性、つまり液体の「流れやすさ」についても調べました。

粘性が高いと液体はネバネバし、低いと水のようにサラサラ流れますが、電子たちも同様です。

結果として、グラフェン内の電子流体は極めて小さな粘性を示し、理論的に考えられる粘性の最小限界(ホログラフィック限界)に非常に近いことが判明しました。

このホログラフィック限界は、もともと宇宙のブラックホールの物理から導かれた流体の粘性の下限値であり、グラフェンの電子流体はその約4倍というごく僅かな差まで迫っていたのです。

つまり、私たちの手の届く実験室の中で、宇宙物理学のような極端な現象がリアルに再現されていたわけです。

こうした成果は、グラフェンのような身近な物質を究極まで純粋にすると、なぜ宇宙のブラックホールに迫るほどの極限状態の電子の世界が現れるのか、という新たな問いを私たちに投げかけています。

これは決して偶然ではなく、物理学がまだ知らない深い仕組みや新しい法則が背後に隠れている可能性を示唆しているのかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)