強い者が勝つのではなく、“勝った者が強い”

今回の研究が明らかにしたのは、「勝ち負けの経験」がマウスの社会的序列を動かす、脳の中のスイッチの存在です。

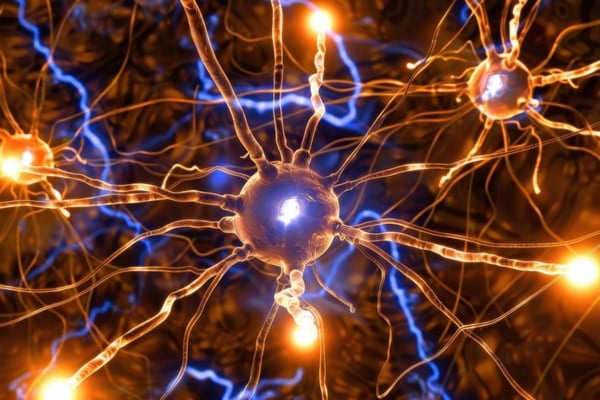

しかも、そのスイッチ役を果たしていたのは、線条体(せんじょうたい)という脳の奥深くにある「コリン作動性介在ニューロン」というわずか1%ほどの細胞たちでした。

このニューロンが正常に働いていると、マウスは負けた経験をきちんと受け入れ、「今回は譲ろう」と判断を変えられる可能性があります。

しかし、この細胞の働きを止めると、マウスは負けても引き下がりにくくなり、順位変動が起きにくくなります。

この発見は、動物の社会的順位を柔軟に変動させる脳の仕組みへの最初の具体的な手がかりと考えられます。

要するに、「負けたら大人しくなる」というこれまで感情の話と思われてきた行動の裏側に、神経回路の仕組みが見えてきたのです。

たとえば、職場でリーダー的な人が、別の場では控えることがあるように、人は環境で立場を変えます。

こうした柔軟さは、社会性という人間らしさの根っこかもしれません。

研究チームは、このマウスの仕組みがヒトの社会的行動の変化理解にもヒントを与える可能性があると述べています。

研究チームは今後、光遺伝学などでリアルタイム観察する計画を立てています。

それでも、この研究は価値があります。

マウスたちの小さな押し合いの中に、社会性という深いテーマのヒントが隠れていたのです。

あえて言えば、強い者が勝つのではなく、“勝った者が強い”という見方もできるかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

敗者効果でひっくり返る強さっていうのは本物の強さじゃないんですよね、それこそ運でもひっくり返せる程度の差でしかないです。

強者の持つ強さってそういうものじゃないんですよね。

このシステムでいくと、負けても引き下がらない(コリン性介在ニューロンが作動しない)タイプの個体が社会的に優位に立ちそうだけど、それを排除する仕組みもあるのかな

それともそもそも社会的順位は生殖の優劣に関係なく無駄な争いを避けるための協力システムなのか

カブトムシ、クワガタムシでいう「勝ち癖」をつけると強いというの似た話かな

集団における自分の「絶対的な」順位を知る手段といったら確かにこれしか無いよな

自分が上位10%にいれば勝てる確率は9/10だし、逆なら確率も逆

無駄な争いを最小手数で避ける良い戦略に進化したんだと思う

ネズミの相手がネズミならそうだけど現実はライオンを相手取らなきゃいけねぇのさ 寓話と違ってライオンは罠に掛からず寧ろ仕掛けてくる

ネコの喧嘩を見ていると、「戦う」「逃げる」「及び腰で戦う」と、アナログな決定がされているように見えます。他方でジャンケンを何度もするとき、判断がつかなかったり、変な手の形になることは少なく、グーチョキパーを出せたりします。とすると、異なる行動ごとに、Go/No-Goやあれかこれかを決定する責任領域やプロセスが異なるように思えます。

社会学的な見方を適用するなら、決定の中核となる責任細胞群の数が少なければすくないほど、多数派が総取りのスパッとデジタルな決定、大規模な細胞群の多数決なら両論併記の決定がされそうです。